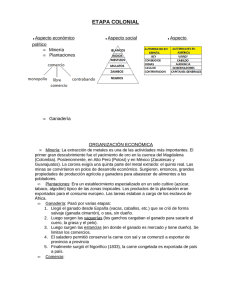

la formación de los estados-nacionales en la américa española

Anuncio