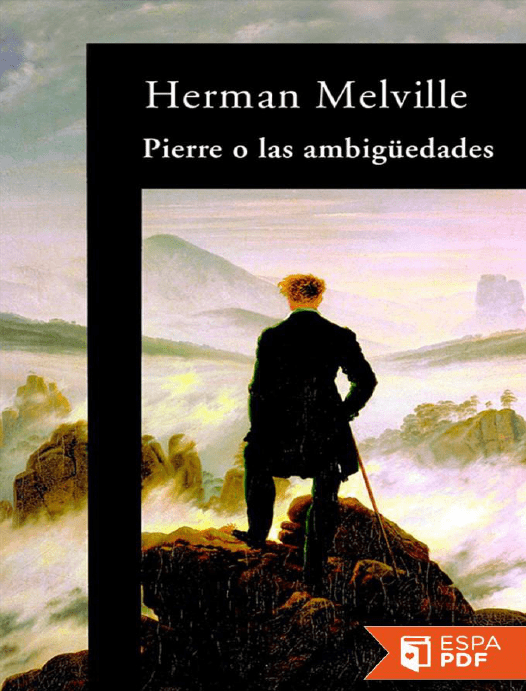

Pierre o las ambigüedades

Anuncio