La sombra de la guillotina

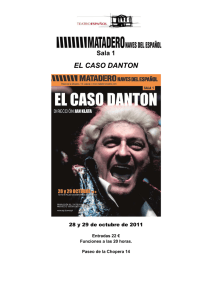

Anuncio