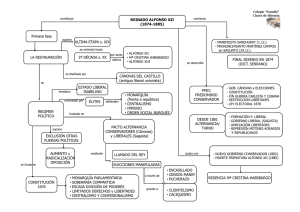

El mundo de los liberales monárquicos: 1875-1931

Anuncio