Elena Albornoz - Hugo Viademonte

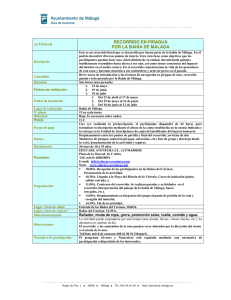

Anuncio

Elena Albornoz ELENA ALBORNOZ A Daniel, bahiense vergonzante Elena Albornoz “A vos que te gustan las historia raras de la gente común tendrías que escribir la de Elena Albornoz de Bahía Blanca...” me dijo mi amigo Edgardo mientras se bebía un anís español “Chinchon”, tan fuerte como el raki turco, menos dulce quizá. Lo tomaba al estilo “palomita”, dos vasos, no copas, en la mesa, una de ellas con un poco de agua y varios cubitos de hielo, el otro, un vaso chico, de raki. Se agrega el raki al agua y al caer toma un color blanco traslúcido. Se bebe esa agua enfriada, anisada, a tragos breves de golondrina. Si se tiene firme el pulso, la bebida se va tornando cada vez más alcohólica por consumo del agua; exactamente al revés que el whisky on the rock, por ejemplo. Edgardo es una avecilla del Señor. Menudo, de cutis blanco, parece frágil. Su inteligencia es como una bandera roja, se ve desde lejos en sus ojos azules, vivaces, siempre interrogando. Toma su raki con todo el ceremonial de reglamento, pero es capaz de beber la chicha mascada del alto Perú, esa que preparan las indias masticando la algarroba y escupiéndola en un cuenco de madera. Cuando hay suficiente se deja fermentar, se le agrega agua, se cuela, y se bebe el líquido resultante. No todos los rubios son capaces, y ciertamente tampoco todos los morochos, de beberla. “Tenés que ir a Bahía Blanca y allá buscar esa historia. Te va a gustar”. Edgardo sabe de esto porque es periodista veterano, de los que se van muriendo sin reemplazo. Buen testigo del siglo XX ha entrevistado a 20 o 30 Presidentes, 6 norteamericanos, una decena de europeos, la mayoría latinoamericanos. Es culto en el -3- sentido noble de la palabra, de los que citan a Shakespeare sin nombrarlo, trenzado en una charla cualquiera y sin herir a nadie con erudición, y ahora enseña a pichones de halcones como deben volar. Vive en Washington, exactamente en Virginia a orillas de Potomac, en un departamento amplio en medio de un bosque de opereta, y en primavera sale a caminar al atardecer: “Está lleno de ardillas que corren por todas partes. Yo no voy a mirarlas, paseo con ellas como un hermano”, me dice. Protesto: “A mi no me gustan las historias raras, la vida es rara, desprolija”, se ríe, lo ha dicho para provocarme y he vuelto a caer; ya discutimos eso hace casi 10 años, pero le gusta dibujar con el cuchillo. En el otoño siguiente voy unos días a Bahía Blanca en busca de esa historia. Me alojo en el Hotel del Sur, en las habitaciones de los pisos 9 o 10, los últimos. Desde la terraza se tiene a la ciudad a los pies como fotografía impiadosa de lo monótono y chato. Bahía Blanca está 700 kilómetros al sur de Buenos Aires, aquí termina la feraz pampa húmeda, y de aquí al sur hay que trabajar en serio para criar una vaca, cosechar trigo o soja. A comienzos del siglo XX Bahía Blanca comenzó a llamarse a si misma la Capital del Sur, en una competencia imposible con Buenos Aires. Tenía un puerto natural, cenagoso, pero habilitable, por la que salía un río de cereales y carnes hacia Europa. Para vigilar a Bahía Blanca, la marina encontró un muy buen sitio para instalar la Base Puerto Belgrano, la mayor base naval argentina, una ciudad inglesa, con sus casas de oficiales al estilo de los regimientos de la India. Groseramente se dice que en la Argentina el Ejército es -4- alemán, la Marina inglesa y la Aeronáutica norteamericana. Como todo lo grosero tiene su parte de verdad. Para vigilar a la Marina, el Ejército instaló allí el Quinto Cuerpo, con jurisdicción sobre casi toda la patagonia. No obstante la ciudad es bastión de la armada, y la han enriquecido miles de inmigrantes que atraídos por la pujanza del puerto comenzaron a trabajar sus tierras. Esta afluencia de inmigrantes también marcó la ciudad en un cuadro de vida tranquila, sosegada, moderación en las costumbres. No sobresalir. Nada de ostentación. Los movimientos sociales de la Argentina fueron apagando las luces de Bahía Blanca hoy superada en la realidad y en los sueños por otras ciudades patagónicas, pero le han quedado sus plazas grandes, cuadradas, un cementerio italianizante, con esculturas en cemento y el dolor escrito con letras grandes y signos de admiración. Flores de papel de colores porque las naturales se marchitan en pocos minutos. En verano puede hacer 40º centígrados con vientos de 70 kilómetros por hora. Un horno de deshidratación, una nube de fina arena cubriendo la ciudad, y en los bancos trabajando empleados con traje y corbata que tratan cuidadosamente a los ricos de la zona. En invierno 5º grados bajo cero y los mismos vientos. Si no tiene nada que hacer no lo haga en Bahía Blanca. Decido comenzar a rastrear a Elena Albornoz al otro día por la mañana, con una estrategia que no puede fallar. A las 10 y media me dirijo a la plaza principal y frente a ella está el diario “Nueva Provincia” al que en voz baja llaman “La Voz de la Base” por su adhesión espontánea a la línea política de la marina. Pregunto por Pedro Pascuali y me hacen pasar. Es un veterano periodista más cerca de la lira que de la guitarra. Los dientes manchados del ciga-5- rrillo, con ceniza en las solapas de su traje oscuro, lentes de marco negro y cristales redondos, la imagen de lo que ya fue y se cae a pedazos. Nada confiable se puede esperar de este hombre juzgando por las apariencias. Lo conozco desde hace muchos años cuando yo atendía un negocio en el sur y hacía pivote en esta ciudad. Un saludo amistoso, casi efusivo y mi invitación para almorzar más tarde en una parrilla que a él le gusta. Los ritos se cumplen con la liturgia rutinaria que evita toda sorpresa y da tanta paz. Nos separamos y me quedan dos horas hasta esperarlo en una mesa de mantel blanco, vino tinto “Caballero de la Cepa” que a él todavía le gusta, y del que beberá dos botellas con mi modesta contribución. A las 7 de la tarde escribirá diáfanamente su nota para el diario llena de sabiduría pueblerina, atacando o no al intendente, descubriendo un homicida, criticando al gobierno nacional, según corresponda, de acuerdo con la pituitaria de la Voz de la Base. Llega puntualmente al restaurant. No tengo que pedir el vino, se lo traen. Es conciente que lo he venido a ver por algo preciso y no pierde tiempo en preguntar. Le cuento mi búsqueda y responde: “Sí, si lo de Elena Albornoz...cómo no lo voy a recordar!”. Por la calle pasan pesados camiones transportando 25 toneladas de cereales a granel o fruta del alto valle. A veces chicos con cara de hambre nos hacen señas desde la vidriera pero no se animan entrar. Está prohibido que los pobres molesten a los ricos cuando comen. Nos esperaran a la salida, como caballos flacos. Hoy no hay viento y el sol parece sino estar contento de alumbrar Bahía Blanca, al menos resignado, con buen humor. Unas gaviotas callejean por el cielo en su vuelo planeado como avisando que el mar está cerca, pero no precisan buscar peces en el agua para comer. Están abur-6- guesadas y solo comen trigo, o maíz que se le cae a los camiones. Cuando traen soja se la dejan a los gorriones que son los chicos pobres de ellas. “La que vive es la hija, Cecilia, maestra jubilada, ella te puede contar todo. Figura en la guía de teléfonos pero usa el apellido de su madre. Nunca se casó. Acá ya casi nadie se acuerda de eso, pero fue importante”. Se que de ahora en más no agregará una palabra a la historia. Ya me puso sobre la pista y es el precio que él considera justo para una parrillada con “Caballero de la Cepa”. Nos ponemos a charlar de cualquier cosa y aquí aparece el otro Pascuali, el que sabe todo del último siglo de Bahía Blanca. Toda historia que merezca ser contada estará archivada en su cabeza, los asesinatos políticos y de los otros, el hijo bastardo del párroco de Santa Cecilia, la hija enana del hacendado más rico, el bordado más variopinto, con hilos de todos los grosores, de todas las calidades que forman la alfombra de una ciudad provinciana, en la que no pasa nada aparentemente, y que muchas veces, puertas adentro es un nudo de víboras. Pascuali sabe todo y es verbalmente el cronista de la villa, aquel viejo cargo español que designaba al que tenía por ocupación ser el reservorio memorioso. Mientras toma su decimoquinta copa le calculo la edad, unos 70 años; le resto el deterioro del tabaco, 10 años; le sumo la experiencia de su observatorio, la gama de sus amistades o fuentes; le resto la tos y carraspera de un cáncer que anda por ahí, y continúo haciendo una suma algebraica que resuelta, me anticipa que se morirá en cuatro años. Es probable que sea la última vez que lo vea vivo, no viajo seguido ya a Bahía Blanca. Pienso que esta -7- despedida hay que celebrarla, entonces, y cuando pido dos cafés le agrego dos Carlos I, un sólido brandy de Domecq. Hasta Pascuali se asombra: “¿Que estamos festejando?”, me dice y no me animo a decirle que su tren ya está para partir. Sin duda que él lo sabe y ya tiene las maletas listas. ¿Estará casado, tendrá hijos, dejará algo escrito? Me asusta descubrir que a lo mejor yo soy el Pascuali de Pascuali y que será mi memoria y mi crónica la que postergue la declinación de esta luz que se está apagando. En lo que resta de la tarde tendré que buscar a Cecilia Albornoz para pedirle la historia. A las 5 de la tarde la llamo por teléfono desde el hotel. Me contesta una voz clara, de buena dicción que responde sin titubear. Yo me disfrazo de redactor de una revista de Buenos Aires que he venido a Bahía Blanca para conocer de primera mano la historia de Elena Albornoz que fue tan importante en su momento. Me interrumpe cortés pero decidida: ”Para mi lo sigue siendo”. Trato de ocultar mi inestabilidad inicial, el hecho que no tenga la menor idea de que se trata la historia, pero ella en todo caso supondrá que yo lo se y nada me pregunta. Con buena fe provinciana me cita a su casa al otro día a las 10 de la mañana. Le menciono como al pasar que su nombre me lo dio Pascuali el redactor de la Nueva Provincia. “Lo pensé”, me dijo sorprendiéndome. Cuelgo el teléfono y advierto mi soledad. Son las 5.20 de la tarde, estoy en la habitación 914 del Hotel del Sur, en Bahía Blanca, y tengo que matar el tiempo, nunca mejor dicho, hasta la hora de la cena. Salgo a la calle y me siento a tomar un café frente a la plaza San Martín. Me da la impresión que cada uno que pasa tiene algo que hacer, que soy el único desocupado de la ciudad, que -8- todos tiene una tarea eslabonada con algo que hicieron y algo que harán. Los veo como hormigas caminando por las calles, llevando la hoja recién cortada arriba del hombro, por el camino trillado, la depositarán en la despensa, volverán a salir a buscar otra, luego dejarán de trabajar, comerán, no se si las hormigas duermen, y seguirán haciendo lo que tiene que hacer hasta que un zapato las pise, una abeja las ataque, o se mueran de viejas. De casualidad tomo el diario del día y leo por encima las noticias locales: nació una hija del joven matrimonio...chocaron dos vehículos... asaltaron una panadería... murió una chica en un aborto que le hizo la tía con agujas de tejer. En alguna parte las hormigas están vivas, aman, se odian, se ayudan, se matan entre ellas. Nada de esto parece que le ocurre a la gente que está en la Plaza o que atraviesa la sombra del General San Martín, negra, reflejando plana su caballo encabritado y el dedo señalando hacia el oeste. Quiero encontrar un hombre tranquilo que amistosamente me hable de un libro que leyó, de sus problemas con su mujer, y me prometo contestarle con la misma moneda. Quiero un desconocido para charlar de las cosas que no puedo hablar con mi esposa, le quiero decir todo lo que me molesta de ella, las veces que me veo a mi mismo comiéndome mi cinturón de cuero, masticando despacio desde la punta, sin un vaso de agua, y con el presagio agorero de alguién que me dice lo difícil será la hebilla. Con los dos pulgares quiero apretar mi ántrax en el cuello y sentir que salta el pus caliente y que me duele muchísimo, y que queda latiendo como una bomba de tiempo; pero con la confianza que a partir de ese momento viene la mejoría. Pero solamente masco el cinturón que cada vez se hace más largo. -9- Aparece un gnomo negro que se desplaza medio oblicuo y que lleva su cascarón de caracol a un costado, en lugar de llevarlo en el lomo, emite unos sonidos que no entiendo y se echa a mis pies tomándome una pierna. Hace algo, luego toma la otra pierna y sigue manipulando con cosas que saca de su marsupia, Me tira de los pantalones suave pero firme. Terminó de lustrar mis zapatos y quiere cobrar dos pesos por su trabajo. Se los pago como si llovieran desde mi bolsillo los monedas necesarias porque mi cabeza ya está charlando con una muchacha treintañera, deportista, que hace 4 años vive en Bahía, que tiene amigos “gente interesante” de su edad, algunas en pareja, otros rebotados de uno o dos matrimonios, que salen a navegar, que hacen vida de club, magníficas instalaciones, un restaurante excelente, y me pregunta que hago yo, y charlamos e intento mirarle los pechos que se mueven como chicos traviesos debajo de su blusa verde suave, con la pequeña libertad que les concede un corpiño de satén, blanco, que me deja ver algo de los bultos, me esconde los pezones oscuros, y pienso mientras le hablo de literatura donde estará el hotel más próximo para llevarla, por que seguramente no querrá ir a mi hotel, donde estará gente que potencialmente puede conocerla. El gnomo pasa por la vereda como aconsejándome prudencia, sin darse cuenta que va a la cola de una serpiente multicolor de niños que salen de las escuelas, y que en las variaciones de los tonos de sus uniformes está el lenguaje si van a María Auxiliadora, a Don Bosco o el blanco neto de las escuelas municipales. Una chica, alta, flaca y granujienta, con vociferante 14 años y piernas de mango de carretilla me mira con devoción de vaca, y me doy cuenta que estoy solo en la Cafetería Nueve de Julio tratando de que pase el tiempo hasta que sea una decente hora para comenzar la cena. - 10 - Mientras desayunaba se profundizaba el sentimiento de querer estar en otro sitio. Una mañana diáfana. El sol se sacaba su capa de oro, y presionado por el otoño encendía su luz blanca que ya no tenía el potente chorro de energía calcinante con que había agobiado en enero. La mañana lucía fresca, calma y los restos de amarillo de la capa se habían depositado en las hojas de los árboles que comenzarían apergaminarse dentro de pocos días. No quería ingerir ese pretencioso desayuno hotelero de jugo de naranja envasado, un mal café, tristísimas fetas transparente de símil jamón y una ensalada de fruta de lata. Tenías ganas de ser camionero y estar llegando a Bahía en un Mercedes Benz trayendo soja. Mientras me tocaba el turno de descargar en los silos iría a la cafetería y desayunaría una cerveza, un sándwich de chorizo colorado en pan de fonda sin miga y con manteca, y al final un café tan malo como el del hotel, pero en taza grande con mucha azúcar. “¿De donde venís?”, “De aquí no más, de Tres Arroyos, pero dormí un rato en la estación de servicio del cruce con la 72 porque salí muy temprano. Descargo y me vuelvo al pago con trote de perro...” A las 10 en punto estaba tocando el timbre de la casa de la calle Estomba 684 donde vivía la señora Cecilia: Me sale a recibir una señora alta, entrada en carnes pero de buen ver, frente despejada, cabello blanco que ayer fue rubio y me hace pasar una vez que le dije que era “el periodista de Buenos Aires”. Casa baja, sencilla pero fuerte y bien hecha, con un corredor con plantas y macetas a la izquierda, y una puerta de hierro y cristales que da acceso a un pequeño living, a la derecha. Casa diseñada y construida por los Maestros Mayor de Obra, una categoría de italianos que construyeron todas las casas de la Argentina de los 30 primeros años del siglo pasado. Cuando nos sentamos frente a una pequeña mesa ratona me ofrece café que ya estaba preparado. - 11 - Con pocas palabras voy directo al tema, me imagino tomando el avión de regreso a Buenos Aires a las 6 de la tarde. A la izquierda hay una ventana semiabierta cruzada en diagonal por una rama florida del corredor. “Señora me gustaría saber directamente de usted como fue la historia de Elena Albornoz, su madre”. Ella también es cazadora. Yo soy su pieza, el que hace diferente el día. “Cuando vino aquel periodista de Buenos Aires...” dirá dos años después y detrás de su retina estará la fotografía fiel de lo que yo mismo veo ahora. La rama en diagonal, un trabajoso sol, un café humeante. “Bueno, la verdad es que no se porque la llaman la historia de Elena Albornoz, cuando yo creo que el personaje principal fue mi padre”, dice con seguridad. Y agrega: “Hay muchas formas de contarla. Me gustaría hacerlo desde el comienzo, cuando vino papá.” Me doy cuenta del peligro que corro. Estoy en riesgo de no poder volar a las 6 de la tarde y me pregunto si estará justificado el viaje y la persecución de la historia. La única flor de la rama se mueve como si recién se despertara, impulsada por el suspiro de una enamorada. Movimiento leve y luego quietud. La sospecha se confirma: “Papá llegó a Bahía Blanca en 1912 con tres años de edad...” Me comienzo a distraer, a mirar los objetos de la habitación, a controlar la persistente rama que cambió de ritmo, ahora baila suavemente un lentísimo vals y se queda, por un segundo, paralizada en un salto, arrodillada sola en el escenario. Yo no sabía que eso era el despertar el viento que me había perdonado hasta entonces. Ahora vals, más tarde se agitaría empujada por los bufidos de un semental y dos horas después el viento la abría desnudado, inclemente, dejando solo el pistilo, las medias y enaguas rojas en el piso, llorando ella como una niña violada, y el viento seguiría tres días. - 12 - Mecánicamente, pero sin creer que valga la pena saco mi libreta de apuntes para tratar de tener algo que hacer, ya que no puedo ejecutar lo que tengo ganas, taparle la boca a la vieja y huir de allí lo más rápido posible. ¿Habrá un vuelo al mediodía? De pronto la “señora” Cecilia se ha puesto un traje que no le había advertido, una falda amplia de tela gruesa, de color gris viejo, una chaqueta haciendo juego, pelo largo peinado hacia atrás, sentada en el suelo, el fuego a un costado, y haciendo la pregunta inicial de la que ha nacido toda la literatura de los últimos 1.000 años de occidente: “Queréis escuchar una triste historia de amor y de muerte...?” El ensalmo que nos lanza desde el portal de un cuento a la más intrincada historia de amor y espanto que se desgrana en las frases que el aedo recita ante su público cautivo, el que sabe y no sabe la historia, el que se deslumbra por vez primera y el que la puede recitar a la par, en la vieja cueva, la plaza de la villa, el teatro del pueblo. Habló sin interrupción por más de 2 horas. La etiqueta bahiense imponía que a antes de las 12.30 terminaran las visitas de la mañana, y que solo se podían reanudar por la tarde, luego del descanso. Regresé al hotel con el cuaderno de notas prácticamente lleno, buscando donde comprar otra libreta, papel, algo para seguir escribiendo. Caminaba rápido, con ágiles pasos que no me interesaban pero que eran sorprendentemente ligeros. Compré un cuaderno escolar en una esquina y fui directamente al comedor del hotel casi sin pensarlo. Pedí un plato de sopa y una carne asada, y cuando empuñé la cuchara advertí que tenía las manos oscuras, como tiznadas. Disimuladamente traté de limpiarme con la servilleta pero no era posible. Me di cuenta que no era suciedad, sin un - 13 - vello oscuro que me había crecido mientras los dedos se transforman en pinzas, el pulgar crecía separadamente y los otros cuatro se juntaban formando una cariácea llave. Crecía mi cabeza y destacaban dos ojos desmesurados y tenía la arboladura de dos antenas. Las piernas, delgadas y de extremo movimiento estaban cubiertas de pelos y bailaban dentro de los zapatos. Recién entonces pensé en mi monstruoso cambio mirándome desde afuera y en la sorpresa y asco que produciría tal prodigio. Al parece nadie lo notaba. Cuando trajo la sopa el mozo me sonreía por su pequeña boca con aire de complicidad habiendo sufrido él mismo idénticos cambios. Me había vuelto hormiga gigante. Había ingresado a la vida cotidiana de Bahía Blanca y tenía clara la orden de lo que debía hacer, subir a descansar, acostarme un momento y regresar a la cueva mágica con mi cuaderno sobre el lomo, tomándolo fuertemente con mis pinzas. Terminé de escuchar toda la historia sin sentir el silbido de las turbinas del vuelo de las 6 de la tarde y para las 8 tenía terminado el cuaderno. Me despedí de la Maga y al otro día a la mañana, cuando regresé a Buenos Aires, advertí sentado en el avión, como se me caía el pelo crecido, como me volvían a crecer los dedos apareciendo mis pulgares, y la enorme cabeza se enfriaba en su tamaño habitual, mientras los pies ocupaban todo el interior del zapato. Como a los hipnotizados me había quedado, sin embargo una orden dentro de la cabeza. Debía escribir la historia de Elena Albornoz. - 14 - Joachim Knoller Era relojero en Maguncia y decidió emigrar a la Argentina en 1912 junto a su esposa y su único hijo Rudolf. Los aires de preguerra europea que estallaría en 1914, la inestabilidad política, la presión de los impuestos para el armamento, y el enrarecimiento social que preludia una gran matanza fueron los expulsores de Knoller que permaneció pocos días en Buenos Aires en donde tomó contacto con la colectividad germánica y siguió en rápido viaje hasta Bahía Blanca llevado por la fascinación de lo desconocido y salvaje. Conducido por la solidaridad de su colectividad y con el apoyo de unas 20 palabras en español, arriba a Bahía Blanca con la decisión de salir hacia adelante, cualquiera sea la empresa que le toque. Sube la escala peldaño por peldaño, compartiendo y disputando cada paso a los italianos y españoles, inmigrantes como él que compiten en cada trabajo, en cada oportunidad. Con fe inquebrantable le dice a su familia: “Tenemos la suerte que no hablamos el mismo idioma que los españoles o algo parecido, como los italianos. Esa lengua les hace creer a ello que son iguales a los de acá, y no es así. Esto no es España ni Italia. Como hablamos otra lengua nos damos cuenta mejor de eso, y vemos más claramente que tenemos que aprender todo”. Filosofía paradójica que a lo mejor es cierto y que sin duda prendió en su pequeño Rudolf que a los cinco años era auténticamente bilingüe cuando ingresó al preescolar de los Padres Salesianos. - 15 - Rubio, espigado, alto para su edad, el muchacho era el perfecto salvaje ario de Nietzsche, salvo que carecía de la agresividad manifiesta. Más bien retraído, excelente alumno creció cumpliendo todos los objetivos pero sin rebelar nunca si estaba o no satisfecho con lo que hacía. Pensaba que tenía que hacerlo y esa era para él razón suficiente. Le gustaba pescar y los sábados iba con sus amigos desde la mañana temprano, llevando un sándwich de algo en el bolso, para volver al atardecer generalmente sin traer nada. Un día fue invitado a pescar por unos amigos de su padre, irían en una lancha aguas adentro un par de millas. Mas que pescar su función consistía en ayudar a los pescadores, en preparar la carnada, acercarles comida que habían traído en abundancia, y vino que no faltaba. Al regreso, dentro de su alma hizo una pequeña corrección, no le gustaba tanto pescar como el mar. Sintió una atracción especial por ese lomo líquido azul acero sobre el que navegaba. Los mayores pensaron que el chico podía marearse en la pequeña embarcación que leía todas las olas, que tenía que cortar cada ribete de espuma, y que por momentos se balanceaba de borda a borda y otras de proa a popa. Pero Rodolfo (había castellanizado su nombre) ni siquiera advertía las oscilaciones. Su cerebro tenía suspensión cardánica de tal modo que cualquiera fuese el movimiento él siempre estaba vertical, sus fuertes piernas compensaban los movimientos y simplemente no advertía el movimiento de la lancha ni el juego peligroso de ocultamiento del horizonte al que lo sometían las olas. Era navegante nato. Pescaron muchísimo y sus padres atribuyeron a los peces la alegría del muchacho. No era eso. Era el mar. A los 18 años termi- 16 - nó el secundario y su padre que ya era un relojero prestigioso en la ciudad pudo, por medio de amigos, colocar al chico en una empresa mediana de acopio de cereales. Joaquín soñaba verlo detrás de un escritorio, ascendiendo en una carrera administrativa, porque no bancario, porque no llegar a ser cajero del banco de la Provincia, o el casi imposible sueño de Gerente. Los días patrios cuando desfilaban los soldados y los colegios golpeando los tacos de sus zapatos contra el pavimento de la calle, el Gerente del banco de la Provincia, del banco de la Nación, del banco Español, el Presidente de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, el Presidente de la poderosa Sociedad Rural, el Comandante del Quinto Cuerpo, de la Base Naval, el Párroco y el Intendente estaban en el palco oficial presidiendo la marcha. Joaquín cambia la cara de algunas de las autoridades por la de su hijo y esa imagen superpuesta le daba fuerzas para avanzar en su lucha por la vida. La ciudad vivía de las decenas de miles de hectáreas de campo que la rodeaban. Las cosechas eran compradas según una intrincada comercialización por los acopiadores, empresas que pagaban al contado un precio determinado y guardaban el cereal para venderlo en el momento en que subiera la cotización internacional. Este precio respondía a los éxitos de las cosechas de Estados Unidos, de Europa, y de pocos países más. La Argentina era uno de los fuertes exportadores de granos, de tal forma que una prolongada sequía en las llanuras de Arkansas significaba el aumento del precio del trigo de Bahía Blanca. El telégrafo internacional llevaba diariamente las cotizaciones de cada plaza y no era de extrañar que grandes acopiadores internacionales fueran quienes casi monopolizaban el comercio. - 17 - Rodolfo entró como cadete en la oficina de Lopez Kairus y Cía, una de las empresas medianas de la Argentina que estaba lejísimo de mover los tonelajes que vendían las empresas líderes. Fue aprendiendo los rudimentos del negocio, a distinguir las variedades, a advertir si el grano estaba atacado de hongos, si estaba en sazón, o muy húmedo, etc. pero los progresos eran lentos y aún no se despegaba de hacer el café, ir a comprar el pan de la merienda, o incluso cebar mate para el Gerente. El mar había quedado lejos sin que él dejara de oír el llamado de las aguas. En su casa se seguía hablando alemán y su madre había sido la polea de transmisión de tradiciones familiares y culturales. Le enseñó a escribir en alemán y con una cartilla caligráfica aprendió a expresarse en una letra bellísima que incorporó como propia. Para los 12 años le había enseñado, también, a escribir en letra gótica, con una pluma especial y muchísima paciencia. Por entonces, en las escuelas se enseñaba caligrafía y su dominio era muy apreciado en los libros de comercio, en los estudios jurídicos, en los bancos, etc. Todo el esfuerzo de vio recompensado cuando cumplió 22 años ya que su padre lo incluyó en un viaje a Alemania organizado por la colectividad de Buenos Aires. Alemania se había despertado de la frustración y abatimiento de la Primera Guerra Mundial, y un golpe eléctrico recorría el país. Para Rodolfo todo eso era desconocido y ni siquiera le interesaba. No había vivido esa guerra, las dificilísima reconstrucción, las duras leyes impuestas por los vencedores de su patria derrotada, y su noción de Alemania se reducía a una vaga noción del lugar de origen y al uso correcto de su idioma. - 18 - No fue un viaje corto. Se quedó tres años reflejados en sus cartas puntuales que registraban los encuentros con familiares, trabajos diversos, ninguno de ellos calificado y casi permanente falta de dinero suficiente. A nadie sorprendió que regresara ya hecho un hombre de 25 años y quisiera dejar atrás Alemania que volvía a respirar el pesado olor de la guerra; igual al que, en su momento, expulsó a su padre. Se reenganchó con Lopez Kairus con más ahínco que nunca. Comenzó a viajar para comprar el grano en el campo, la mayor parte de la semana lo pasaba en un perfecto círculo de 150 kilómetros de radio. Veía campos, sembrados, cosechas y con gran habilidad fijaba precios y momentos de compra. Tuvo éxitos notables en su primer año del retorno y recibió la invitación que esperaba. Dreyfus y Cia, la gran empresa europea de acopio de cereales lo tentó para que pasara a sus filas mejorándole sustancialmente el salario. Comenzaba a ascender al Palco de Honor. Los viajes, su antigua pasión por la pesca, lo fue despegando de su vida social y fundamentalmente de su participación en las actividades de la colectividad alemana. Su padre fue el primero en advertir la distancia de Rodolfo con lo alemán y lo atribuyó a desengaños sufridos y no contados. Sus amigos germanos-argentinos comenzaron a abrirse, se lo dejó de invitar a reuniones a las que no concurría, y el Vicecónsul alemán en Bahía visitó a Joaquín. Hablaron largamente y se decidió que el diplomático hablara directamente con Rodolfo que fue citado al despacho oficial. Duró poco la entrevista que terminó abruptamente. Cuando Rodolfo se retiró dejó su pasaporte alemán sobre el despacho del funcionario: “Puede guardarlo o romperlo. No me interesa más Alemania ni la - 19 - guerra que se prepara”. Un agravio innecesario que insultó a toda la colectividad transformándolo en un paria social para los alemanes. Al poco tiempo se casó con Elena Albornoz, una chica argentina disciplinada hija de españoles chacareros que conoció en sus viajes comerciales. El casamiento consolidó el agravio a los alemanes de la zona, y la dimensión de su gesto fue públicamente conocida por el núcleo social importante de la ciudad. Para mejor se sabía que Dreyfus y Cia que se presentaba como una empresa europea era sospechada de estar integrada por capitales judíos, y para los jóvenes nazis que comenzaba a actuar en Bahía Blanca, lo de Rodolfo era directamente una traición patriótica. Su trabajo profesional tomaba jerarquía y a los 29 años fue nombrado Subgerente de la Sucursal de Dreyfus en la Regional Sur que abarcaba la ciudad, el puerto y todos los campos que se extendieran a 200 kilómetros alrededor. Comenzó a firmar un telegrama semanal en el que enviaba la cotización local a unas oficinas de la empresa en Paris que incorporaba siglas comerciales señalando, seguramente, las oportunidades comerciales. No confiaba en ninguno de sus empleados y personalmente, los jueves por la tarde iba a la Oficina de Correos para colocar su telegrama. La temida guerra estalló el 1º de septiembre de 1939 cuando las tropas nazis invadieron Polonia y rápidamente se involucró - 20 - toda Europa. La Argentina se mantuvo como país neutral, de modo que vendía sus cosechas a quién se las pagara mejor, y las empresas cerealeras obtuvieron ganancias fabulosas. La Segunda Guerra Mundial fue un “monstruo grande que pisó fuerte”, produciendo 50 millones de muertos. Muertos en ciudades, campos, en el aire y en los mares. Los temibles submarinos alemanes, unas naves despreciadas inicialmente por los marinos ingleses resultaron tremendamente eficaces y hubo algunos, como el U-46, del Comandante Günther Prien en solo un mes echó al fondo del mar 66.587 toneladas de abastecimiento para los aliados. Para el final de la guerra los submarinos alemanes habían hundido 2.603 buques mercantes, con algo más de 50 millones de toneladas en abastecimientos; 175 buques de guerra, 42.000 hombres muertos solamente de las marinas mercantes, más unos 28.000 hombres de las marinas de guerra aliadas. La estrategia que utilizaban estaba definida como “manada de lobos grises”. El arquitecto de la concepción de ataque era el Almirante Karl Doenitz, y consistía en que nunca un solo submarino atacara un solo barco. Detectada la presa, se radiaba el mensaje y una jauría de lobos grises atacaban. Ese fue el poder de los submarinos alemanes. El 18 de junio de 1944 Rodolfo Knoller recibió a las 11 de la mañana una llamada telefónica de alguien que sólo se identificó como “un amigo”. Rodolfo cambio un par de palabras con su interlocutor y salió para su casa en el automóvil de la empresa. No había nadie, su hija estaba en el colegio, su esposa ayudaba como voluntaria en el Hospital Español, y ordenó a la mucama que fuera al mercado a comprar un kilo de asado. Luego subió a su habitación. - 21 - Minutos después se escucho un sordo ruido, como si se hubiera caído un libro. En la cama, acostado, con el uniforme de gala de Capitán de Navío de la Marina de Guerra del Tercer Reich se había suicidado Rudolf Knoller con su pistola reglamentaria, una Luger Parabelum calibre 9 milímetros. Lo descubrieron seis hombres que llegaron apresuradamente a su casa en dos autos oficiales de la Policía. Venían a detener a un espía alemán que informaba al Abwehr , el Servicio de Inteligencia del Tercer Reich, dirigido por el Almirante Wilhem Canaris, la salida de Bahía Blanca de los barcos cerealeros con destino a los aliados, y que los submarinos alemanes hundían a mitad del océano Atlántico. ¿Cuántas de decenas de miles de toneladas, y cuántos centenares de hombres encontraron su fin en las profundidades marinas por el señalamiento de Rudolf? Ahora el espía se había esfumado. Por la más segura vía de escape, por la que no se regresa nunca. - 22 - Bahía Blanca “Se imagina mi desconcierto, mi dolor, mi sorpresa. Había ido a la escuela como siempre. Había desayunado con mi padre a las 7 y media de la mañana, y habíamos charlado de mi escuela. A eso de las 12 menos cuarto vino mi tía Susana a buscarme. Nosotros salíamos a las 12 y cuarto. ¿Por qué razón venirme a buscar media hora antes? ¿Por qué esa cara de preocupación y esos ojos llorosos? Camino a casa me dijo que tenía que ser fuerte y yo le dije que si, que era fuerte. Frente a casa había bastante movimiento, me alarmé, y cuando entré mamá me abrazó llorando y me dijo que papá había muerto. Yo tenía 8 años. Subí llorando las escaleras hasta la habitación de mis padres, una especie de sagrario al que no se entraba sin causa justificada y allí encontré el cuerpo de mi padre sobre la cama, vestido con un uniforme raro que nunca había visto, y un revólver en la mano derecha. Una enorme mancha de sangre le salía de un agujero en la cabeza del lado izquierdo. Mi madre no dejaba que nadie tocara el cuerpo y todavía no había ninguna orden judicial para hacerlo, solo la orden para detenerlo. Mi madre habló con una empresa funeraria para velarlo en casa y al rato llegaron los hombres que se encargarían de ponerlo en un cajón vestido con el uniforme y lavadas las heridas. Un discreto velo blanco bordado, ocultaba el agujero de la cabeza. Lo pusieron en el living y como la noticia había corrido por toda la ciudad comenzaron a llegar curiosos. Algunos llegaban, se enteraban de algún detalle y se iban a sus casas. No querían participar”. - 23 - Cecilia habla con voz firme. Por la puerta del fondo entra un gato grande, callejero, de esos que tienen la sonrisa semi-escondida porque son concientes que fueron adoptados por alguien más débil que ellos, a los que obligan, con zalamerías, que los alimenten. En lugar de tener que salir, acechar, esperar, inmovilizarse, saltar y frustrarse una y otra vez hasta que una paloma, un ratoncito, un pájaro enfermo caigan apretados por su garras, estos gatos callejeros solo tienen que acercarse a las piernas de sus víctimas adoptantes y refregarse contra ellas diciendo lastimosamente “miau...”, para que el adulto deje lo que está haciendo y vaya a servirles un platito de leche, atún con aceite de oliva, alimentos importados “que hacen feliz a su mascota”, y esas cosas. El gato, gordo y lento advierte que su víctima no está interesada en él, y en el mismo golpe de vista me detecta como enemigo, “el que no cree en sus mugidos”. Se dispone a mostrarme su poder y lentamente avanza hasta las piernas de Cecilia, arquea el lomo, se apreta contra ella y saca su ocarina invencible: “Miau...” El títere reacciona como estaba previsto: “Espera un momento Wilhem que estoy hablando con el señor”. El gato me mira por el costado del hombro como demostrándome quién manda en la casa. “¿Cómo se llama el gato?” Pregunto sin inocencia. No me olvido que Pio XII, el Papa de la Segunda Guerra Mundial, que se presentaba queriendo convencer de su perfecta equidistancia entre nazis y comunistas, tenía un canario que amaba y se llamaba ”Gretchen”, un papagayo preferido que se llamaba “Dompfaff” y a la monja que lo cuidaba la llamaba: “Der guten Engel des Vatikans”. Equidistante, pero a lo que quería le ponía nombre en alemán. - 24 - “Wilhem”, un nombre cualquiera, el que se me vino a la cabeza. No se si me quiere o si me odia, anda silencioso por toda la casa, o sale sin saber yo por donde está. Tampoco yo se si lo quiero, o simplemente acepto su compañía. No tiene importancia”. Equidistante. “¿Y por que razón Ud. usa el apellido de su madre en lugar del de su padre como es habitual?”. No esperaba la pregunta, quizá fuera de esos interrogantes que todos piensan pero nadie pregunta. Me responde al mismo tiempo que me sirve otra taza de café: ”Tomé esa decisión porque creo que Knoller es en sí mismo un honor que le corresponde a él solo. Yo no pretendo vanagloriarme de lo que hizo otro, aun que sea mi padre. Es una herencia exigente llamarse Knoller, no?” Prosigue su relato: “Recuerdo que a eso de las 4 de la tarde vino el Vicecónsul de Alemania vestido de negro, acompañado por dos o tres señores. Saludaron a mamá según reglamento y alguno me pasó la mano por mi rubia cabeza. El Vicecónsul habló un momento a solas con mamá que lloraba quedamente a un costado del féretro. De pronto, con la anuencia de mamá, el diplomático impuso silencio en el mismo momento en que un ayudante le acercó una pequeña caja de madera negra lustrada. “Señoras, señores. En este doloroso momento cumpliendo órdenes recibidas directamente de Su Excelencia el Doctor Adolfo Hitler, Canciller del Tercer Reich, otorgo post-mortem la Condecoración Cruz de Hierro, en el Grado de Caballero, al Capitán de Navío Rudolf Knoller, por extraordinario valor en combate y grandes servicios prestados a la Patria”. Acto seguido abrió la caja que tenía en sus manos, sacó la resplandeciente cruz copta en hierro negro, con lazos de seda ne- 25 - gra, y se la colocó al cuerpo de papá debajo del mentón. “Heil Hitler” con el brazo extendido al frente, y acompañado por algunos de los presentes, todos los que lo habían acompañado. Asombro general, y minutos después comenzaron a llegar los más conspicuos representantes de la colectividad alemana, las ofrendas florales no entraban en la casa y comenzaron a amontonarse en la puerta de la casa. “Club de Tiro Alemán”, “Club de Equitación Alemán”, “Consulado de Alemania”, familias de la colectividad, “Personal de Nueva Provincia”, “Oficiales del Quinto Cuerpo de Ejército”, “Oficiales y personal de la Policía de la Provincia”, “Sociedad Rural Argentina”, definiciones impensadas que dibujaban las simpatías, y las enemistades en aquellas que faltaban. No había corona de la Base de Puerto Belgrano. De una forma u otra, Rudolf había subido al Palco Oficial. Estaba a la derecha del intendente, con su uniforme impoluto. Al cuello la Cruz de Hierro. El sol bajaba sus bujías arropándose con las sábanas de arena que había levantado. Wilhem esperaba en la cocina su plato de leche, el café se había enfriado y a Cecilia le brillaban los ojos como las lentes de un proyector de cine por el que pasa la película de su cerebro. Rememora lo que vivó y vivió hace 54 años y su relato consigue transformar su modesto living en aquel de la casa de sus padres y está lleno de gente, no puedo acercarme al cajón, el aire está pesado de gente, perfumes, sudores de poderosos, silencio dominante y caras compungidas. Con esfuerzo llego al féretro y veo el delgado cuerpo de Rudolf, le interrogo cuanto tiempo hacía que había tomado la decisión de terminar así, y a un costado, protegida por una señora gruesa, presumiblemente un familiar, hay un pequeña niña que no llora, mira con desmesurados ojos que no se detienen en nada, por momentos se acerca a tocar el cajón con su padre muerto, pero no llega a verlo. Alguien la levanta y nota el - 26 - collar de cinta negra y el brillante hierro azabache. Detrás del cabezal alguien había puesto dos banderas, la argentina a la derecha y la alemana a la izquierda. De la casa Dreyfus no vino nadie. “Tardé más de 30 años en hacer coherente esta historia y en poderla contar. Ud. la escucha pero no se imagina el trabajo que hay detrás de ella. Nunca me casé, ya tuve todos los hombres que necesitaba. Nunca tuve hijos, tuve miles. Viaje dos veces a Alemania para conocer detalles, completar los huecos del relato. He tardado varios años en tratar de descifrar por que a esta historia la llaman con el nombre de mi madre, Elena Albornoz, en lugar de Rudolf Knoller. Nada fue fácil para mi. Se levanta, va a la cocina, y le sirve la leche a “Wilhem”. Asegura que hay motivos firmes para resaltar el nombre de su madre. Ella no tuvo ninguna formación política. Procedía de una familia tradicional española y fue educada para ser esposa. Cuando el sacerdote los casó y le dijo a ella que debía acompañar a su marido “en la salud como en la enfermedad, en la bonanza como en las adversidades” verdaderamente lo creyó. Y para ella creer no tenía sombra de duda. “Creo que iré al cine...” no era frase que dijera alguna vez. Para ella decir “Creo” era una afirmación rotunda y sin matices. “Creo en Dios” significaba, como lo había enseñado su compatriota Teresa “Solo Dios basta”. Si Elena supo o no que su marido era agente encubierto de la Abwehr no era significativo. Acompañaba a su marido. Cecilia se lo ha preguntado algunas veces y jamás le ha respondido: “Son cosas viejas”, “Por favor andá a la cocina y poné agua a calentar”, “No te preocupes”, han sido sus respuestas. ¿Que derecho tienen los hijos de querer forzar el arcón de los recuerdos de sus padres?” - 27 - Una buena explicación a la pregunta sobre el porque del “Caso Albornoz”, en lugar del “Caso Knoller”. Creo que hay otra. La acción de Rodolfo fue un durísimo golpe para la “sociedad bahiense”. He descrito las características de ese tipo de ciudad. Vecinos que se conocen todos, las autoridades pueblerinas, decoro, moderación, no desentonar, saludos generalizados, esa dramaturgia de la clase media que es, en su versión superficial, benévola, tolerante, limpia, por dentro y por fuera, honrada. Tan fácil de elogiar en la poesía, en una canción, la mitología de “la descansada vida del que huye del mundanal ruido”. Pero también, en forma subterránea, las mezquindades, las venganzas tribales, los comentarios malévolos, amores y odios dominantes que a veces afloran y sacuden el pueblo. Claro que en Bahía Blanca de la Segunda Guerra Mundial había habitantes pro-aliados y pro-fascistas, pero esa separación motivada en una guerra que se vivía en Europa, no impedía que en el Club Social, los domingos, jugaran a las cartas todos juntos, o aún aliados contra fascistas, en humorística rueda. Pero nada de mal gusto. Y la acción de Rodolfo fue para esta gente rígida y encuadrada un exceso, algo peor que un error, que siempre se puede perdonar. Se mostró por encima de todos obligando a mandar flores o no hacerlo. Teniendo que definirse: ¿aliado o fascista? Encendiendo la impiadosa luz que revela diferencias, que rompe el “de eso no se habla”. Si el señor Gerente del Banco de la Nación una noche se acuesta con la malabarista del circo no pasa nada. Es un comentario jocoso, en todo caso. Pero si se enamora, se escapa con ella, y deja Bahía Blanca siguiendo a su estrella por los caminos del Señor, entonces ello es mal gusto y nunca será perdonado. - 28 - La poderosa cortadora de césped que es la crítica social, que rasura el felpudo verde a los reglamentarios cuatro centímetros no toleró la aparición de una planta, la tronchó también. No interesaba de que color era la planta, aliada o fascista, eso carecía de significación. Dijo el León: yo tolero a todos siempre que no sean raros. ¿Y que es ser raro? preguntó el Búho. “Lo que es diferente a mí”, respondió el León. Y la ciudad se vengó. Pasó la cortadora de césped. No hay mención de Rodolfo, no puede haberla. Hizo algo de mal gusto. Algo raro. Que desaparezca. Que se borre su nombre de la lista de la gente como uno. Esta historia se llama el “Caso Albornoz” Han pasado 4 horas de monólogo, a penas interrumpido por alguna pregunta mía, que ha sostenido Cecilia. Hay que sumarle las 2 horas de la mañana. Está cansada pero entera. Recuerda todo, revisó todo, ensambló con dolor y trabajo el panorama completo del rompecabezas multicolor que la vida, el Destino, Dios, la Suerte, le puso frente a ella a los 8 años. Hay gente que vive un rosario, un largo collar de sucesos rutinario y de vez en cuando, algo que se destaca, una perla mayor para recordar que corresponde un padrenuestro después de 10 Avemarías. Otros que, ”in mezzo del cammin di nostra vita...”, en algún momento de su adultéz son sacudidos por un hecho conmocionante que de alguna manera marca sus vidas. Y otros pobres escogidos que arrancan a vivir con la carga de algo irreparable de lo que difícilmente se desprendan en sus largos años. Cecilia es de estos últimos y toda su vida ha estado marcada por lo que sucedió aquel mediodía de junio de 1944. Cuando regreso a Buenos Aires llevo en mis libretas estos detalles que trataré de exponerlos lo más sucintamente posible para dar vuelta el tapiz y ver el entramado del fabuloso tejido. - 29 - La trama Voy al diccionario: Busco “trama”, aparece como primera acepción: “composición interna, contextura” y repito los hechos que narró Cecilia. Cuando Rodolfo viajó a Alemania en 1933 fue un muchacho argentino, con referencias culturales alemanas articuladas en una lengua y una caligrafía. No más que eso. Su formación política era inexistente y tenía que detenerse a pensar para nombrar al Presidente de la Argentina. El viaje duró unos 11 días ya que hicieron escala en Montevideo, Santos, Río, Lisboa hasta llegar a Hamburgo. Barco alemán, pasaje completo, inmigrantes y familias alemanas que aprovechaban un viaje organizado por una asociación de la colectividad de cada una de las escalas. Durante el viaje advirtieron desde el primer día que había una completa organización interna. Agradables chicas y muchachos que se identificaron como integrantes de la Juventud Alemana organizaban juegos y deportes para los de su edad, así como guías mayores conducían los entretenimientos de los adultos. Canciones, coros, algunas películas en el cine de a bordo, noticias de Alemania en un diario que se ponía en la cartelera todos los días, y solo una referencia tangencial a la política europea. Antes de desembarcar, llenaron una ficha indicando donde se los podía contactar “para arreglar el viaje de retorno”. Rodolfo fijó la casa de sus tíos a donde se dirigía y que seguramente lo esperarían en el puerto. A los pocos días lo visitó en esa casa un joven de su edad de la Juventud Alemana con el que salió algunas horas y le dejó una propuesta: pasar un fin de semana con otros jóvenes en un campo de trabajo haciendo tareas para beneficio comunitario. - 30 - Comenzó el adoctrinamiento de Rudolf y habiendo expresado su fascinación por el mar fue invitado a hacer un curso de navegación a vela en Bremen. Aprobó el curso con altas calificaciones y le propusieron que ingresara a un curso corto de marina en Kiel, se entusiasmó con la idea y antes de ingresar le expresaron claramente que se trataba de un curso militar para la naciente Marina de Guerra del Tercer Reich. Ingresaría a una fuerza en formación, la escuadra de submarinos que tenía gran prioridad en los planes estratégicos. Fue detectado por un oficial de inteligencia de la marina quien le propuso el ingreso en paralelo a los servicios de información, donde apreciaban particularmente su bilingüismo. Aceptó y se le duplicaron los trabajos, debía cumplir con las exigencias de la formación naval, y con su adiestramiento en las tareas de inteligencia. Se cumplía el viejo dicho: “Quien jura la bandera prusiana ya no posee nada suyo”. Junto a su oficial de enlace de la Abwehr planificaba su vida, su trabajo, sus relaciones con su familia. Todo. El pasado pacifista de su padre ayudaba a hacer más creíble su historia. Volvería con la cobertura de un pacifista, desencantado de Alemania. Las cartas que escribía a su familia eran aprobadas por el oficial, y se despachaban desde distintos puntos de Alemania para indicar los viajes hipotéticos que hacía, así como los cambios de trabajo que informaba. La Abwehr lo destinó a Bahía Blanca y cuando a los tres años regresó a la Argentina había aprobado el curso de submarinista habiendo egresado como Alférez de Navío y durante una semana usó el uniforme que le correspondía. Luego, cumpliendo sus tareas de inteligencia regresó a Bahía Blanca con el propósito de entrar a Dreyfus y Cia. Este trabajo brindaba la cobertura especial que necesitaría el servicio, información sobre el movimiento del princi- 31 - pal puerto argentino. Había pactado un código de comunicaciones con el Centro sencillo y eficaz. Le escribía cartas intrascendentes a un supuesto amigo de su edad en Buenos Aires, pero el papel llevaba un texto oculto escrito con tinta invisible. El corresponsal de Buenos Aires se encarga de transmitir la información a Berlín. Después el código fue cambiado. Las cotizaciones cerealeras que mandaba a Paris contenían en las siglas y en palabras claves la información requerida. No existía en Paris oficinas de Dreyfus en la dirección a la que él la enviaba, sino una firma comercial de fachada a los servicios de inteligencia alemanes. Los pedidos de información los hacía su “amigo” de Buenos Aires en sus cartas inocentes que el debía tratar en el baño de su casa con productos químicos que hacían visible el texto oculto. Su alejamiento de la colectividad alemana fue también programado por la Abwehr para alejar sospechas, y el Cónsul fue dejado en la ignorancia para hacer más creíble la situación. El día del suicidio también fue una revelación para el veterano diplomático que tuvo que condecorar post-mortem a quién consideraba un traidor de su patria. Era ascendido en su carrera militar regularmente y el uniforme le fue enviado desde Buenos Aires en una caja de fuerte cartón que llegó normalmente por correo. La caja la guardó en el ropero, pero en esa época lo que allí se guardaba quedaba absolutamente prohibido de ser observado por la hija, que muy pocas veces no tenía acceso siquiera al cuarto de sus padres. Curiosamente, luego de su muerte hubo dos hechos que le llamaron la atención a su madre, según cuenta Cecilia. En el ropero, dentro de la caja de cartón del - 32 - uniforme, halló otra pequeña caja que tenía 20 libras esterlinas de oro. Arriba de la caja un texto de hermosa caligrafía estaba escrito “Fondo de reptiles”. Rudolf había recibido esas monedas del servicio para comprar lealtades o pagar servicios especiales en un momento de urgencia. Veinte monedas había recibido y había veinte monedas. Nunca fueron tocadas. No recurrió a los reptiles. “El segundo hecho que le llamó la atención a mi madre fue, a partir del suicidio de papá, mensualmente le acreditaban en una cuenta del Banco de la Nación sucursal Bahía Blanca una suma fija, modesta pero suficiente. Era la pensión militar que sólo se interrumpió cuando Alemania fue derrotada, pero 4 años después volvió a cobrarla junto con una suma correspondiente a los atrasos no percibidos. No guardamos la condecoración. Fue enterrada con él. Lo único que no he descubierto es quién llamó a mi padre ese día para advertir su detención. Sospecho que fue un oficial de policía. ¿Sería su control?” “Me pregunta por la casa. Todavía está, ahora vive un médico, el hijo del que nos la compró a nosotros. Esa casa era queridísima por mamá y por mi. La quise tanto, y estaba tan llena de recuerdos que decidí venderla. No se puede vivir adentro de la catedral de Notre Dame. Demasiada historia. Lo que no puedo imaginarme es que fue para mi padre Alemania. Claro, es fácil decir su patria, pero no, él se sentía muy argentino. Su segunda patria, no, tampoco, Alemania nunca fue segunda en nada para él. Con su muerte él se fue a Alemania. La imagino como una mujer bellísima, una amante imposible, atracción, seducción, enamoramiento, embriagues. Que raro, papá enamorado como un chico loco. Jurando lealtad eterna...¿será verdad lo de la bandera de Prusia? Esta es toda la historia, no tengo nada más para contarle”. - 33 - Son las 8 de la noche. El viento ha amainado y hacia donde apunta el dedo del Libertador todavía se ve en el cielo un rastro difuso de luz. Vuelvo hacia el hotel acompañado de fantasmas, de sombras que yo solo veo. Elena, Cecilia, Joachim, Whilhem, el Almirante y el gato, la belleza perfecta de la Luger, prodigio de la mecánica, a la que Cecilia degradó a la categoría de “revolver” en su relato. Fue y es la pistola más romántica en la historia de las armas. Ella no sabe este detalle, ¿cuántos más no sabe, cuántos más no capto yo?. El último submarino alemán que operaba en el Atlántico Sur, el U-977 se entregó a 300 kilómetros de Bahía Blanca, en la base Naval de Mar del Plata casi dos meses después de concluida la guerra. ¿Era de los que recibían la información de Rudolf? - 34 - Epílogo Escribo esta historia en un pequeño escritorio que tengo en el piso 16 de un edificio de Buenos Aires en la periferia del llamado microcentro. Edificio sólido, magníficamente construido y mantenido. La empresa que lo construyó se llamó “GEOPE” y hace unos días, conversando con el viejo encargado del edificio le pregunté que quería decir ese nombre. “La verdad no se que quiere decir. Era una firma muy fuerte, que durante el gobierno de Perón en 1946 trabajaba mucho. Se que hizo muchísimos puentes para coches y hasta para trenes. En Buenos Aires hizo muchos edificios. Era de los alemanes”. El ascensor me lleva mi despacho. Me acuerdo de un tango: “Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión”. Es invierno. Me pongo a escribir mientras espero que se caliente el café. Me siento cercado de sombras y me escapo por la ventana, ya murciélago ajado volando hacia el sur. He ido decenas de veces a Bahía Blanca, siempre me pareció una de las ciudades más chatas de las que conocí, y fueron algunas miles. Hoy, los campos que la rodean son hermosísimos y cuando el viento da un respiro es un espectáculo imponente ver a la pampa con una capa de humus de 20 centímetros hundirse lentamente a las aguas del mar, y formar ese lodo negro en muchas partes horadado por los cangrejales que se pueden tragar un caballo y su jinete en una noche. Al atardecer decena de miles de cangrejos barrosos salen de sus cuevas como a despedir al día y, fieles hindúes, levantan sus pinzas saludando la muerte del sol. Ciudad chata, intrascendente, donde nada puede pasar... Hugo Martínez Viademonte - 35 -