Comp. LA ERA DE LA TURBULENCIA

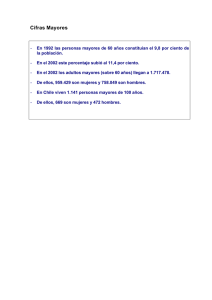

Anuncio