Sergio Ramírez

Anuncio

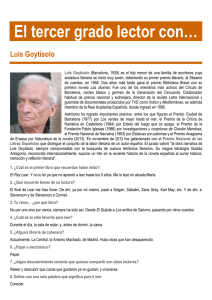

Sergio Ramírez Mi vecino de enfrente Sergio RAMÍREZ (Masatepe, Nicaragua, 1942). Es parte de la generación de escritores latinoamericanos que surgió después del boom. Tras un largo exilio voluntario abandonó por un tiempo su carrera literaria para incorporarse a la revolución sandinista que derrocó a la dictadura del último Somoza. Reemprendió la escritura con la novela Castigo divino (1988), que obtuvo el Premio Dashiel Hammet otorgado por el Festival en Guijón, España, y la siguiente, Un baile de máscaras, ganó el Premio Laure Bataillon a la mejor novela extranjera traducida en Francia en 1998. Su novela Margarita, está linda la mar, ganó el Premio Alfaguara en 1998 en España, y en 1999 el Premio Latinoamericano José María Arguedas, otorgado por Casa de las Américas en Cuba. Alfaguara ha publicado Mentiras verdaderas (ensayos sobre la creación literaria, (2001); los volúmenes de cuentos Catalina y Catalina (2001), y El reino animal (2007); así como las novelas Sombras nada más (2002), Mil y una muertes (2005), El cielo llora por mí, (2008) y La fugitiva (2011), que obtuvo el premio del Festival Bleu Metropole en Montreal, Canadá, en 2013. Alfaguara ha publicado sus memorias de la revolución, Adiós muchachos (1999), y su libro de ensayos Tambor olvidado (2008). Alfaguara, 2013), una colección de doce Su últimos libros son Flores Oscuras (cuentos, y Cuentos Completos, publicado en 2014 por el Fondo de Cultura Económica (FCE). En 2011 recibió en Chile el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso por el conjunto de su obra literaria. Ha recibido la beca Guggenheim y ha sido profesor visitante de literatura en la Universidad de Harvard. Doctor Honoris Causa de la Universidad Blas Pascal de Clermont Ferrand, Francia (2000). Orden al Mérito, Primera Clase, de la República Federal de Alemania (2007). Oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia (2013) 6 Soy vecino de Ernesto Cardenal desde hace más de veinte años, cuando ambos venimos a vivir a este barrio del sur de Managua tras el triunfo de la revolución. En aquellos días mágicos el barrio fue bautizado con el nombre de Pancasán, en recuerdo de un pico de montaña donde se había librado una de las gestas de la lucha guerrillera; hoy, gracias a los tiempos que corren, tiene otra vez el nombre prosaico de Colonial Los Robles, segunda etapa. Y peor, sus calles tranquilas sombreadas de chilamates vienen siendo invadidas sin remedio por bailongos, salas de billar, restaurantes y funerarias. De adolescente, cuando hacía mis primeras armas en las letras, Ernesto era para mí, y para los demás jóvenes literatos de mi generación, una figura mítica, y las veces que Napoleón Chow, mi compañero en aquella pieza sórdida de estudiantes de la calle real de León, recibía cartas suyas desde el monasterio trapense de Getsemaní, en Kentucky, los demás lo envidiábamos. Sabíamos recitar sus epigramas amatorios que nos servían, además, para enamorar muchachas inadvertidas de aquellos préstamos, o del plagio, y también tiradas enteras de Hora O, su largo poema político, donde la prosa entraba sin embarazos y llena de cadencias en la poesía. Conservé como uno de los tesoros de mi incipiente biblioteca la edición príncipe de Hora O, una plaquette impresa en México en papel de estraza que circulaba de manera casi clandestina, hasta que me fue robada, delito al fin y al cabo tan banal como el de plagiar poemas de amor en caso de urgente necesidad. Muchas mañanas suena el timbre a la hora del desayuno y ya sé que es Ernesto que viene a sentarse conmigo a la mesa, como hacen los verdaderos vecinos en Nicaragua, que se visitan sin reglamentos y pueden compartir las mejores horas; y así iniciamos cada vez una conversación que quizás no dure tanto, pero sirve para que nos pongamos de acuerdo en temas de interés mutuo, los políticos en primer lugar, Nicaragua siempre expuesta sobre la mesa como un mapa cada vez más desgarrado y manoseado por tantas manos sucias; invitaciones a viajes literarios, y asuntos de qué reírse que nunca faltan, fatuidades y cursilerías de toda laya. Entonces, él se va a escribir por el resto de la mañana, y yo también. Acaba de regresar de Solentiname, el archipiélago del Gran Lago de Nicaragua donde fundó en los años sesenta su comunidad cristiana con familias campesinas, y donde va ahora sólo muy de vez en cuando, y que es en muchos sentidos su paraíso perdido. Teníamos tiempos de no vernos. Me trae el borrador del último capítulo de sus memorias Vida Perdida, como lo ha hecho desde que empezó a escribirlas; el primer tomo se publicó en Barcelona hace dos años, y serán seguramente tres, el último sobre los sucesos de la revolución en los que de manera tan intensa participó, desde la perspectiva de un compromiso a fondo que parte de su concepción del cristianismo como instrumento de redención. En esa concepción ni su pensamiento ni su conducta han cambiado un ápice desde entonces. Han cambiado otros, pero no él. He entrado a leer de inmediato este capítulo que me ha entregado hoy, y que se llama Asaltando el cielo. Ernesto recuerda allí nuestro viaje juntos a Europa en 1978, en demanda de solidaridad con la revolución que entonces se gestaba; un viaje que empezamos en Copenhagen, camino de Helsinor para un encuentro del Pen Club Internacional que entonces presidía Mario Vargas Llosa. Recuerda él de ese viaje lo que yo recuerdo, él con ojo de sacerdote y yo con ojo se seglar: las dos muchachas danesas que a la luz del esplendoroso verano llegaron en sus bicicletas a aquel parque donde nos sentamos en una banca, entretenidos en conversar mientras daba la hora de salida del autobús que nos llevaría a Helsinor, y se desnudaron de la cintura arriba con ademanes más que naturales para tenderse en la fresca hierba a leer los libros que sacaron de sus mochilas; una visión beatífica interrumpida de pronto por el bulto ominoso de un viejo pensionado que llegaba a darle de comer arroz a las palomas y se interpuso, alas, entre ellas y nosotros. Y la otra historia de nuestra siguiente estación en Holanda, que también está allí, nuestras gestiones en Amsterdam por la causa de la revolución delante de sindicatos, iglesias, partidos, acampando en la casa de un amigo de Ariel Dorfmann junto al canal, en la que dormíamos sobre colchonetas en el piso transitado toda la noche por una manada de gatos de angora que eran como la familia de nuestro anfitrión y había por lo tanto que soportarlos con cortesía; y las otras gestiones memorables en La Haya, cuando en el mismo edificio había dos organizaciones distintas, una que daba ayuda sólo para luchas de liberación armada, y otra que colaboraba sólo con causas de carácter pacifista. Ernesto visitó de primero unas oficinas donde lo recibió una anciana circunspecta, y pensando equivocadamente que había entrado al lugar donde se ocupaban de la ayuda pacifista, enderezó por allí su discurso, porque lo que hacía falta era dinero a cualquier costo. La anciana lo escuchaba pacientemente, al tiempo que hacía calceta, pero lo interrumpió de pronto, y armada de una sonrisa beatífica le hizo ver su error, con lo que Ernesto varió abruptamente de rumbo, repudió los métodos pacíficos para derrocar tiranos, y salió con bien de sus gestiones. Todo esto lo cuenta mi vecino en sus memorias mejor de lo que yo puedo hacerlo, y cada vez que me trae un nuevo capítulo que leer, para mi es una fiesta, como lo son sus visitas mañaneras. 7