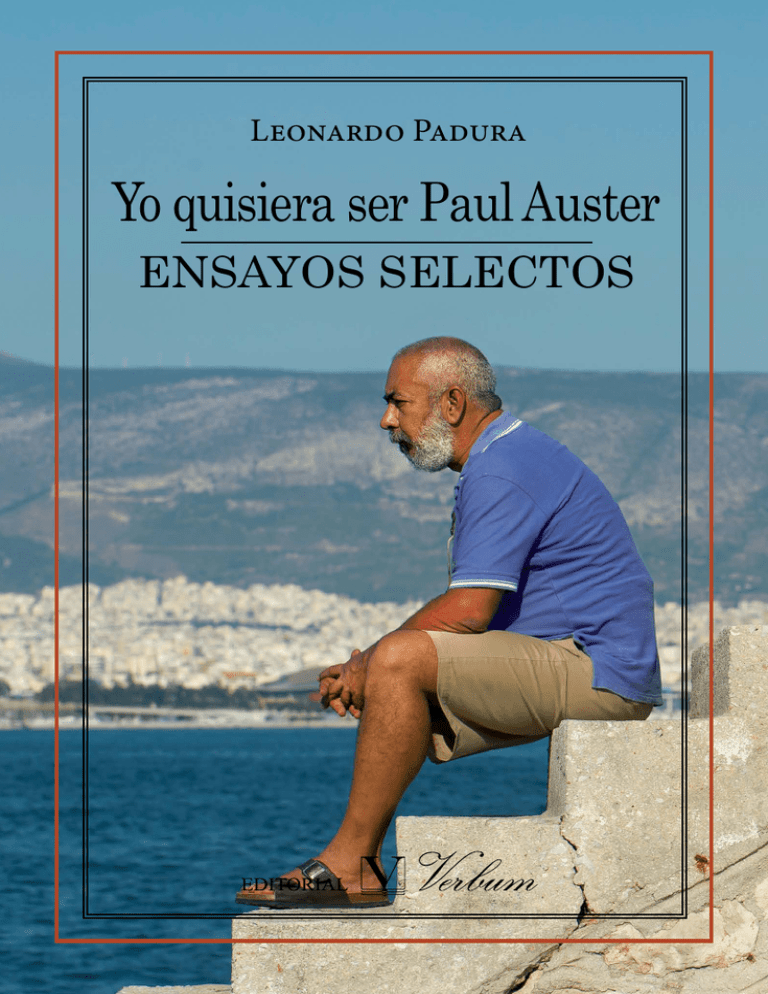

Yo quisiera ser Paul Auster - Literatura hispanoamericana II

Anuncio