Historias espeluznantes

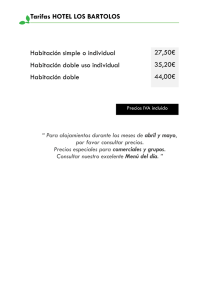

Anuncio