Algunos poemas de Julio Cortzar

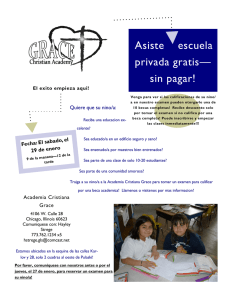

Anuncio