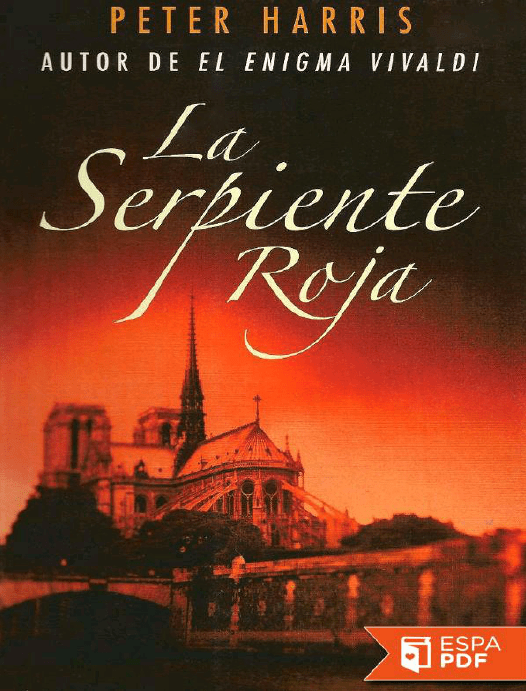

La Serpiente Roja

Anuncio