De la elegancia mientras se due - Vizconde de Lascano

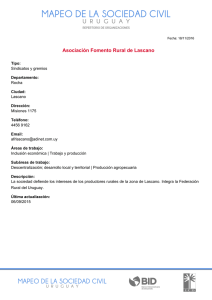

Anuncio