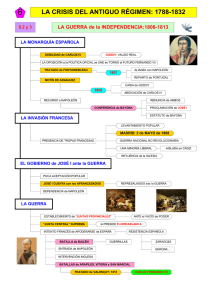

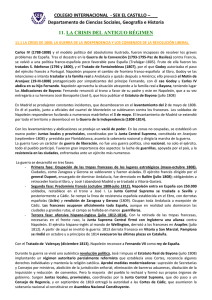

LA JUSTICIA DE LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA

Anuncio