artículo

Anuncio

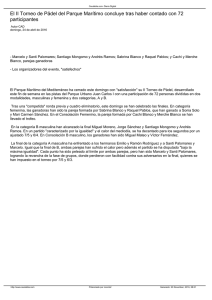

«¡Mama, mama!»1 La relación padres-hijo en un caso de psicosis infantil Malisa Derendinger Resumen por los padres —incluso por los abuelos— que se reeditan con el hijo. Santi, el protagonista de este trabajo, lo ilustrará a través de sus manualidades: hojas de papel unidas entre sí con la intención de hacer un álbum escolar que se convertían en un montón informe de hojas enganchadas desbordando pegamento. Era un álbum que no se podía hojear, que se rompía si uno pretendía despegar las hojas para ver su contenido. De la misma manera, Santi y sus padres, sobre todo su madre, se sentían «enganchados» y sentían que si se separaban alguien moriría, pero al mantenerse enganchados morían mentalmente por falta de espacio para crecer. Santi tiene cinco años y medio cuando lo traen a mi consulta derivados por el psicólogo escolar. Este psicólogo le ha hecho una exploración de capacidad intelectual que pone en evidencia un retraso de un año, sobre todo a nivel manipulativo y de coordinación visomotora. Pero lo que más preocupa en la escuela —está en el último curso de parvulario— es la conducta de Santi: deambula todo el tiempo por la clase, estropea los trabajos o los juegos de los otros niños que a su vez lo rechazan, chilla, pega, no juega, reclama a la maestra todo el tiempo: «Seño, Seño…». La maestra viéndose incapaz de contenerlo llegó al extremo de atarlo a una silla. He de aclarar que se trata de una escuela activa en el que este tipo de actitudes por parte del personal docente es excepcional y su maestra se sentía muy culpable por haber apelado a un método tan cruel. Los padres de Santi son inmigrantes. El padre es obrero, está pluriempleado. La madre es ama de casa. Él es fuerte, de aspecto algo tosco pero muy pulcro, agradable. Es asmático. Se crió en un orfanato porque al morir el padre su madre, que aún vive, no podía mantenerlo. Ella es bonita, muy sencilla y arreglada con esmero. Está enferma del corazón: «me ahogo». Medicada «por los nervios» a causa del niño. Su propia madre murió al poco tiempo de nacer ella. Tenía una enfermedad del aparato respiratorio, incurable y mortal en aquella época. Su padre no podía criarla y la dejó en casa de Este trabajo intenta ser una reflexión sobre un tipo especial de vínculo parento-filial signado por la enfermedad y la muerte, consecuencia del temor inconsciente de la madre de repetir una situación traumática que coincidió con su propio nacimiento. Describe la evolución del hijo a partir del relato hecho por sus padres acerca de sus primeros años de vida y de las observaciones realizadas en el transcurso de un proceso psicoterapéutico. Extrae algunas conclusiones acerca de la atención psicológica de los niños psicóticos y sus familias y de su integración en la escuela ordinaria. Un paciente joven se planteaba la conveniencia o no de tener hijos con su pareja ante el temor de reproducir con ellos la relación de dominio que había existido entre sus padres y él. Sus padres habían sido muy dominantes y él sentía que torpedearon su capacidad de tener un criterio propio tanto si se trataba de decisiones intrascendentes como si eran fundamentales para su vida. Deseaba ayudar a sus hijos a ser ellos mismos, pero temía que su propia personalidad autoritaria fuera un escollo insalvable. Este es un dilema que, consciente o no, enfrentan todos los padres: mantener la suficiente proximidad afectiva para entender y proporcionar la guía que los hijos necesitan para llegar a ser adultos, y a la vez preservar la distancia necesaria para dejarles experimentar y elegir su camino por sí mismos. Acompañarles de manera que no se sientan perdidos por demasiada distancia ni asfixiados por excesiva proximidad. En la vida de los niños psicóticos no siempre es la presencia de unos padres autoritarios y dominantes la que perturba el despliegue de una personalidad autónoma. En casi todos los casos que tuve oportunidad de atender, padres e hijos quedan atrapados en una red vincular tanática que impide o detiene el crecimiento, tanto de los hijos como de los padres. El punto de partida de esta red vincular suele ser situaciones traumáticas experimentadas 27 unas tías maternas que la culpabilizaban diciéndole que «el parto la mató, si no se hubiera empeñado en que nacieras, aún viviría». Experiencia traumática magnificada por la familia y que teñirá la relación con su hijo. Con el tiempo supe más detalles de su infancia. Una infancia marcada por la muerte de su madre, en una casa que recuerda oscura y triste, con las tías siempre vestidas de negro, muy severas y echándole en cara la muerte de la hermana. Su padre murió cuando ella era pequeña y casi no lo recuerda. Su marido parece muy enamorado. Trabaja de sol a sol para mejorar la situación económica de la familia. La abuela y una tía paternas viven cerca y participan bastante en la vida familiar y en la educación de Santi. El niño nació después de tres años y medio de matrimonio. Deseaban tener hijos y aunque hubieran preferido una niña se consolaron pensando que «los varones son más fáciles de educar». Durante el embarazo de Santi la madre se sentía bien, aunque con «mareos y con angustia». Una angustia inexplicable y a la que ella no le encuentra un motivo. Por lo que pude observar el motivo inconsciente que desencadena la angustia sería el temor de repetir la experiencia traumática de su propio nacimiento. Recuerda que a los tres meses de embarazo la tuvieron que sondar porque no podía orinar. Engordó mucho y creía que eran gemelos a pesar de que el médico le aseguraba que era uno solo y muy pequeñito. Cuenta con detalle los sustos que tuvo durante el embarazo: «a los siete meses el niño estaba mal colocado pero luego se giró bien», «más tarde el médico creyó que había un bulto que luego no fue nada»… Nació a término con anestesia total. Cuando despertó lo habían trasladado a otro hospital porque sólo pesaba un kilo novecientos y tenía que estar en incubadora. Su marido le dijo que era muy guapo «rubio, igual que tú». Esta frase, expresión de amor hacia la madre y el hijo, pudo resultar una confirmación de las fantasías de muerte que al parecer la acompañaron durante el embarazo. Ella tuvo que permanecer ingresada en la clínica durante una semana. Al darle el alta, la comadrona le advirtió que fuera directamente a su casa porque hacía mucho frío y se podía constipar. Pero ella insistió en ir a ver a su bebé y «pillé una gripe y aunque me dieron una inyección para que no me bajara la leche, igual me bajó y estuve con mucha fiebre». La enfermedad ronda amenazante la escena del nacimiento. Santi estuvo más de un mes en la incubadora. «A las dos horas de nacer le hicieron unas pruebas que no salieron bien». Les dijeron que había riesgo de que la cabeza creciera. Pero cuando se lo llevaron a casa estaba bien aunque continuaba siendo muy pequeñito: dos kilos trescientos cuarenta gramos. Por indicación del pediatra lo alimentaba cada tres horas; se quedaba dormido antes de terminar el biberón. Si lo dejaban dormía toda la noche. El médico insistió en que cumplieran estrictamente el horario. Compraron una balanza para controlar el peso ya que les angustió la pérdida de peso de la primera semana —angustia muy comprensible ante un bebé con tan poco peso—. El peligro de muerte va pasando de la madre al bebé y del bebé a la madre. A los tres meses introdujeron las papillas pero rechazó la cucharilla por lo que continuaron con el biberón agrandando el agujero de la tetina. La primera entrevista con los padres de Santi fue muy larga. Describieron con mucho detalle cada aspecto de la crianza. Según mi costumbre dejé que hablaran espontáneamente de su hijo y fui intercalando preguntas al hilo de su relato.2 Me llamaba la atención que no apareciera ningún aspecto positivo del que se sintieran orgullosos, que me dejara vislumbrar a «su majestad el bebé» (Freud, 1914), que filtrara algo de ese narcisismo sano y necesario para que un niño se sienta querido y aprenda a quererse. Todo lo contrario: «Hubiéramos querido tener más hijos pero nos dio miedo de que salieran igual. Éste nos trae muchos gastos y [nos requiere] mucha atención.» Esta ausencia de aspectos positivos es frecuente en el relato de padres frustrados en su narcisismo parental, pero siempre aparece alguna cualidad: «es listo… simpático… tiene buen corazón…». Santi sólo había sido «guapo» al nacer. Poco a poco, a golpe de enfermedades, las ilusiones acerca del hijo se fueron evaporando. En esta primera entrevista trajeron fotocopias de los informes médicos que conservaban y verbalmente añadieron una detallada enumeración de sus enfermedades. Cuando lo llevaron a casa, al mes de nacido, se constipó: «Tuvimos que llamar al médico y al día siguiente ya comenzaron a pincharlo» con antibióticos. El primer informe médico es el del ingreso en la unidad de neonatos. A las tres horas de nacer tuvo convulsiones por hipoglucemia que remitieron con medicación. A los cuatro meses le operan de vegetaciones en la nariz. A los cinco meses hay otro ingreso de un mes por una infección de orina: «El reuma se le iba al corazón», añaden los padres. Recordemos que la madre padece de una cardiopatía. A los dos años vuelven a ingresarlo durante diez días porque tiene convulsiones febriles tónico-clónicas según consta 28 en el informe médico. A los dos años y medio le extirpan las amígdalas «porque estaba constantemente con fiebre». «Cuando era más pequeño vomitaba mucho y [en la actualidad] se queja de dolor de estómago.» Un último informe neurológico describe un electroencefalograma normal pero apuntan un probable trastorno en la evolución madurativa. Comenzó a caminar al año y medio coincidiendo con una baja laboral del padre que «pudo ocuparse» de enseñarle. Pienso que la madre no puede «ocuparse» de separarle de ella. No le habían dejado gatear para que no se enfriara y finalmente recurrieron al andador. La enfermedad y la muerte planean siempre distorsionando la realidad y generan una sobreprotección que coarta la autonomía y lo mantiene «enganchado» a las faldas de mamá. Antes del tercer ingreso en la residencia, a los dos años, ya decía bastantes palabras. Cuando volvió a casa había olvidado todo lo que sabía y sólo decía «nene». Este ingreso fue muy traumático para Santi y sus padres. No les permitieron estar con el niño, sólo podían mirarlo a través de una pequeña ventana. Él no les podía ver. Ya en casa se negó a comer y el padre le obligó a hacerlo: sujetándolo debajo de su brazo, le tapó la nariz y le introdujo la comida a la fuerza. Vomitó. Le obligaron a comerse lo que había vomitado. El bebé con riesgo de muerte sigue presente en la mente de los padres e impide que perciban el rechazo al alimento como una consecuencia de la separación. No pueden darle tiempo para que se tranquilice y reconecte con unos papás amantes que le ofrecen un buen alimento. Santi aprendió la lección: come mucho para que sus padres le quieran. Actualmente es obeso. El pediatra lo pone a régimen pero cuando detallan las cantidades de comida que le sirven es evidente que lo sobrealimentan. Cuando rechaza el alimento continúan obligándole a comer. Se niega a comer delante de extraños y, sobre todo, no soporta que le miren comer. Sugiere la presencia de fantasías canibalísticas que al no sublimarse impiden una alimentación racional. Adquirió el control de esfínteres diurno alrededor de los dos años. Era y sigue siendo estreñido. Por las noches controló la micción poco antes de los cuatro años cuando los educadores de la guardería les aconsejaron que no le levantaran por la noche. Comentan extrañados que la noche anterior a la entrevista conmigo fue la primera vez que les despertó para que le acompañaran al baño. La madre sostiene que el padre y la abuela lo consienten demasiado. El niño tiene «locura» por su padre: «Claro, como trabaja y está poco con él…». También comenta que Santi simula ser incapaz de hacer algunas cosas: ir al baño solo, encontrar un juguete que ha perdido, abrocharse la ropa, etc. Comienza a chillar, su madre lo deja que chille y, al cabo de un rato, hace aquello para lo que reclamaba auxilio. El padre y la abuela, en cambio, «se lo hacen por él». Con la abuela y la tía paterna «se porta mal porque ellas sólo lo sacuden y no le dan unos buenos azotes» como hace ella. Padre e hijo parecen más conformes en mantener el vínculo de dependencia-sobreprotección que, por el contrario, genera angustia en la madre. Según sus padres Santi usa una jerga infantiloide, habla en tercera persona y con lenguaje telegráfico. Ni con los educadores ni conmigo manifestó ese tipo de retraso verbal, hablaba correctamente. Con el tiempo me voy dando cuenta que Santi agota a su madre. No soporta estar solo, va siempre detrás de ella mostrándole lo que hace, reclamando su atención permanente: «¡Mama…mama!». Su padre está obsesionado con que aprenda a leer y escribir, a contar, sumar y restar. Se dedica a enseñarle, para su desesperación sin ningún éxito. Es inútil que tanto por mi parte como por parte de la escuela se le pida que deje de hacerlo y que en su lugar juegue, converse y pasee con el niño. Aceptan mi indicación de comenzar una psicoterapia. Durante dos años y medio nos vemos con una frecuencia de dos sesiones a la semana. Es un niño alto, fuerte, muy gordo pero sin aspecto fofo, todo lo contrario. No tiene cintura y para que los pantalones no se le caigan los sostiene con tirantes. Recuerda algo la figura de Humpty Dumpty, el personaje de Lewis Carrol (1872). Durante bastante tiempo mantuvo en las sesiones dos tipos opuestos de conducta. Comienza con la actitud de un niño muy educado y tranquilo. «Vamos a trabajar», dice. Habla correctamente, construye frases largas, usa bien los tiempos verbales. Poco a poco este papel se va desvaneciendo y surge un niño tiránico, muy agresivo, descontrolado. Su lenguaje se vuelve incoherente e ininteligible. Un ejemplo de comienzo de sesión al mes de iniciado el tratamiento: «Hoy estuve malito. Tenía angustia porque comí de prisa y vomité. Y porque la mamá estaba malita. Pero no se acostó porque tenía faena.» A partir de aquí el relato pierde algo de coherencia aunque consigo entender que el padre quería colgar un cuadro y no dejaba que su mujer se acostara porque necesitaba su ayuda. Continúa: «Al salir del cole pasamos por la iglesia. Allí no se 29 puede gritar porque Dios se enfada y te manda al infierno. ¡Vamos a trabajar!» A partir de este momento abandona el rol de niño bueno y cariñoso que comparte experiencias conmigo y surge el despótico y malhumorado. Los «trabajos» son tareas escolares. Los dos tenemos que hacer lo mismo. Él es la maestra. Reparte el material y procura quedarse con la mejor parte: si una hoja de papel está algo sucia o un poco ajada es para mí, se queda con más colores para pintar, más plastilina, etc. Disfruta mucho pegando papelitos en una hoja. Intenta controlar el uso excesivo de pegamento pero no lo consigue. Gasta un frasco por sesión y al final todo queda pegoteado y pringoso. A medida que su grafismo mejora dibuja, hace «conjuntos» matemáticos, los recorta y los pega sobre una hoja de papel. Su intención es hacer un álbum escolar, pero como expliqué antes, el resultado es un montón informe de folios que no se pueden hojear y que se rompen al tratar de separarlos. También pinta con ceras de color, sobre lo que ha pintado adhiere plastilina y luego lo cubre todo con pegamento. Cuando se le acaba el pegamento teme que yo no lo reponga y pregunta una y otra vez con voz angustiada: «¿Me comprarás más pegamento?». La experiencia de encontrar un frasco de pegamento en su caja cada vez que viene no le reasegura. Cuando el frasco de plástico está vacío emite, al apretarlo, un sonido parecido a un flato o al ruido de sonarse la nariz: comenta que el frasco está «malito» o constipado. En el juego de «señoritas» nunca cede el rol de adulto. La señorita —el adulto— se reserva lo mejor para sí. ¿Es la versión personal de Santi acerca del embarazo de una mamá que engorda y un bebé que se queda pequeñito? La maestra muy sádica, mandona; riñe y castiga rompiendo los trabajos de la niña que siempre lo hace todo mal. Algunas veces hago mal adrede los trabajos, pero otras los hago bien. A Santi-señorita le da lo mismo. Regaña, critica y rompe «el trabajo» lo haga bien o lo haga mal. Desde mi rol de niña me quejo con voz lastimera, hago ver que lloro, expreso mi pena porque nunca consigo gustarle a la «seño», o porque no entiendo lo que explica, o porque me obliga a hacer trabajos muy difíciles o me deja el material más estropeado. «Así no podré hacerme grande, aprender mucho», comento. Me escucha en silencio, muy serio, como si reflexionara sobre lo que le digo; a veces intenta consolarme, otras me manda al rincón castigada. En cuanto me salgo del rol de niña se enfada, grita que me calle y comienza a cantar muy fuerte. Si no callo acaba convertido en una verdadera furia. Esta fue su actividad principal durante algo menos de un año. Luego, poco a poco, la conducta descontrolada se apoderó de las sesiones. El niño auténtico fue ganando terreno al personaje adultiforme. Tiraba los objetos por el aire, pateaba, escupía. Debía contenerlo físicamente para evitar que nos hiciéramos daño. Me colocaba detrás de él, lo sujetaba abrazándolo y haciendo que se sentara en una silla para eludir sus patadas y escupidas. Mientras tanto le hablaba con voz muy baja y suave sobre lo que me parecía que motivaba su angustia, sentirse «malito», y sobre su necesidad de arrojar lo «malito» fuera de su interior. Al principio gritaba «¡Me haces daño!», poco a poco se calmaba y proponía un juego. Tenía la impresión de que estaba muy desesperado por sus enfados, por sus cosas destrozadas que intentaba arreglar sin éxito, por su identidad de niño enfermo que frustraba a sus padres. Percepción de su impotencia que vanamente intentaba compensar fingiendo ser una superpotente «señorita». Por aquella época trataba de montar objetos con un juego de construcción cuyas piezas debía encastrar. Era muy torpe y no lograba encastrarlas, se le desprendían y el objeto en cuestión se desarmaba. Introduje un juego de construcción para niños muy pequeños en el que las piezas se unían entre si mediante unos pinchos. Resultaba muy fácil construir cualquier objeto. En el juego había ruedas y ejes y enseguida quiso armar un coche. Comenzamos a jugar a que él hacía rodar el coche hacia mí y yo se lo devolvía. Disfrutaba mucho comprobando que aunque el coche chocara contra un obstáculo y se rompiera, podíamos arreglarlo y continuar jugando. Versión del «juego del carrete» (Freud, 1920), propio de un niño más pequeño, pero que a Santi le serviría para provocar no sólo la experiencia de separarse y juntarse sin peligro de desintegración, sino también para ensayar proyecciones e introyecciones más benévolas que las que le caracterizaban. En una oportunidad, mientras arreglaba el coche, explicó que su padre se había hecho daño en el pene y había ido al médico para que le curasen. Si en su mente se abría paso la idea de que es posible reparar irían disminuyendo los temores persecutorios que lo asediaban. Tres dibujos muestran la evolución que Santi hizo durante los dos años y medio de terapia. El primero (ver Dibujo 1) lo hizo muy al comienzo, cuando tenía cinco años y medio. Es «una casa». Sólo si se lo compara con los dos posteriores se puede percibir la estructura de las casas que dibujaba. Se trata de un garabato controlado y coloreado en el que no existe ni adentro ni afuera. 30 Dibujo 1 Dibujo 2 Aunque al ponerle color, quizás está intentando rellenarlo y graficar un adentro de y un afuera de lo que está pintado. En el segundo dibujo (ver Dibujo 2), hacia el final de los seis años, el observador ya percibe la estructura de una casa, aún endeble y con dificultades para sostenerse en pié, pero respetando las coordenadas arriba-abajo, interior-exterior. En la parte inferior hay un esbozo de puerta que queda oculta bajo la pintura. En la parte superior dibujó ventanas pero también las cubrió con color. Destacan un cuadrado muy negro dibujado en la mitad de la casa y la parte superior, también negra. Los colores respetan los límites impuestos por el trazo del lápiz, excepto en ese rectángulo superior. Parece que nos comunica sus progresos en lo que se refiere a discriminar un mundo interno de uno externo y a tolerar límites. La inestabilidad con que transita a través de este proceso estaría sugerida por la endeblez de la casa. Sus dificultades para incorporar alimento mental parecen presentes en esas ventanas anuladas con el rojo superpuesto y en ese cuadrado negro del que no supo explicar su significado. El resultado es una cabeza-tejado que se desborda. El tercer dibujo (ver Dibujo 3) está sin colorear. Lo realizó cuando ya tenía siete años. Ha desaparecido Dibujo 3 31 bastante ese toque siniestro muy presente en los otros dos dibujos. Las rayas que se ven a la derecha son restos de un folio que quedó adherido y que formaba parte del «álbum». Álbum que ya es posible hojear sin que se rompa. A esta casa le dibujó el suelo sobre el que se apoya, como necesitando mostrar su necesidad de sostén. El trazo del suelo como el del costado izquierdo y del tejado son vacilantes pero el resto ya revela más seguridad. Estas dos casas parecen «casas fachada» (Grassano, 1974), sin volumen ni perspectiva que nos hablen de un mundo interior rico y bien diferenciado de la realidad externa. Con todo, suponen un avance en relación al primer dibujo. Hay un comienzo de orden en ese mundo interno que ya no está tan invadido por las ansiedades confusionales reflejadas por el garabato inicial. El dibujo de la casa no sólo pone de manifiesto la percepción que el niño tiene de sí mismo, también habla de la figura materna, que puede corresponderse en mayor o menor medida con la madre real. He tenido ocasión de ver dibujos de casas que constituían un fiel retrato de la madre real. Algo del peligro de derrumbe que amenazaba a la mamá de Santi estaba presente en sus dibujos. Robert Caper, en su artículo «El juego, la experimentación y la creatividad» (1996), me recordó a Santi y a su madre: Caper describe esta situación como característica del pensamiento psicótico. El calificativo de psicótico lo refiere al pensamiento de la personalidad psicótica y también al pensamiento que corresponde a las «partes psicóticas de la personalidad». La muerte de la madre poco después del parto es, de por sí, una situación traumática. Pero para la madre de Santi el traumatismo se agrava por la responsabilidad que se le atribuye en esa muerte. Sentirse culpable por la muerte de un ser querido forma parte del duelo normal. También forma parte del duelo normal de un niño pequeño la creencia de ser el ejecutor de esa muerte. Recuerdo a un niño de tres años que habiendo perdido poco antes a su padre me decía que lo había matado «un niño malo». Resultaba evidente que «el niño malo» era él mismo, quien además recibía a menudo este calificativo a raíz de sus numerosas travesuras. Las acusaciones de los tíos cristalizan esas fantasías en la mente de la mamá de Santi. El embarazo y el parto las actualizan. En palabras de Caper, se colapsa la distinción entre la realidad interna y la externa: si mi nacimiento mató a mi madre, el nacimiento de mi hijo puede matarme a mí. En la realidad no sucede, ella y su hijo sobreviven al embarazo y al parto. Pero digo sobreviven porque es una vida en constante peligro de muerte y sin una buena salud como garantía de estar realmente vivos. La angustia materna durante el embarazo parece una advertencia del peligro. Un bebé tan pequeño como Santi es un bebé con mucho más riesgo de muerte que otro con más peso. Los médicos diagnostican que se trata de un bebé inmaduro. Inmadurez que en otro niño quizás no habría tenido demasiada importancia en el futuro, en Santi hará sentir sus secuelas. La realidad de un niño inmaduro y frágil y las fantasías de muerte maternas se alían para ir tejiendo una red sobreprotectora que pretende conjurar la agresión y la muerte. Ambos sobreviven a costa de estar siempre enfermos. Una madre cardiópata y deprimida. Un niño detenido en su crecimiento mental. La función paterna será la de sobreprotegerlos a ambos. Es probable que sus propias carencias afectivas en la infancia alimenten la actitud sobreprotectora. Cuando lo conocí, Santi no podía estar solo. «¡Mama…mama! era su reclamo angustiado. Su madre intentaba que adquiriera autonomía, que naciera separándose de una vez por todas. Lo conseguía con azotes o haciendo oídos sordos al reclamo de su hijo, que a su vez se esforzaba por ignorar su capacidad de bastarse a sí mismo en muchas situaciones cotidianas. Santi hacía el bebé Creo que una de las más importantes características del trauma es el colapso de la distinción entre la realidad interna y la externa. Los traumas se corresponden muy de cerca con las fantasías inconscientes que uno ha proyectado en el objeto traumatizante. Es como si la proyección de nuestras fantasías en la realidad externa se hubiera apoderado del objeto, de manera que la diferencia entre la proyección y el objeto desaparece. Esto produce una severa confusión entre la realidad interna y la externa. La proyección ya no parece un juego o un experimento, sino algo seriamente mortífero. El resultado es que la creencia en la omnipotencia se refuerza y la captación de la realidad se debilita aún más. No es simplemente la naturaleza del trauma o el contenido de la fantasía lo que es patógeno, sino la cercanía de la correspondencia entre los dos. Un encaje muy estrecho refuerza la confusión entre la realidad externa e interna. Esto disminuye la habilidad para aprender de la experiencia subsiguiente o de los experimentos en el área afectada —uno se aterroriza de volver a repetir algo que se ha convertido en una experiencia de huída— y esto es lo verdaderamente patógeno. (Las cursivas son mías). 32 con sus padres: hablaba con jerga infantiloide y telegráfica, fingía no saber hacer nada por su cuenta, dibujaba garabatos y ni siquiera jugaba. Bion, en Aprendiendo de la experiencia (1963) se pregunta: sin una crisis —dice Bion— aún a la experiencia de la identificación proyectiva con una madre capaz de reverie». (1963) Cuando la madre de Santi habla de su embarazo, del parto y de la evolución de su hijo resulta evidente que estaba muy asustada. Es probable que su capacidad de reverie estuviese disminuida por la reactivación de esas fantasías mortíferas vinculadas al embarazo y al parto y por la distancia entre ella y el bebé impuesta por la incubadora. De Santi, un bebé inmaduro, no se puede esperar que pueda tolerar demasiadas frustraciones. Toda la primera infancia de este niño queda marcada por la enfermedad y el peligro de muerte. Son contenidos que sólo pueden ser expulsados sin que encuentre un buen continente que los transforme y alivie. A quienes correspondía ser continentes de su angustia estaban tan asustados como él. Desde antes de su nacimiento ya se había señalado el rumbo de ese círculo tanático cada vez más empobrecedor que Santi muestra dramáticamente en el juego de los trabajos escolares: un frasco vomitando pegamento que cuando se vacía está enfermo; trocitos rotos de papel adheridos formando una masa informe; una maestra severa y cruel representante de un superyó arcaico y sádico que no posibilita el aprendizaje. En la transferencia yo soy la niña torpe y tonta y él es un adulto maltratador que aparenta enseñar pero que, en realidad, no permite que la niña aprenda. La angustia persecutoria, paranoide, impregna la relación. El peligro de que los roles se inviertan está siempre presente y ha de mantenerme sometida. Cuando abandona los intentos de control omnipotente aparece la conducta evacuativa en toda su descarnada crudeza. La evolución que describo —pasar del control omnipotente a la descarga impulsiva— es necesaria para modificar la constante proyección sobre la realidad exterior de objetos internos rotos y enfermos que son reintroyectados de la misma forma y aumentan la angustia de desintegración psicótica. Si se quedan afuera el resultado no es mejor ya que se transforman en perseguidores externos. El control omnipotente, además, niega la autonomía del objeto e impide percibirlo en su realidad más benigna. Es un tipo de control que fija la distorsión perceptiva. Ha transcurrido mucho tiempo desde que Santi acudía a mi consulta, pero todavía conservo en mis oídos el recuerdo de sus chillidos desesperados. El hecho de que lo contuviera con mis brazos sin enfadarme ni enfermarme le fue ayudando a modificar sus reintroyecciones. No nos hacíamos daño como él temía que sucediera. La realidad fue Cuando la madre quiere al niño, ¿con qué lo hace? Aparte de los canales físicos de comunicación, tengo la impresión de que el amor se expresa a través del reverie. […] que es aquel estado anímico que está abierto a la recepción de cualquier «objeto» del objeto amado y es por lo tanto capaz de recibir las identificaciones proyectivas del lactante, ya sean sentidas [por él] como buenas o como malas. Melanie Klein (1955) acuñó el término identificación proyectiva para describir un mecanismo primitivo caracterizado por la fantasía omnipotente de que aspectos rechazados de la personalidad y de los objetos internos3 son disociados, proyectados y controlados en el objeto en el que se han proyectado. Bion (1963) rescató la función comunicativa de la identificación proyectiva. En la relación madre-hijo, las identificaciones proyectivas de tipo comunicativo informan a la madre con suficiente reverie acerca del estado de su bebé. La madre responde proporcionando un objeto real externo —por ejemplo el pecho— donde evacuar a través de una identificación proyectiva realista, ese objeto interno —hambre = objeto malo en el ejemplo del pecho—. El bebé se deshace del pecho que priva e introyecta un pecho que alimenta. Si esta acción se acompaña de amor, el niño no sólo reintroyecta una experiencia sensorial modificada, placentera, sino también una experiencia emocional modificada. La repetición de estas experiencias crea el sentimiento de esperanza. El reverie materno y la tolerancia a la frustración del bebé constituyen el binomio de cuyas combinaciones surge en un extremo la capacidad de pensar, de tomar conciencia de estados de carencia y ejercer acciones en el mundo externo o interno para modificar ese estado. En el otro extremo encontramos un empleo masivo y omnipotente de mecanismos de identificación proyectiva que empobrecen la personalidad, debido a la constante evacuación, y que son propios del funcionamiento psicótico. Entre las posibles combinatorias estaría un bebé con mucha tolerancia a la frustración que le permitiría sobrevivir con éxito a una mamá con poca capacidad de reverie, o un bebé con muy poca tolerancia a la frustración que «no podría sobrevivir 33 dejando de ser tan persecutoria. En consonancia Santi fue cambiando. Podía jugar solo y atender a sus necesidades básicas sin reclamar a su madre. En la escuela había dejado de molestar a los otros niños, se quedaba en su sitio y hacía caso de su maestra. Pero aunque había repetido el último curso de parvulario, aún no alcanzaba el nivel de aprendizaje del primer curso de primaria. La escuela insistía en que no podía hacerse cargo de él, y en que debía asistir a una escuela especial. La madre de Santi, por indicación mía, comenzó una psicoterapia que interrumpió al poco tiempo de iniciada. El relato de sus penas fue muy pronto sustituido por un llanto incontrolable que pasó a presidir cada una de sus sesiones y no pudo soportar. Creo que lo que tampoco podía soportar era la mejoría del niño. Si él vive, yo muero. Deseaba que su niño se curase, por eso lo traía a terapia y por lo mismo había aceptado mi consejo de tratarse. Paradójicamente, a medida que él crecía y se separaba mentalmente, la depresión materna aumentaba. Se iba muriendo. Llegó a un punto en el que ya no pudo traerlo a sus sesiones. Fue el padre quien me lo explicó y también me comunicó que sus horarios laborales le impedían acompañarle. También a él se le veía desalentado y triste. Acordamos que lo traería durante un mes para poder despedirnos. Por otra parte, la escuela a la que asistía les había encontrado una escuela especial que lo aceptaba como alumno. Se habían resistido a llevarlo a una «escuela de deficientes» porque estaban seguros de que su hijo no lo era. Y tenían razón. Pero también era cierto que en su escuela ya no podían ayudarle. Había transcurrido algo más de un año desde la interrupción del tratamiento cuando volví a saber de Santi. La escuela especial a la que asistía lo había derivado a un centro de salud mental. El profesional que le recibió en ese centro se puso en contacto conmigo para que le trasmitiera mis impresiones y me comunicó que Santi se había convertido en un débil mental profundo. En clínica infantil es frecuente que los padres interrumpan los tratamientos en cuanto hay una remisión de síntomas. Las modificaciones en la personalidad del niño modifican la trama de la red vincular de la familia, que se ve impelida a reajustes a los que no siempre está dispuesta. Las interrupciones también revelan lo poco que los adultos respetamos los vínculos afectivos que los niños establecen con personas ajenas a la familia —e incluso con familiares—. Más aún, he encontrado padres que se muestran sorprendidos y hasta escépticos de que su hijo pueda sentir afecto por su terapeuta. Sorpresa y escepticismo que sugieren la presencia de mecanismos de negación ante la evidencia de que el niño pueda tener una vida privada que ellos desconocen. La percepción del vínculo afectivo con el terapeuta parece estar reservado a los padres que poseen una capacidad de insight espontánea o que hayan experimentado esos sentimientos hacia su propio terapeuta. De acuerdo con mi experiencia, cuanto más grave sea la enfermedad mental que padece el niño, más frecuentes son las interrupciones en cuanto se vislumbra una mejoría. En términos kleinianos, las interrupciones ocurrirían cuando en el niño comienzan a predominar y estabilizarse los fenómenos que caracterizan a la posición depresiva en detrimento de los específicos de la posición esquizoparanoide. En otras palabras, cuando hay un progreso en la capacidad de integrar experiencias, una mayor autonomía del objeto, una disminución de las conductas evacuativas y de las proyecciones masivas e indiscriminadas. Cuando el niño comienza a hablar con voz propia se inicia la ruptura de esa red vincular que los tiene atrapados y envueltos como la tela con que la araña rodea a sus presas. En familias en las que el niño psicótico es un claro depositario de las identificaciones proyectivas patológicas de su entorno familiar —como en el caso de Santi—, todo el grupo debe de ser acogido terapéuticamente, no sólo el niño. Algo muy difícil en la clínica privada ya que los padres suelen resistirse a hablar con alguien que no sea el terapeuta del niño. Por otra parte, también es difícil que la escuela ordinaria pueda hacerse cargo de un niño psicótico. Son indispensables educadores especializados. Lo más sensato, a mi juicio, sería disponer de instituciones pequeñas que cumplieran las funciones de enseñanza y de psicoterapia dentro del horario escolar y en las que sería fácil organizar grupos de padres. El vínculo transferencial de los padres hacia el terapeuta del hijo se extiende a toda la institución. Más que escuelas deberían ser hospitales de día en los que se garantice la escolarización y la atención terapéutica para el niño y su familia. La integración del niño psicótico en la escuela ordinaria sin personal que posea la formación adecuada y la asistencia terapéutica en centros públicos desbordados de pacientes, deja a la familia desamparada y condena al niño a la psicosis de por vida, con el agravante del empobrecimiento intelectual que llegará tarde o 34 Notas temprano. También llegará si la escuela especial abarca todo tipo de patologías —síndrome de Down, debilidad mental de distintos grados, psicóticos, etc.— y su objetivo sea el de crear hábitos y condicionamientos conductuales. Estoy de acuerdo en que el niño psicótico, como cualquier niño, necesita desarrollar unos buenos hábitos de conducta. Pero no es suficiente. También necesita ser creativo. Sus producciones bizarras, las alteraciones del lenguaje oral, sus comportamientos a veces agresivos, otras veces autísticos, son intentos de restituir significado a su mundo, al estilo de los delirios y alucinaciones de los adultos, que ellos a menudo también sufren. Son expresión, además, de ese «colapso de la distinción entre la realidad interna y la externa» que describe Caper (1996) y que les impide aprender de la experiencia. No es correcto amordazarles con condicionamientos o medicación. Lo correcto es escucharles y ayudarles a encontrar el camino que les permita salir del circuito de repeticiones tanáticas. 1. Trabajo leído en una Sesión Clínica realizada en el C.H.M.DOVE el 25 de mayo de 2005. 2. El orden con que la expongo no es el original, lo he modificado para una mejor comprensión. 3. «Interno refiere a una experiencia o fantasía inconsciente de un objeto concreto localizado físicamente en el interior del yo-cuerpo. [Su construcción] depende de la vivencia del objeto externo: son espejos de la realidad pero a la vez modifican la percepción de los objetos internos.» (Hinshelwood, 19). Bibliografía BION, W. R. (1963). Aprendiendo de la experiencia. Buenos Aires: Paidós, 1980. CAPER, R. (1996). «El juego, la experimentación y la creatividad». Libro Anual de Psicoanálisis. Vol. XII, p. 135. CARROL, L. (1872). Through the looking glass. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1963. FREUD, S. (1914). Introducción al narcisismo. Obras Completas (OC). Vol. VI. Madrid: Biblioteca Nueva, 1972. — (1920). Más allá del principio del placer. OC. Vol. VII. GRASSANO, E. (1974). «Defensas en los tests gráficos» en Las técnicas proyectivas y el proceso psicodiagnóstico. Vol.II, cap. VIII. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión. HINSHELWOOD, R. D. (1989). Diccionario del pensamiento kleiniano. Buenos Aires: Amorrortu, 1992. KLEIN, M. (1955). «Sobre la identificación» en Nuevas direcciones en psicoanálisis. p. 331-334. Buenos Aires: Paidós, 1972. Malisa Derendinger Buenos Aires 28-32, Entlo 2ª Barcelona 08036 Tel. 93 430 61 89 malisade@copc.es 35