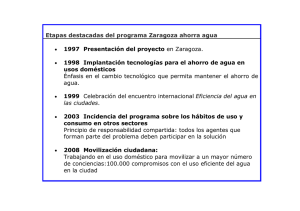

XII Premio - asociación cultural "los sitios de zaragoza"

Anuncio