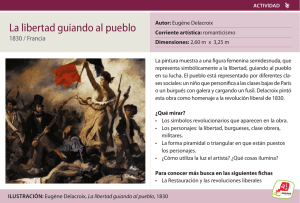

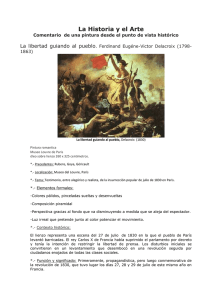

El pintor de la vida moderna

Anuncio