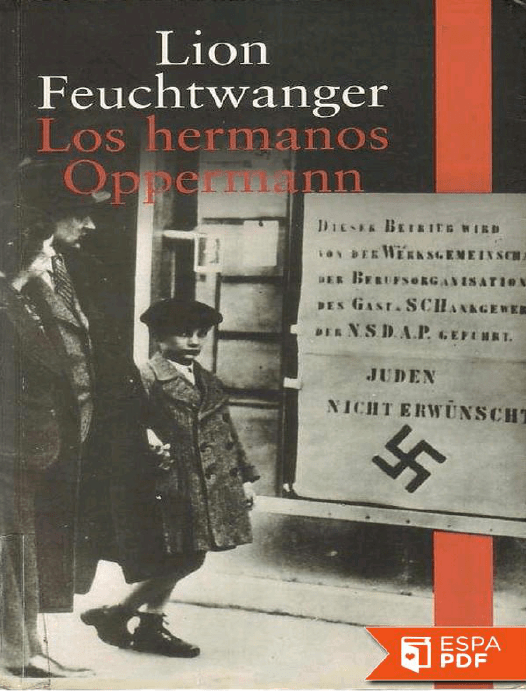

Los hermanos Oppermann

Anuncio