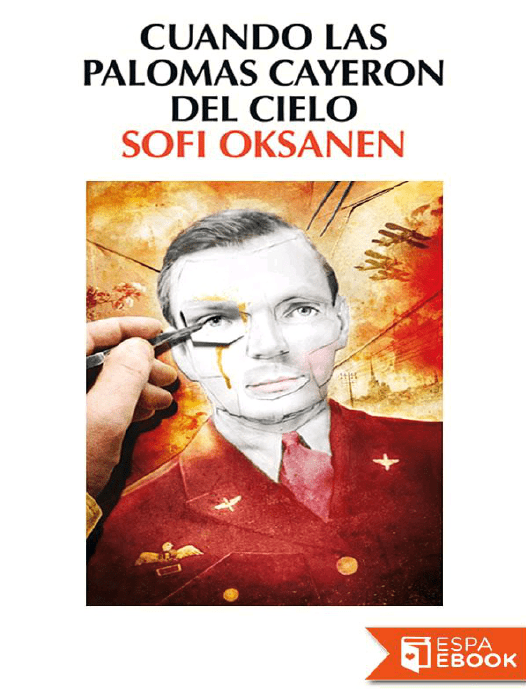

Cuando las palomas cayeron del - Sofi Oksanen

Anuncio