Eugenio Barba - Odin Teatret

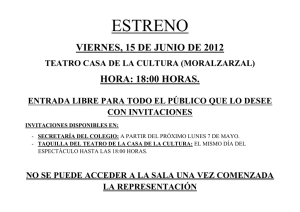

Anuncio

Eugenio Barba ANGELANIMAL Técnicas perdidas para el espectador Discurso de agradecimiento por el título de doctor honoris causa conferido por la Academy of Performing Arts, Hong Kong, el 7 de julio del 2006. ¿De cuántas sensaciones está compuesta la angustia? Para darme coraje, mi razón se complace en individualizarlas y describirlas mientras el camioncito avanza a tumbos y frenadas extenuantes. Las calles son una alfombra llena de agujeros, charcos, un hedor de cloacas abiertas y todo está en tinieblas. La ciudad parece infinita, sin iluminación, sin faroles, sin vitrinas iluminadas y enseñas centellantes. Me dejo ganar por el ansia: inseguridad, ganas de estar en otra parte, reconocer alguna cosa que me tranquilice. Una espesa niebla negra: así es Puerto Príncipe, la capital de Haití, cuando desaparece el sol. Luces tenues permiten imaginar ventanas y manzanas. Entreveo a los transeúntes como sombras amenazadoras, listas para agredirme. Un destello luminoso se asoma desde una choza, un grupo de personas se mueve entre velas y consoladoras lamparitas eléctricas. “Una casa de santos” me informa el taxista, un lugar de veneración de los loa del Vudú. ¿Qué tipo de detalles necesitamos para identificarnos con una situación del pasado? La oscuridad de Puerto Príncipe me deja imaginar sensorialmente qué cosa era un teatro en los tiempos de la Comedia del Arte. Un exceso de luces, como una iglesia o un salón de ricos aristócratas, en un mundo de brumas. El espectador se internaba por calles oscuras, en el polvo, el agua estancada, el fango, el hedor de los excrementos y residuos y el miedo a los carteristas en acecho. Y llegaba a la trémula luminosidad de innumerables velas que amalgamaba a ricos y a pobres, inducía a la fiesta, infundía un placer sensual elemental, arrancándolo del gris de la monotonía y proclamando la ruptura de las normas. Yo también he vivido a veces como espectador situaciones similares: una sensación de bienestar, vitalidad, salud. Olvidaba momentáneamente el terror que me acompañaba: la presencia del cáncer que como una sombra seguía los pasos de una persona amada. Observo en silencio una fotografía que me muestra Stan Lai, el director de Taiwan: la sala colmada del Teatro Nacional de Taipei, más de mil espectadores, todos con la cara protegida por una máscara blanca. Estamos en el 2002, en plena epidemia del SARS, la vida entera de Taipei está paralizada, la gente evita tomar el transporte público, los cines están cerrados y los restaurantes desiertos. Sin embargo, el espectáculo de su Performance Workshop vence el terror al contagio y la gente se mata por asistir a él. ¿Cuál es la fascinación o la urgencia de este espectáculo que induce al espectador a olvidar el instinto de conservación? Es imposible no pensar en la peste endémica y en sus víctimas cotidianas cuando el teatro nació como una actividad comercial. En el Londres isabelino, cuando el número de muertos por la pestilencia superaba los veinticinco por semana, las autoridades cerraban los teatros durante semanas y meses. Las epidemias, junto con los tragasantos, eran los adversarios del teatro. Fue la peste, quien obligó a Shakespeare a cerrar su teatro en 1593 y la que lo empujó a ganarse el pan escribiendo sonetos sobre Venus and Adonis y The Rape of Lucrece dedicados al Duque de Southampton. Una vez, creí verdaderamente haberme convertido en un espectador de un espectáculo del siglo XVII. Estaba entre un público que parecía disfrutar la interminable espera del inicio de la representación. Parloteaban, hablaban a distancia, se buscaban de una parte a otra de la sala. Hombres y mujeres de todas las edades y procedencias sociales, pandillas de jóvenes y familias con niños y criaturas que dormían o lloraban en brazos de las madres o hermanas. Tropas de muchachos competían ofreciendo helados, bebidas, semillitas y maníes, fotografías de los actores y sobre todo de las actrices. Una atmósfera de incansable vociferar. Mientras la música invadía la sala, una media docena de jóvenes rubias, vestidas con ropas ajustadas y ligeras, llenas de reluciente lentejuelas, comenzaron una danza provocativa. (Vienen de la ex-república soviética – me dice la amiga egipcia que me acompaña – han estudiado ballet clásico en Rusia, Ucrania, Bielorrusia, son mantenidas por quien se lo puede permitir.) El ballet, siempre más provocativo, era interrumpido por la entrada de los protagonistas. Seguía una sucesión de escenas cargadas de alusiones a sucesos políticos y de crónica, entremezclados regularmente con el ballet de las rubias en trajes cada vez más titilantes. Eran situaciones de actualidad, presentadas por esbozos, de manera alusiva: sátira y crítica indirecta (un funcionario de la policía que al final era castigado), una buena dosis de nacionalismo (provenimos de los Faraones y retornaremos a su grandeza, declaraba un personaje desde la cima de una pirámide), solidaridad con los hermanos árabes (un actor hacía flamear una bandera palestina entre el arrebato del público), gran final con las bailarinas que se despatarraban entre los héroes. Los actores eran interrumpidos con frecuencia por los comentarios de la sala, un espectador lanzaba una frase, el actor respondía, el diálogo improvisado era tomado e introducido en el espectáculo entre risas y algarabías. Estaba en un teatro popular de El Cairo, lejos de los experimentos artísticos de los grupos de teatro independiente. La Universidad islámica de El Azar vigila todo el país, es la máxima autoridad religiosa que, en el mundo árabe, evalúa las mínimas desviaciones de la ortodoxia y emite su juicio inflexible. Acá la censura de estado tiene un nombre oficial: “protección de los artistas” para evitar que se topen con los rayos teológicos. Entreveo en estas situaciones un componente del ADN del teatro del pasado, hoy irremediablemente perdido. Parece resurgir muy raras veces, cuando un espectáculo nos hace caer el cielo encima. Quisiera poner en evidencia este componente, recrearlo, describirlo objetivamente sin referirme a anécdotas personales. Sé con anticipación que mi descripción parecerá enfática o novelada. Sin embargo, quiero intentarlo. *** En el comienzo era el hambre y el miedo. Aquellos que vendían espectáculos en los primeros cien años del teatro moderno europeo – la época de Shakespeare, de Calderón, Lope de Vega y Marlowe, de Molière y de la Comedia del Arte – corrían literalmente el riesgo de morir de hambre si sus productos no eran lo suficientemente atractivos para atrapar a los espectadores que pagaban. La indigencia estaba al acecho si los actores no suscitaban una adhesión y una dependencia capaz de contrastar el estigma de infamia que las rígidas convenciones de la época, las leyes contra el vagabundear y los clérigos de diferentes sectas cristianas imprimían sobre el comercio de las escenas. Era una época de violencia y recelo, de escasez de recursos e intolerancia. Las autoridades interrogaban a los ciudadanos considerados inmorales, los criados que se habían escapado de sus patrones eran encarcelados, se castigaba públicamente a las mujeres acusadas de infidelidad. La inseguridad material, la incertidumbre por el futuro y la dureza de las relaciones entre amos y siervos estaban impresas en los cuerpos frecuentemente deformados por las enfermedades y en las almas tullidas por los vicios. Nobles y plebeyos eran diezmados por las pestilencias y las guerras, vivían aterrados por el pecado y las amenazas de la justicia celeste. El peso de la vida los arrojaba contra la tierra como una fuerza de gravedad. Sólo sus sueños permanecían en alto. Hambre, miedo – y fe, la razón que va más allá de la pura sobrevivencia. Las creencias daban consuelo e infundían terror. Se defendían con armas y eran acogedoras, respondían al ultraje con la tortura que para la víctima representaba la gloria del martirio. Las guerras eran encubiertas por la religión. Las intestinas, entre cristianos y sus intransigentes extremistas, reproducían en Europa el enfrentamiento que en la geografía planetaria se llevaba a cabo entre el cristianismo, 2 islamismo y paganismo. En la interioridad de cada individuo, una guerra equivalente oponía la esperanza de la salvación al terror de la condena. El teatro era la celebración de la turbación y de la excitación. Los actores hablaban al animal y al ángel dentro de los espectadores, aguijoneaban esa parte del sistema reptil del cerebro en donde anidan las pulsiones elementales del hambre, del miedo, de la sensualidad y de la fe. Quien hacía un teatro que se vendía sacaba el jugo al escalofrío del espanto entremezclado con el bramido del goce transgresivo , alternando escenas de comicidad y horror, de exaltación religiosa y amor prohibido, vulgaridad y honor, traición y locura, apariciones infernales y epifanías del Más Allá. Los escenarios estaban llenos de escotillones y sus cielos ficticios de maquinarias. Desde abajo salían los demonios, los muertos, los fantasmas; desde lo alto descendían los ángeles y los dioses. Se precipitaban los condenados, volaban lejos los salvados. La dimensión vertical, que en escena se volvía atracción, se encarnaba en la experiencia cotidiana: plegaria y blasfemia, la rígida ortodoxia de la fe y la saña de la herejía. Simulación y disimulo estaban en igual medida en las crónicas y en los teatros: maquiavelismos, amores culpables y asesinatos, hebreos en vestiduras de cristianos, herejes escondidos en el conformismo, viciosos píos, heroica y santa fidelidad. La ascensión y la caída de reyes y reinas sorprendían y espantaban la fantasía de la gente simple, sea en el teatro de la historia como en las historias de los teatros. Las hogueras y las ejecuciones de las brujas, eran espectáculos. El teatro, en su mayor parte, recreaba las pasiones y los impulsos instintivos de los espectadores hurgando deseos reprimidos, ilusiones, ansias y supersticiones. De aquellos tiempos y de aquellos teatros lejanos quedan encalladas en nuestras playas algunas ruinas imponentes. Tres figuras de personas, sobre todo, capaces de viajar en el tiempo: el príncipe Hamlet, el aristocrático Don Juan y el Doctor Fausto. Y Arlequín, que es solamente una máscara. Visitamos éstas y muchas otras ruinas compungidos y admirados. Las volvemos a poner en pie sobre nuestros escenarios. Les restituimos el don de la palabra y de las acciones. Historiadores, artistas o científicos dedican una larga parte de su vida y de sus sueños. Sondean estas ruinas, las viviseccionan, las interpretan, las actualizan sacándolas de su paisaje original o se alejan ellos mismos de sus propios paisajes tratando de penetrar en sus pasados. Pero frente a ellas, los nervios del animal y el fervor del ángel no se tensan más por la alarma o el placer. El alma del espectador no vuela ni se abate. Angelanimal duerme. Angelanimal es el nombre de un espectador. O mejor: mi modo de nombrar una faceta del complejo conjunto de reacciones intelectuales, emotivas, críticas, racionales e instintivas que componen el singular colectivo llamado “espectador”. Es el nombre que doy al animal que se esconde en lo profundo de mi cerebro, y al ángel indisoluble que como una sombra se cierne en los espacios vacíos sobre o debajo de él. Los hombres de ciencia le atribuyeron tal vez una morada precisa, en el macrocosmos de nuestro cerebro, entre el sistema reptil y el límbico. No soy, sin embargo, un hombre de ciencia, soy un artesano, y Angelanimal me interesa en cuanto artesano. Su nombre podrá parecer extraño, pero nos basta poco para reconocerlo en su simplicidad. Se pone en acción a pesar nuestro, por ejemplo, cuando nos asomamos al vacío en un emplazamiento seguro, pero de gran altura. Se nos hace como un nudo en nuestra panza: no pensamientos sino nervios. No consciencia, sino instinto. Contemporáneamente, alas de cuervos negros sacuden la cabeza, sueños relámpagos que no reconocemos como nuestros, fantasías de suicidio, ansias irracionales y terrificantes impulsos: bastaría un pequeño salto, una corta interminable apnea, y ya no existiríamos más. Son instantes fugitivos, en general no les permitimos aflorar a la consciencia. Pero nuestro Angelanimal, en esos instantes, se ha despertado. En el teatro, casi nunca. Lo llamamos “estados de ánimo”. Podríamos incluso decir “estados de cuerpo”. Tales estados primordiales de alma-y-cuerpo son esenciales para dar al teatro la experiencia de una experiencia. Sin ellos, el espectáculo permanece para mí como un bordado de inteligencia descarnada. Estos estados primordiales no constituyen los más altos valores del teatro, son el 3 terreno en donde estos crecen y del cual se distinguen. Si Angelanimal no se despierta, el espectáculo más refinado me da la impresión de ser un niño bello e inteligente con pies de arena. Puede incluso suceder que los espectadores, en sus apreciaciones y en sus recuerdos, puedan descuidar estos estados primordiales de alma-cuerpo. Pero como artesano no quiero ignorarlos, cuando pienso no sólo en la densidad estética y en la finalidad cultural de mi trabajo, sino incluso en la base de mi naturaleza orgánica. Risa, erotismo, susto han sido durante siglos los ingredientes básicos de los espectáculos teatrales, de los groseros y ordinarios, pero incluso de los pocos espiritualmente sutiles. Hoy parece que el teatro puede prescindir de los ingredientes elementales, como un cuerpo idealizado privado de sus partes pudendas. Como un cuerpo censurado por la inteligencia o por la inteligentsia. Parece que la tarea de despertar a Angelanimal, nuestra sombra celeste y nuestra sombra de cuatro patas, haya sido relegada a otros espectáculos. El teatro se ha purificado. Se ha transformado en un nicho desinfectado, inteligente y culto, incluso cuando muestra cuerpos desnudos y coitos simulados. Me pregunto: ¿por qué el teatro ahora sólo es inteligente? ¿Por qué sólo culto? ¿Un cerebro hecho sólo de córtex es aún un cerebro o pura monstruosidad? Las dos sombras son alas. No son muy presentables ni decorosas: tienen que ver con el animal. Sin embargo, si bien poco presentables y decorosas, no debería olvidarse que son alas. Meyerhold me lo indicó cuando afirmaba que el actor es un pájaro que con un ala roza el cielo y con la otra la tierra. Tengo la tarea de hallar en mi trabajo lo que quería decir, e individualizar las palabras mías que sean capaces de decirme lo que él indicaba con sus palabras. Para mí, la artesanía del director hunde sus raíces en el deseo de dar un sistema nervioso y un cuerpo-en-vida a lo invisible. Pero una de las funciones de esta artesanía consiste también en la capacidad de hallar las diferentes naturalezas del espectador, en el saber hacerlas dialogar, defendiéndolas incluso cuando parecen de bajo rango, garantizando su autonomía y su dignidad. Es fácil reaccionar contra un espectáculo que privilegia la vulgaridad. Más difícil es aún darse cuenta de que un espectáculo que se dirige solamente a las altas esferas de la inteligencia y del placer intelectual es igualmente inerte. Decimos “espectador” y pensamos en una personalidad unitaria. No es así, el espectador es siempre plural. Cuando pienso en mí mismo como espectador debo reconocer la presencia simultánea de muchas voces que hablan al unísono, algunas prepotentes, otras acalladas, sepultadas bajo los preconceptos culturales que me definen. Son las más groseras, pero incluso ellas tienen una sabiduría propia. Un espectáculo habla a la fantasía y a la inteligencia. De ahí su valor. Es verdad y no es verdad. Debería hablar también a la estupidez, al estupor infantil, a la sensualidad básica que cautiva el instinto así como al impulso básico de hundir un ala en el cielo, mientras la otra, con sus plumas, diseña innobles grafitis en la tierra desnuda. Es como si para cada uno de mis espectáculos existieran idealmente cuatro espectadores. Y tratando de distinguirlos lo he puesto por escrito. Son cuatro personificaciones de distintas tendencias de los sentidos y de la consciencia: 1) el niño que ve las acciones literalmente, y no se deja seducir por las abstracciones, significados recónditos, metáforas e innovaciones interpretativas. Si Hamlet recita “ser o no ser”, el niño – atento a la literalidad de las acciones y no a la literatura – ve un hombre que habla solo, por largo tiempo sin hacer nada interesante; 2) el espectador que comprende que no comprende, que no comparte ni nuestra lengua ni nuestros códigos, pero que sin saberlo danza, se ha contagiado de la organicidad de las acciones del actor, de su presencia escénica, o sea, del nivel pre-expresivo del espectáculo. Incluso si no sabe de qué historia se trata, se da cuenta cuando el trabajo 4 “está bien hecho”, cuidado en sus detalles, e intuye que quiere decir algo, incluso si no comprende qué cosa dice; 3) el espectador alter ego del director-dramaturgo y de cada uno de los actores: capaz de reconocer en cada detalle un fragmento de historia revivida y minuciosamente informado de todos los contenidos del espectáculo, del significado y de las asociaciones suscitadas por las palabras. Regresando cada noche, ve el mismo espectáculo como si fuera uno nuevo, como si las acciones conocidas le fueran desconocidas, cargadas de preguntas imprevistas y enigmas inesperados; 4) y un cuarto espectador, mudo, invisible y omnisciente, que ríe consigo mismo del velo de Maya del espectáculo. Observa lo que ningún ojo puede ver: lo que el actor hace con la mano izquierda cuando el espectador ve sólo la derecha. Es el espectador que juzga el empeño escondido en los pliegues del espectáculo que no deben ser vistos. Penetra los secretos, como si cada cosa y cada cuerpo fuesen un límpido vidrio. Podría agregar otros espectadores: el espectador ciego, al cual debería hacerle ver el espectáculo todo a través de las orejas. O el espectador sordo que debe poder oir con los ojos. O uno de los así llamados “salvajes” de la tribu descubierta hace unos cincuenta años en Nueva Guinea. Si asistiera a un espectáculo mío, tendría que estar convencido de que lo que ve corresponde a las acciones que también él mismo lleva a cabo con su gente, cuando se juntan en una de esas ceremonias incrustadas en un tiempo y un espacio no-cotidiano. Todos estos espectadores pueblan mi fantasía artesanal, la guían y la vigilan. Pero Angelanimal es diferente. Me obligaron a pensar en él las tres figuras antiguas y sin embargo aún familiares a nuestros teatros: Hamlet, Fausto y Don Juan. En los últimos años, las casualidades nunca casuales de la profesión me han llevado a confrontarme con ellos. Siempre los había evitado. Ahora se vengan y sonríen. Pero no me dicen nada. Hubo un tiempo en donde Angelanimal se despertaba delante de sus vicisitudes, cuando veía, entre las vastas sombras de las tumbas, un monumento fúnebre asentir, hablar y aceptar una invitación a una cena sobre el pozo del infierno. O cuando sobre los muros de un castillo, frente a un cielo gélido, imaginaba que un fantasma surgía de las aguas del mar, un alma sin paz, muerta sin el tiempo de arrepentirse y recibir la absolución por sus pecados. O cuando contemplaba el modo en que un sabio anciano, una vez cerrados sus innumerables libros, se punzaba las venas de las muñecas para hacer brotar alguna gota de sangre en la cual mojar la pluma y firmar el contrato para vender el alma a un joven diablo cortés y ladino. El infierno, la estatua que camina, el demonio y el fantasma que acompañan a Hamlet, Fausto y a Don Juan, sacuden nuestro intelecto y se prestan a miles de interpretaciones inteligentes y a fantasiosas actualizaciones. La modernidad ha dejado intacta su grandeza. La ha sólo castrado. Ya no asustan más. Hablo del miedo primordial, ininteligente, que choca contra una oscuridad que no se deja abatir. No aterroriza más al animal que se esconde en el fondo de mi cerebro, ni al ángel que como una sombra se cierne en los espacios vacíos sobre o debajo de él. Hubo un tiempo en el cual las nociones de pecado, de juicio post mortem, de penas del infierno, de almas sin paz despertaban a Angelanimal y dejaban que se agitara en el fondo del corazón o del estómago de los espectadores, suscitando la trepidación ante el peligro, el ultraje y la blasfemia. Hoy ninguno cree físicamente en todo esto, ni siquiera aquellos que espiritualmente lo creen. No es un problema ideológico, filosófico o de antropología cultural. Para mí es un problema artesanal. Imagino que Jean Genet pensaba en estos elementos primordiales del artesanado cuando dice, con palabras que resumo: comenzad a construir los teatros en vuestros cementerios. Pensad 5 qué cosa sería salir de una representación nocturna de Don Giovanni de Mozart, entre las lamparillas y el silencio de las tumbas. Hubo un tiempo en donde Don Juan suscitaba risa y repugnancia, excitaba fantasías perversas e infundía temor cuando un hombre de piedra lo empujaba en el abismo reduciéndolo después de tanta ansia de goce a un grumo de mugriento e interminable dolor. El Hombre de Piedra podía ser una estatua ordinaria o un actor recubierto de albayalde, pero en esta imagen parecía implosionar el poder justo y omnisciente de la entera cúpula del Cielo. Falso fuego, falsos truenos, falsa desesperación. Pero Angelanimal reconocía lo que insinuaba ese cúmulo de ficciones. Algo se retorcía en los nervios. Un ala negra turbaba la seguridad de los pensamientos. Hoy aquellas ficciones se han vuelto formas estéticas preciosas e interpretaciones conceptuales admirables. No creo en el misterio de la estatua y ni siquiera en el diablo. El infierno está en el mundo que conozco, no en el Más Allá. No es en absoluto un misterio, es historia. Los fantasmas no me dan miedo, hablo con frecuencia sobre ellos y son útiles herramientas metafóricas. Me gusta imaginarlos y no temo encontrarlos en mi ruta. Yo no creo en ellos y sé que tampoco creen mis espectadores. Somos demasiado razonables como para dejarnos asustar por estas ruinas suntuosas del pasado. El teatro de nuestro tiempo se ha vuelto tan inteligente y culto como para impedir que Angelanimal se despierte. Pero si hago teatro es para saciarlo también a él, a Angelanimal, y dejar paso libre al Desorden, a la irrupción de una energía trastornante en el ordenado banquete cultural. Tal vez, si por algún breve instante, todo el espectáculo se rajara, perdiera el equilibrio, los estribos y la lucidez, entonces Angelanimal encontraría el espacio para alzarse sobre las patas y desentumecerse las alas. No hago teatro para provocar a los espectadores. Yo deseo ser provocado por mí propio trabajo, como el carpintero Yepeto, el padre de Pinocho, que siente que la madera le responde y se siente escudriñado por ojos que él mismo ha tallado. Durante años me he confrontado con historias y figuras que me formulaban preguntas para mí esenciales y para las cuales no tenía respuestas. Podía sólo adentrarme en ellas, tratando de abrirme una senda. Desde hace un tiempo me enfrento con monumentos clásicos que admiro pero que no me amenazan. Les formulo obsesivamente la pregunta infantil, para mí sustancial, que me ha acompañado a lo largo de toda mi experiencia teatral: ¿qué cosa me quieren decir? No quieren decirme realmente nada. Son sólo bellas e inteligentes interpretaciones. Ninguna otra cosa. Me pregunto si Hamlet, Don Juan, y Fausto que se yerguen continuamente en mi camino profesional, tantas veces encontrados y otras muchas evitados, no sean sólo poderosas ruinas literarias del teatro difunto, invulnerable e incapaz de herir. O si son tal vez la encarnación de la conquista de lo inútil que es el teatro. Luego su monumentalidad ya establecida comienza a sugerirme un derrumbe. Sé que tengo que construir con paciencia arquitecturas, convenciones y muros esperando la irrupción del Desorden, de una fuerza imprevista que con una oportuna sacudida las hará derrumbarse torciendo por algún momento las historias vistas y previstas durante mucho tiempo, transformando la geografía en la cual los espectadores y yo sabemos orientarnos. Lo que se derrumba no formula preguntas. Somos nosotros los que las formulamos acerca de nosotros mismos, arrojados a nuestro estupefacto pavor. Angelanimal calla. Está en espera del Desorden. Traducción del italiano Ana Z. Woolf 6