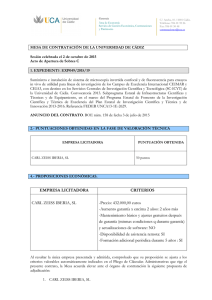

Expediente 64

Anuncio