EDT_RHE131_ - Heraldos del Evangelio

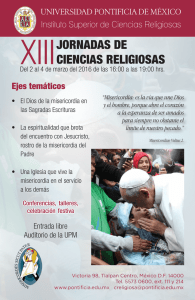

Anuncio

Editorial MISERICORDIA INFINITA Realmente, no hay solución. Todos los recursos han sido probados, y el resultado continúa siendo un desastre, desanimando a los que todavía mantenían restos de esperanza. Pero ¿de quién hablamos? ¿Cuál es la situación? La respuesta es sencilla: se trata de la humanidad. Analizando la Historia con objetividad, la vemos como una larga serie de desatinos y fracasos, a la manera de una carretera en mal estado, cuajada de obstáculos y catástrofes, cada una más terrible y asustadora que la anterior. Desolados, comprobamos que la culpa de tales desgracias recae sobre los propios pasajeros, porque fueron acumulando a lo largo del recorrido los destrozos de su impericia, descuido o maldad, para que sirvan de tropiezo a los próximos infelices que, a su vez, sobrepasan a los antecesores en este campeonato de horror. En cambio, ¡qué inmensa profusión de cariño! Con solicitud incansable el Creador ha ido acompañando al género humano en todas las épocas y, sobre todo, alcanzada la “plenitud de los tiempos” (Ga 4, 4), le ofreció los méritos incalculables de la Redención obrada por el Hijo de Dios. Pero el desdén, la ingratitud y la rebelión parece que son las únicas respuestas a esa abundancia ilimitada, a ese derroche ininterrumpido de amor. Llegamos así al siglo XXI —tan joven y ya tan desvariado—, nacido en el mismo abismo donde el siglo XX dio su último suspiro. La tierra no es más que una guarida de fieras, una selva de odios y un mercado de locuras. Viendo esas cosas, pensamos: de hecho esto no tiene arreglo. Sin embargo, el que pensara así cometería una grave omisión. En efecto, si razonamos con criterios exclusivamente humanos concluiremos que la situación es irremediable y el desastre definitivo. No obstante, nos faltarán datos de valor primordial, cuya amplitud únicamente la fe logra desvelar. Recordemos que la bondad de Dios, atributo del cual no se puede separar nunca, no es sólo inconmensurable, sino infinita. Ahora bien, en la manifestación de tal misericordia, la segunda Persona de la Santísima Trinidad actuó como alguien que, deseando rebasarse a sí mismo, sale del ámbito de su familia —donde goza de las excelencias de una convivencia toda ella de refinada distinción e inefable dulzura— y se lanza a la búsqueda de los infelices y abandonados, para ser uno con ellos y de ese modo elevarlos a la sublimidad de su noble linaje. “Siendo de condición divina” decidió hacerse “semejante a los hombres” (cf. Flp 2, 6-7) e hizo que éstos fueran “semejantes a Dios” (cf. 1 Jn 3, 2). Entonces Dios miró hacia la humanidad y encontró rasgos de su misma “familia”. Así pues, ¿será Él quien ponga límites a esa misericordia demasiadamente grande? ¡No! Aunque el mundo cayese en el abismo más terrible de los que hasta ahora han sobrevenido, todo tendrá solución. Y, en la ufanía de verdaderos familiares del Verbo Encarnado, ante Él hacemos nuestra proclamación de confianza: “¡Oh Sagrado Corazón de Jesús, lleno de amor y bondad! Si el mundo actual se halla sumergido en tales profundidades, ¿qué sorpresa nos prepara tu clemencia? ¡Apresuraos en intervenir, Señor! Y, por medio de tu Madre Santísima, haz de este extremo de miseria un mero pretexto para la manifestación de nuevas maravillas, en las infinitas alturas de tu misericordia”.