La joven viuda no se podía creer que su marido tuviese algo tan

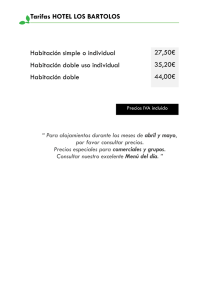

Anuncio

La joven viuda no se podía creer que su marido tuviese algo tan valioso como para guardarlo en la cámara acorazada de un banco. Aunque poco antes del amanecer, menos de siete horas después de que hubiese muerto su marido, la llave de una caja de seguridad había decidido hacer acto de presencia. Encontró la llave en un pequeño sobre amarillo que había debajo de la cómoda de la habitación y que, al parecer, se había caído de su escondite. El sobre estaba descolorido y parecía frágil a causa del paso del tiempo, pero curiosamente no tenía polvo. La cinta adhesiva que lo había mantenido en su lugar se rompió al tocarla. La llave estaba hecha de latón laminado y no tenía nada escrito, a excepción del número «52» en la cabeza. Una nota a lápiz en el sobre, escrita con una letra que no era la de su marido, identificaba el banco en el que estaba la caja. Al mirar más detenidamente la parte inferior de la cómoda vio un saliente oculto del que debió salirse el sobre después de pasarse años oculto. Se preguntaba por qué la cinta adhesiva había decidido soltarse justo aquella mañana. Nicole sabía que no era casualidad. Su madre le había enseñado que nada ocurría por casualidad, que todos los acontecimientos naturales estaban previamente determinados por una mano invisible y que, una vez en marcha, nada podía alterar el curso del destino. Aquellas primeras creencias en la predestinación se habían visto reforzadas por un médium ucraniano al que visitaba de vez en cuando en Brooklyn. Pero su madre estaba muerta y enterrada en un cementerio desconocido, el médium se había negado a hacerle más lecturas (lo cual resultaba inquietante) y la joven viuda tenía el corazón roto y no tenía a nadie con quien discutir el significado de su descubrimiento. Cuanto más intentaba razonar, más confusa se sentía. Si el destino pretendía que poseyese cualquiera que fuese la riqueza oculta que estuviese en la caja de seguridad, entonces, ¿sería también ese destino el que planeaba desde hacía tiempo la muerte de su marido? Y antes de eso, ¿las circunstancias aún sin explicar de su breve matrimonio? E incluso antes de eso, ¿la sombría procesión de hombres que habían tomado el control de su destino? Si la vida estaba a merced de los caprichos del destino, como creía su madre, ¿cuánto tendría que retroceder en el tiempo para encontrar el principio de la secuencia de acontecimientos que la habían traído a aquella pequeña habitación en aquella extraña y pequeña ciudad de Pensilvania? ¿Y qué terrible destino la aguardaba todavía? Nunca olvidaría las caras de los hombres que habían venido a su habitación la noche anterior. No conocía a aquellos hombres que rodeaban la cama en la que ella y su marido habían hecho el amor, pero nunca olvidaría sus rostros. Los recordaba hablando en voz baja, tanto que no podía entender lo que decían. Todos los intentos de reanimación habían sido en vano y estaban preparando el cuerpo de Paul para llevárselo. Cuando terminaron, uno de ellos cubrió su cuerpo desnudo con una sábana arrugada. Otro abrió la ventana para que se fuese el embarazoso olor a actividad sexual que había en la habitación. Eran burócratas de la muerte realizando los tristes rituales de sus profesiones. Nicole observaba desde la puerta, lo más alejada posible del cuerpo de Paul. Quería chillar, rogarles que entendiesen su dolor, pero su garganta no emitía sonido alguno. La inmensidad de lo que había ocurrido en aquella habitación había abrumado momentáneamente la capacidad de su mente para soportar aquello. Se sentía paralizada, abandonada por cualquier emoción. Sus ojos no querían enfocar. Sus oídos apenas oían lo que estaba ocurriendo en la habitación. El joven agente de policía, que había sido el primero en llegar, se separó de los demás para hacer una llamada con un pequeño móvil plegable. El último en acudir, al que llamaron forense, permanecía a los pies de la cama abriendo lentamente una lámina de chicle mientras escuchaba a un paramédicodescribir las circunstancias de la muerte de Paul Danilovitch. El otro estaba guardando el equipo médico de emergencia, que al final había resultado inútil. El forense escuchaba pacientemente mientras doblaba con cuidado la lámina de chicle a la mitad antes de metérsela en la boca. Cuando el paramédico terminó su relato, el forense levantó la sábana y se inclinó para examinar el cuerpo más de cerca. Cuando decidió que la explicación del paramédico se adecuaba al estado del cuerpo, volvió a dejar la sábana en su sitio y se dio la vuelta. El paramédico rozó a Nicole cuando salió a llamar a los dos auxiliares de la morgue que estaban abajo. Utilizando su maletín como mesa, el forense rellenó algunos formularios impresos. Arrancó una copia para los paramédicos y otra para los auxiliares de la morgue. Cuando hubo terminado con el papeleo, se acercó a Nicole para hablar con ella. Cruzó la habitación tieso, arrastrando un pesado aparato de acero que recubría su pierna derecha. La parte inferior del aparato atravesaba la parte inferior del talón y subía por el interior de la pernera del pantalón hasta la cadera, donde la junta superior del aparato había formado un punto brillante en la tela azul oscura debido al desgaste. -¿Es usted la esposa? -preguntó. Le dedicó lo que ella supuso que era su sonrisa oficial. Era un hombre rollizo de mediana edad, de piel pálida, salvo por unas mejillas coloradas por la hipertensión y las varices de la nariz. Su despoblada cabellera estaba recién teñida de negro y llevaba las patillas cortadas con cuchilla. Olía a polvos de talco y a tónico capilar floral. Una fina y brillante capa de sudor le cubría la frente, reflejo del calor que hacía en la habitación, demasiado para su traje azul de tres piezas. Mascaba el chicle con su boca hinchada mientras esperaba una respuesta. Al ver que Nicole no contestaba, la apartó de la puerta y la llevó al pasillo, al rellano de las escaleras, donde el aire estaba un poco más fresco. El aparato de metal crujía cuando caminaba. -Me llamo Thomas O'Malley -explicó con voz amable-. Soy el médico forense del condado de Lackawanna. Siento lo de su marido, pero espero que entienda que tengo que hacerle algunas preguntas. Nicole se apoyó en la pared y apartó la cara. Se ajustó la suave bata de seda. Debajo no llevaba nada. -¿Hubo alguna señal de advertencia? -preguntó O'Malley-. ¿Notó algo raro? Ella sacudió la cabeza sin mirarlo, pero sintió que observaba su figura, como hacían siempre los hombres. Nicole era una mujer de veintidós años que a veces veía su belleza como una maldición impuesta por un Dios decidido a hacerla sufrir. Su carne había madurado a una edad temprana, demasiado pronto para que pudiese comprender las peligrosas pasiones que las primeras protuberancias de una chiquilla inocente podían despertar en los hombres. La pérdida de la inocencia, cuando llegó, fue tan brutal como mal recibida. Sus ojos no mostraban indicios de todo lo que había soportado desde entonces. Pero aquellos ojos de aspecto inocente estudiaban con cautela a todos los hombres que se le acercaban. Y aquellos labios voluptuosos, a menudo tratados con brutalidad, raras veces sonreían. -¿Tomaba su marido alguna medicación? -preguntó O'Malley-. ¿O ha ido al médico por alguna razón? -No. -¿Estaba tomando Viagra? Nicole dijo que no moviendo lentamente la cabeza. -No quiero entrar en temas íntimos -explicó O'Malley-, pero un hombre de su edad. -Mi marido era mucho mayor que yo -dijo con voz monótona-, pero nunca tuvimos ese tipo de problemas. -¿Tomaba medicinas de hierbas o suplementos nutricionales? -Creo que sí. Sí. Estaba tomando una especie de suplemento. Decían que le ayudaría a prevenir el alzhéimer. -Después de hacer una pausa añadió-: Su padre tenía alzhéimer y le preocupaba poder tenerlo también. -La mayoría de los suplementos no funcionan -dijo O'Malley-. Algunos pueden ser incluso peligrosos. ¿Dónde los compraba? -Un amigo suyo le dio un bote en Las Vegas, justo después de casarnos. -Revisaré el botiquín -dijo O'Malley-. ¿Recuerda si su marido dijo algo al final? ¿Alguna última palabra? Nicole cerró los ojos intentando recordar aquellos terribles momentos finales. -No -murmuró por fin. -¿Había algo que le preocupase? ¿Algún problema en especial, tensión, estrés? -No que yo sepa. O'Malley parecía estar evitando el tema, como si estuviese intentando sacar información sin ir directo al grano y preguntarle qué había ocurrido exactamente durante esos últimos y sudorosos momentos en la cama. ¿Entendería la historia enrevesada que llevó a la muerte a un hombre cuyo único delito había sido enamorarse de ella? ¿Comprendería alguien por qué maldecía los hechizos físicos que provocaban tanta sed en los ojos de los hombres? Porque sabía que, en última instancia, eso fue lo que había matado a Paul. Un hombre solitario y más mayor había rescatado a una encantadora joven de la pesadilla en la que se había convertido su vida para caer víctima de las pasiones eróticas que su cuerpo despertaba en él. Las mismas cosas que le habían atraído de ella habían acabado con él. -¿Tiene la sensación de que pudiese estar ocultándole algo? -preguntó O'Malley. Nicole abrió los ojos de repente. Qué pregunta tan extraña. -¿A qué se refiere? -preguntó. De repente sospechaba de este hombre que estaba tan cerca de ella. Demasiado cerca, pensó. Podía oler el dulzor del chicle en su aliento, ver las marcas delgadas y oscuras en sus rubicundas mejillas irlandesas. -A veces los hombres tienen problemas -dijo rápidamente O'Malley-, cosas con las que no quieren preocupar a sus esposas. Lo mantienen en secreto. Se lo guardan dentro. Eso no es sano. -Paul no era así -respondió ella-. No me ocultaba ningún secreto. Paul Danilovitch no era un hombre sofisticado, no como la mayoría de los hombres a los que había conocido. Tampoco era guapo. Pero estaba emocionado por tener a Nicole como esposa y a veces lo veía mirándola con ojos de cordero degollado, como si no se creyese que ella le perteneciese. Hasta que la muerte nos separe, pensó ella. Miró a través de la puerta por encima del hombro de O'Malley y vio a los auxiliares de la morgue levantando el cuerpo sin vida de Paul de la cama. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Se mordió el labio inferior para evitar que le temblase la mandíbula. Sabía lo que estaban pensando los de la morgue por su manera de mirarla, como unos chiquillos que esperan ver de repente un trozo de pecho o de muslo. Probablemente se preguntaban qué trucos sexuales debería estar practicando con su marido en aquella cama. Por su edad, el hombre podría ser su padre y había muerto entre sus piernas solo cuatro semanas después de la boda. Podía imaginarse las imágenes pornográficas que se les estaban pasando por la cabeza. Al diablo con ellos, pensó. -Probablemente fue el corazón -dijo O'Malley, pasando a una técnica más compasiva-. Intentaré ser lo más discreto posible. No es necesario que toda la ciudad conozca los detalles. -Se lo agradecería -dijo Nicole. Pero sabía que no había forma de evitar que se supiesen los detalles. No en el enclave étnico restringido de Middle Valley, donde una historia como esta sería alegremente transmitida de boca en boca y exagerada cada vez que se contase. Aunque, como ocurre en la mayoría de las ciudades estadounidenses, en Middle Valley estaban representadas varias nacionalidades y el alma de esta pequeña ciudad, situada en las montañas del noreste de Pensilvania, era claramente rusa. Su mayor crecimiento de población se produjo cuando la gran oleada de rusos blancos aterrorizados huyó de la revolución de 1917. (...)