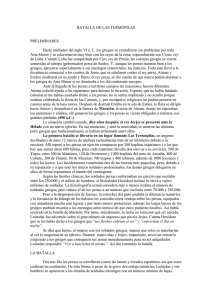

Mundos en guerra

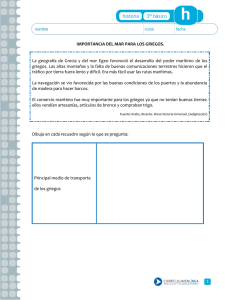

Anuncio