Pulse aquí si desea descargar la publicación

Anuncio

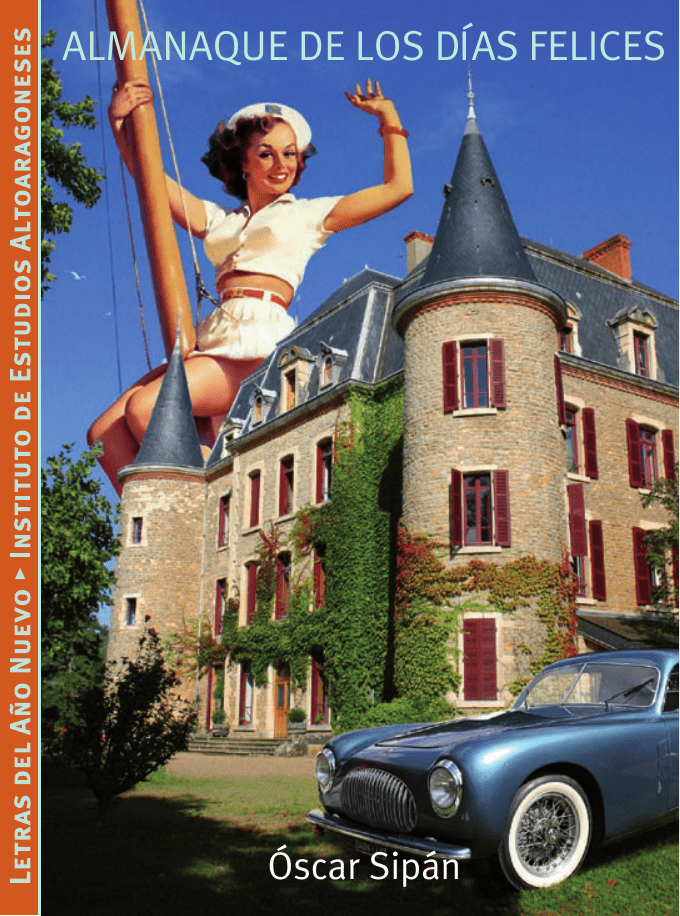

ALMANAQUE DE LOS DÍAS FELICES Óscar Sipán ALMANAQUE DE LOS DÍAS FELICES Óscar Sipán Letras del Año Nuevo Huesca 2009 ALMANAQUE DE LOS DÍAS FELICES Edita: © Instituto de Estudios Altoaragoneses © Diputación de Huesca Autor: © Óscar Sipán Colección: Letras del Año Nuevo, 4 Director de la colección: José Ángel Sánchez Ibáñez Diseño de la colección: Rallo + Strader Coordinación editorial: Teresa Sas Bernad Fotografía-Collage de cubierta e ilustraciones: Strader Maquetación: Estudio Camaleón Instituto de Estudios Altoaragoneses Parque, 10 • E-22002 Huesca • www.iea.es Imprime: Gráficas Alós D.L.: Hu. 386/2009 ISBN: 978-84-8127-215-4 Printed in Spain ALMANAQUE DE LOS DÍAS FELICES Las improvisaciones son mejores cuando se las prepara. William Shakespeare Mujeres que eligen un alma sobre la que doler. Carlos Castán En cada vestido aumentaba prodigiosamente las medidas del busto. Se llamaba Ivonne Besteiro y había nacido para esclavizar a los hombres y matar a disgustos a la familia. Como hija única de nuevos ricos, todavía llevaba la selva adherida a la piel. Era supersticiosa, impúdica y maleducada, con esa vulgaridad de las diosas paganas, y tenía unos dedos largos que erotizaban los objetos y que solo podías imaginar desanudando el cinturón de un albornoz. La sonrisa dejaba entrever unos dientes de encías húmedas y una lengua púrpura. Los ojos, castaños y felinos, brillaban ebrios de juventud. Las rodillas, despellejadas y llenas de cardenales hacía pocos meses, llevaban ahora medias de seda francesa. La niñez se diluía en 9 la carnalidad y en la exuberancia, en ese tránsito de mujer que pasaba de invisible a inalcanzable en un verano. Y me eligió a mí, a un simple sastre, para doler. El traje estará para la fecha prevista, pero necesitaré hacer dos pruebas más, le dije al señor Keuner acompañándole a la puerta. Se casaba en dos semanas. Si el enamoramiento es una campaña publicitaria efímera, el traje de bodas representa la forma de probar que se ha vivido. A un novio como el señor Keuner, uno de esos comerciantes judíos que viven a la sombra de un despótico padre, se le viste para el futuro, para la posteridad; la ceremonia religiosa, el banquete de boda o el vals nupcial son tan solo una parte del atrezo de los recuerdos. Me consideraba un buen profesional, un poeta de la costura, y como tal me enfrentaba a mis creaciones. Seguía la máxima de que no existe el arte sin contemplación. Por eso solía pedir una fotografía de cada cliente, para estudiarla, para conseguir respuestas. Igual que Miguel Ángel sostenía que solo eliminaba lo sobrante de un 10 bloque de mármol para encontrar la escultura, con la tela actuaba del mismo modo: le buscaba el alma al traje. Regresé al despacho, me serví un oporto blanco y me senté tras el escritorio. «Necesita un traje gris acero de elegante paño inglés para ensalzar esos pálidos ojos azules al servicio de la melancolía», apunté en la ficha junto a las medidas y el calendario de pruebas. Sera, la nueva costurera, llamó a la puerta. Adelante, puede pasar. Los nombres bíblicos siempre despertaban mi lujuria; sentí la imperiosa necesidad de besar sus santos lugares y de acostarme a sus pies como un podenco tras un día de caza. Tenía una voz dulce, amortiguada por la timidez, y se daba un aire a Silvana Mangano, si Silvana Mangano hubiera ocultado un cuerpo así tras un guardapolvo magenta: caderas acogedoras en una belleza calmada del norte. La mayoría de los sastres se terminaban casando con modistas que incorporaban al negocio. La concesión de uniformes de alto rango para el ejército y algunos trabajos menores para el cine me habían obligado a ampliar la plantilla hasta los siete empleados: cuatro costureras, dos cortadores de 11 academia y una encargada. Sera se aproximó y me entregó el contrato firmado. Involuntariamente, rocé su mano. Muchas gracias, Sera, puede retirarse, le dije tamborileando los dedos sobre la mesa. Me había informado: tenía novio. Pero el resto de costureras también y todas habían dormido al menos una noche en mi cama. Llevaba una década al frente del negocio. La sastrería había pertenecido anteriormente a don Pablo Casares. En aquella época mi situación era desesperada: había perdido el empleo en unos grandes almacenes y debía dos meses de alquiler en la fonda Los Robles Gemelos. Leí el anuncio en un comedor de beneficencia y me presenté a la oferta de trabajo con un traje de color mostaza parcheado en los codos y un horrendo sombrero de fieltro. Buscaban un cortador de alta costura que estuviera al corriente de la moda parisina. Pagaban un sueldo decente y alojamiento. Don Pablo Casares era un hombre chapado a la antigua, de férreos principios morales y un genio difícil de domar. De su cuello colgaba, como símbolo de su gremio, la faja de medir. Tenía voz de barítono 12 y vivía solo, en una casa con porche jalonada por sauces llorones, azaleas y buganvillas, amaba las partituras de Sarasate por encima de todas las cosas y criaba palomas mensajeras, las más afamadas del país. Me contrató porque fui el único que llevó sus propias tijeras y porque, según me enteré un tiempo después, le gustó mi sinceridad cuando se interesó por la cicatriz del pómulo: la hebilla del cinturón de mi padre en una borrachera. Me instaló en una habitación de su propia casa, me educó en el buen gusto y me enseñó el oficio como al hijo que nunca tuvo. Una tarde se presentaron en el local dos siniestros armarios con pistola para exigirle la cuota a cambio de protección. Eran soldados de la familia Maschio. Los buenos cristianos no preguntan, obedecen, le aconsejaron. Pero don Pablo Casares les plantó cara. Y ellos, después de soltar las palomas y destruir los palomares, le plantaron en el fondo del mar; a veces lo imaginaba en su sepultura acuática, aferrado a un bloque de cemento, mecido por el vaivén de las olas, las corrientes y los días. Sorprendentemente, había hecho testamento en mi favor. Rebauticé el negocio 13 como Sastrería Sandro Zabalza. Ignoro adónde volaron las palomas. Una de las primeras lecciones que aprendí fue que un sastre no tenía enemigos, solo clientes. El viento soplaba porque los Maschio así lo querían; si pagabas la cuota eliminaban cualquier atisbo de competencia. Manejaban las cofradías de pescadores y todo aquello que entraba por el puerto. Fabricaban votos financiando las campañas de todos los aspirantes y por eso los políticos no se atrevían a enviar un ramo de flores a una corista sin pedirles permiso. De vez en cuando tenía que proporcionarles algunas facturas falsas (lavar la ropa, lo llamaban) y confeccionar trajes y vestidos por amor a la causa. Pero no se inmiscuían en el negocio. Un negocio que marchaba con la velocidad de la inercia. Mi clientela la componían gentilhombres de moral laxa que engañaban a campesinos analfabetos y luego se santiguaban, sicarios que deseaban morir luciendo un buen traje y familias acomodadas que podían permitirse mis servicios. Vivía con holgura en una casa de estilo art déco de dos 14 plantas con jardín, en la zona alta de la ciudad, pero comenzaba a sentir que estaba envejeciendo entre agujas, patrones de moda y mujeres de una noche. La sastrería se encontraba en la calle principal, custodiada por las oficinas de la Western Union y por una compañía de seguros alemana. Un sencillo rótulo en letras doradas daba la bienvenida. Era un local discreto, sin escaparate, de ventanas bajas con recortes de revistas parisinas pegados en los cristales, que olía a membrillo y madera recién cortada. Voluminosas cortinas ocultaban armarios tallados a mano y estanterías de buen roble. Sobre una mesa rectangular se encontraban los muestrarios de las telas. Julia, la encargada, me anunció por encima de sus gafas verdes que tenía visita. En la sala de espera, Ivonne Besteiro y su madre se abanicaban con gracia. Llevaba el cabello recogido con una peineta de carey, la blusa abierta por fuera de la falda y una expresión en el rostro de desafío: la marca de las ostras con perla en su interior. Cada hora que pasaba, la chiquilla iba perdiendo terreno frente a la mujer fatal. «La eternidad duerme en lugares insospechados», pensé al 16 contemplar los abalorios enredados en su escote. Un escote de profundidades oceánicas. Las invité a pasar a mi despacho. Su madre me saludó con una sonrisa de fundas de oro. Perdida en los engranajes de la alta sociedad, elegía telas y modelos sin criterio ni limitaciones económicas, viviendo a través de su hija. Vestía con una sobredosis de camafeos y collares, con esa ordinariez que produce un lujo excesivo. Quería un traje de fiesta de terciopelo negro con las mangas y el cuello de piel de visón, y lo quería para la semana siguiente. No preguntó el precio. Pero que sea muy a la moda, recalcó. Esperemos que así Ivonne se esfuerce un poco más en los estudios: tiene la cabeza llena de pájaros. Mamá, por favor…, suplicó en un tono de falsete que desembocó en un mohín tierno. Sin duda estaba descubriendo su poder, el tremendo efecto de su presencia en el aire viciado de un salón de billar repleto de hombres. Al tomarle las medidas aspiré su olor –un olor fuerte, acre, nada espiritual– y no pude dejar de pensar, con cierta envidia, que gracias a Ivonne Besteiro muy pronto a algún muchacho dejaría de 17 afectarle la gravedad y se coronaría rey del aparcamiento. Una tarde me topé con ella en el soportal del cine Rivero. Llevaba el uniforme del Sagrado Corazón, la falda plisada azul marino con calcetines hasta las rodillas, el suéter de pico encima del polo blanco y el pelo en una gran cola de caballo. La acompañaba la sirvienta, una mestiza con ojos de animal asustado que cargaba la cartera. Me sonrió como una niña que mira copular a dos perros junto a un columpio, clavando sus pupilas en las mías, y me preguntó por la fecha en la que podría disponer de su nuevo vestido. La invité a una coca-cola, se sentó a mi lado. El cine Rivero era un antiguo teatro de altos techos con brillos dorados de mica y una gran lámpara de araña de cristal de Murano: una escalinata alfombrada, un gobelino de imitación desteñido por el sol, asientos de terciopelo mustio, acomodadores octogenarios y un piano de los tiempos del cine mudo. Ponían Cayo Largo, de John Huston. En cuanto se apagaron las luces se soltó el pelo y lo derramó sobre mis hombros; su cuerpo exhalaba cierta resistencia al bien. 19 Apenas podía concentrarme en la pantalla. Te pareces a Humphrey Bogart, pero yo tengo más pecho que Lauren Bacall, me susurró al oído. Luego posó su mano en mi pantalón y recorrió el camino de tela lentamente, como una planta trepadora, dejándome uno de esos recuerdos eróticos imborrables. Intenté concentrarme en la corbata florida de Johnny Rocco, en el magnetismo de Claire Trevor en su papel de alcohólica, en el traje a medida de Frank McCloud, pero poco después afuera estaba el mundo y dentro de Ivonne Besteiro estaba yo. A la salida del cine, le ordenó a la sirvienta que regresara a casa y que no se atreviese a decirle una palabra a su madre; se lo dijo como una antigua romana a su esclava. Alquilé un cuarto en el Siroco, uno de esos hoteles nacidos para albergar urgencias e infidelidades donde el recepcionista aceptaba la propina sin hacer la pregunta. Subimos por una escalera mal iluminada y sin pasamanos, que olía a agua de lejía, y llegamos a un cuarto con una ventana que daba a un patio de luces. La Biblia desentonaba sobre la mesilla de la habitación como Charles Dar- 20 win en un congreso de creacionistas. Me pidió un cigarrillo, lo encendí y se lo entregué. Verla fumar era sexo antes del sexo. Se sentó en la cama combada cruzando las piernas y pronunció mi nombre: Sandro. Fue casi un susurro: Sandro. Se desnudó en silencio, quitándose el sostén malva sin cerrar los ojos. Tenía cuerpo de starlet recién llegada a la ciudad, las muñecas débiles, los pezones de color sandía madura, las uñas de los pies lacadas. Antes de besarla, deslicé mi mano en la tibieza de sus bragas. Poco después me arañó la nuca, me gritó obscenidades de burdel con una voz educada y, en el momento exacto en que las campanas de la iglesia de Trissotin tocaban a muerto, me dejé ir. Y por primera vez en mi existencia me entendí con Dios. En la sábana había una mancha oscura, del color de la cresta de un gallo y la forma de Australia. ¿Volveré a verte?, le dije mientras se arreglaba en el espejo oval del lavabo. Ivonne Besteiro sonrió enigmáticamente. Desde aquel día Australia simbolizaría la virginidad. El aparcamiento tenía un nuevo rey. Y la gravedad había dejado de afectarme. 21 Pensaba que el cloroformo de otros cuerpos me ayudaría a olvidarla. Celebré el año nuevo en compañía de dos botellas de Dom Pérignon bien frías y de una cintura napolitana, pero no conseguí, ni por un instante, apartar a Ivonne Besteiro de mi pensamiento. Volví a la rutina como el que regresa a la guerra tras un permiso. Me gustaba empezar el día en la barbería Trapolini. Los sillones giratorios con apoyabrazos de cuero, las batas blancas con peines, el afilador y las navajas de afeitar, los espejos biselados y el olor de las lociones, las colonias y los ungüentos despertaban los rescoldos de mi infancia. En la barbería uno podía enterarse de todo tipo de rumores y desgracias; allí descubrí que guardar un secreto era un arte en vías de extinción. Después de leer la prensa en las mesitas de mármol con pie de hierro colado del café Brasca (Rocky Marciano había desbancado en ocho asaltos a Joe Louis), después de dos copas de coñac y un licor de mandrágora, tomé la decisión de espiar a Ivonne Besteiro. Su canto de sirena me estaba volviendo loco. 22 Aunque no hubieran podido situar Francia en un globo terráqueo, sus padres habían comprado una mansión afrancesada junto a un campo de golf. El musgo ennegrecía el tejado, la hiedra trepaba en la cara norte como intentando someter a la casa. Uno podía imaginar en su interior la correspondencia en una bandeja de plata, armaduras vigilantes y estanterías de incunables que nadie visitaba. En una generación habían pasado del hambre al exceso, de servir a tener criados, del olor a estiércol y las piaras de cerdos a visitar Florencia y comprar arte contemporáneo. Un pavo real vagabundeaba a la altura del cenador cubierto de rosales. Desde mi escondite, agazapado entre unos setos, podía distinguir el estanque donde un niño de bronce orinaba entre libélulas y juncos. El chofer dejó de sacar brillo al coche y se quitó la gorra para saludar con picardía a la sirvienta mestiza camino del mercado. Me desplacé a hurtadillas hasta una barrera de tamariscos. Encajado en la sombra, esperé la llegada de Ivonne Besteiro durante más de dos horas, saltándome compromisos y visitas pactadas. Pero fue inútil. De regreso a la sastrería, decepciona- 24 do e irritable, eché de menos al hombre que fui, cuando el futuro era el cuello de una camarera al final de la noche. A mediados de octubre me encontraba decidiendo un estampado frente a un maniquí cuando Ivonne Besteiro estiró de la cruz elástica de mis tirantes. Me giré algo cohibido. A contraluz, como en un sueño erótico perfecto, dejó caer su vestido. Sin prisa. Sin dudas. Sin ropa interior. Di un paso al frente. Su beso me lastimó el labio, la sangre pareció excitarla todavía más. Cerré el pestillo de la puerta. Don Pablo Casares me advirtió que no siempre sería un girasol solitario y que algún día recordaría sus palabras: las chicas tristes te durarán más. E Ivonne Besteiro era alegre como la espuma de la cerveza. Nos veíamos todas las semanas en aguas internacionales, como llamábamos al cuarto del hotel Siroco, en la más absoluta clandestinidad. Nadie podía saber lo nuestro. Aprovechando que sus padres se habían desplazado al entierro de un pariente al que la fiebre de los pantanos había consumido en pocas semanas, 25 cumplí su deseo de ir a un parque de atracciones. En el Chevrolet Corvette con la capota levantada parecía una rutilante estrella de cine. Llevaba gafas de sol y un pañuelo Hermès anudado al cuello. En los últimos tiempos había adquirido un aire elegante que la hacía parecer más mayor. Vestía siempre de domingo, como si hubiera descubierto que solo podía existir en la mirada de los demás. Día a día levantaba los planos de la mujer que quería llegar a ser. Buscaba canciones en el dial y fumaba rubio americano expulsando el humo por la nariz. Nos detuvimos a repostar en una encrucijada de caminos, en medio de ninguna parte, bajo el caballo alado de Mobilgas. Mientras pagaba, a través del cristal, la vi flirtear abiertamente con un mecánico. Sentí el regusto de la vejez. Entre los tiovivos y los espejos mágicos, entre las garitas de tiro y las casas encantadas, entre las montañas rusas y el algodón de azúcar, no tardó en asomarse la niña. Eso sí, una niña despampanante que acababa de ganar un concurso de belleza organizado por una marca de cosméticos. Guardaba su fotografía en la portada del periódico local como prueba de su 26 éxito. Desde entonces llevaba a todas partes el book de su sesión fotográfica, convencida, y era un pensamiento caminado, de que tarde o temprano un cazatalentos o un director de reparto daría con ella y se la llevaría a Hollywood: sus días de gloria estaban por llegar. No quise desanimarla explicándole que nueve de cada diez camareras habían perseguido ese mismo sueño. Nos sorprendió un aguacero en la noria y tuvimos que refugiarnos en la barraca de una quiromante. Atravesamos la cortina como el que se adentra en el jardín de un manicomio. Entre bromas y risas con olor a sándalo, la gitana leyó la mano de Ivonne Besteiro y se echó a llorar. No quiso cobrarnos nada. Salimos de la barraca con la desgracia adherida a la piel. Para aliviar la tensión del momento descorchamos una botella de vino en un restaurante y allí me ofrecí, como regalo de cumpleaños, a pagarle unas clases de interpretación. Ella, entre eufórica y asustada, prometió quererme siempre. No era la primera vez que le hacía un traje a Vinicio Maschio, pero sí la primera ocasión que acudía en 28 persona. Entró sin llamar, precedido de su guardaespaldas. Tras la muerte del padre, Braulio Maschio, Vinicio, su único hijo, dirigía una organización que manejaba el tráfico de mujeres y de drogas, el juego y todo lo que fuera susceptible de ser vendido. De vez en cuando la resaca depositaba en la orilla cuerpos decapitados que no reclamaba nadie. Cuando un hombre como su padre –tan poderoso, tan odiado– alcanza la muerte natural, eso solo puede significar que la ciudad es suya. Los políticos en nómina conseguían que las redadas policiales nunca visitaran sus zonas. Mientras sus abogados pleiteaban y sus soldados esquilmaban, él organizaba actos benéficos, inauguraba hospicios y donaba órganos y vidrieras a la iglesia: con una imagen social limpia, la comunidad era capaz de perdonar todo. Era alto, feo y huesudo, de mentón anguloso, vestía pantalones de tela de gabardina y camisa de franela y poseía la llamada fotogenia del mal. «Saldría bien en el cine como lugarteniente de Edward G. Robinson o James Cagney», pensé. Bebía vodka helado y había hecho desaparecer, por lo menos, la mitad 29 de una botella. Me pareció un lobo amargado con el traje de cordero en el tinte. Una vez dentro del local miró en derredor, se convenció de que no había peligro y le hizo una señal a su guardaespaldas para que saliera. En aquel momento Sera me enseñaba un muestrario de tejidos de importación. Al reconocer al visitante, recogió las carpetas y se deslizó hacia el taller. Deseo un traje, dijo a modo de saludo. Suele ser un motivo habitual para visitarme. Un traje de novio. Comprendo. El mejor traje de novio que haya visto esta ciudad. Está usted en el sitio adecuado. Por favor, acompáñeme, debo tomarle las medidas. Le pregunté si disponía de tiempo, me respondió que un traje destinado a sellar un pacto de toda una vida justifica esa paciencia. Repasé las distancias que configuran una vida. De muñeca a muñeca, contorno de pecho, cintura, abdomen, brazos y piernas, distancia de la cintura hasta las rodillas, de las rodillas a los tobillos. Siempre he considerado que mi trabajo es 30 complementario al de Dios: él creó a imagen y semejanza, el sastre viste a semejanza e imagen. Cuando terminamos ya había anochecido. Al acabar de vestirse, se me acercó. Paga sus cuotas, dijo. No respondí. Recuerde que debe ser el mejor traje de novio que se vaya a ver nunca en esta ciudad. Asentí. Enrollé con cuidado la cinta. El guardaespaldas le abrió la puerta. ¿Sabe?, usted me cae bien, comentó. La vida a veces es una perra. Me dio una palmada en la mejilla y salió. Mientras yo jugaba con una almohada y un dedal usado, Ivonne Besteiro se retorcía en oleadas, gimiendo, insultando, sintiendo los primeros síntomas del milagro del orgasmo, en una habitación con vistas al parque de atracciones. Tendidos boca arriba hablamos del pasado, que es la única forma de hablar del futuro. Para Ivonne Besteiro no había nada más excitante que un anillo de casada rodando por el pasillo de un tren nocturno. Era muy morbosa. En una ocasión quiso hacer el amor con un traje de novia que acababa de 31 terminar. Me pedía que le describiera a las mujeres que había descalzado en camarotes de tercera clase, los encuentros casuales que terminaban en armarios roperos o en colchones de pluma de avestruz con sábanas de satén. Sentada a horcajadas, parecía alimentarse de mi deseo, libar de él, y me miraba coqueta y soñadora como una adolescente con su primer frasco de perfume. Se mordía las uñas y formulaba preguntas en racimo. Lo quería saber todo. Había descubierto el placer y eso la hacía irreductible. Se sabía hermosa, sin inclinaciones románticas, se creía inmortal. Y yo, que nunca me había fiado del arco iris, que había experimentado los celos por primera vez al contemplarla en la gasolinera, decidí abandonar al pueblo errante de los mujeriegos y quise sentir la felicidad de embarazarla, de levantarme un día y verla desnuda sobre unos zapatos de tacón alto con el vientre duro, redondo, y un hijo creciendo en su interior: le pedí que se casara conmigo. Mi petición la desconcertó. Quizá lo haga, quizá me case contigo, dijo riéndose. A la mañana siguiente nos despertamos con el ulular de las tórtolas, desayunamos helado recubier- 34 to de caramelo caliente, arrojamos una moneda a un pozo de los deseos y regresamos antes de que sus padres pudieran descubrir su ausencia. Yo no sabía que su corazón era una casa deshabitada. Algunas tardes solía enseñarle a conducir por carreteras secundarias. Manejaba el Chevrolet como un potro desbocado, sin prestar atención a las señales o a la lógica. Aceleraba hasta enojarme. No conseguía disuadirla de tomar las curvas sin pisar a fondo ni hacer chirriar los neumáticos. Le gustaba invadir el carril contrario cuando se aproximaba otro vehículo, sentir la adrenalina de morir y de matar, recrearse en las décimas de segundo como si fueran días felices, mirar a los ojos del destino hasta que este bajaba la mirada. En una ocasión, derrapó en el asfalto derretido y se detuvo a pocos centímetros de un acantilado. Yo bajé del coche pálido y con la piel de gallina y vomité apoyándome en el pretil metálico. Ivonne Besteiro me dijo mirando al mar, con un glamour aprendido del cine, que le había provocado el mismo efecto que las burbujas del champán. A ella le gustaba nadar de noche. 35 Las mentiras nunca salen a la luz: es la propia luz la que termina por encontrarlas. Felipe Merokley se presentó una mañana de octubre sin pedir cita. Era un hombre alto y desgarbado, de tez morena, con un fino bigote a lo Clark Gable. Vestía un sencillo pantalón de lino y una chaqueta de sport de color marfil. Llamó a la puerta de mi despacho y se precipitó al interior. Me han informado de que eres el mejor sastre a trescientos kilómetros a la redonda y que serías capaz de hacer que un traje le sentara bien a un jorobado, dijo con locuacidad. Le han mentido, señor, respondí. Soy el mejor sastre del continente. Y nos dimos la mano. Mientras le tomaba las medidas me contó, con una verborrea torrencial, que se casaba al mes siguiente. Se dedicaba a los pozos petrolíferos y se definía como un granjero acostumbrado a los golpes de fortuna. Esta vez no he tenido que perforar el subsuelo para encontrar un tesoro: le puedo jurar que fue amor a primera vista. A su lado, todas las mujeres que he conocido son solo bocetos de artista principiante. Es preciosa. Es inteligente. Es puro fuego, una granada de mano sin espoleta. Cuando le regalé el anillo de 36 compromiso chilló como una endemoniada. Pasaremos la luna de miel en el camarote del trasatlántico. Vamos a ser muy felices, rugió presa de la emoción. ¿Y quién es la afortunada?, le interrogué con varios alfileres en la boca. Se llama Ivonne Besteiro. ¿La conoce? No tuve tiempo de digerir la noticia. En la puerta, uno de los lacayos de la familia Maschio me estaba esperando. Apagó la cerilla de un soplo y la arrojó a mis pies. Se notaba la presencia de un arma bajo la chaqueta. El jefe quiere verte, balbuceó con una voz áspera, casi cocodrilesca. Me invitó a subir en el asiento delantero de un elegante Pontiac Bonneville gris metalizado. Me esperaba en el descomunal recibidor de su villa. Ni le saludé ni me quité el sombrero; había leído en un manual de protocolo que uno solo tenía que descubrirse ante una dama o un poeta inteligente. De asesinos y extorsionadores no decía nada. Me miró de arriba abajo, parecía decepcionado. Te he mandado llamar para encargarte un trabajo: muy pronto tendremos un entierro, dijo con esa rabia 37 contenida de los que tuvieron pelo y ya no lo tienen. Y entonces me invadió la certidumbre de que ese dolor era Ivonne Besteiro. Pronuncié su nombre en voz alta y noté cómo se tensaba, en una reacción tan involuntaria como el parpadeo, el estornudo o el odio. Se levantó en zigzag, arrojando la silla contra la pared. Sastre: ayer eras hombre muerto, hoy puedes salvar el pellejo. Desde hace meses te reservo unos zapatos de cemento para que le hagas compañía a tu amigo en el fondo del mar. Sé que hace dos años que te acuestas con ella, incluso sé que le pediste matrimonio. No has sido el único, créeme. Me explicó que la había sometido a una estrecha vigilancia, descubriendo sus aventuras con, al menos, seis hombres. Igual que la carcoma permanece en la madera con la que se construye el mueble, la ambición duerme en el interior de Ivonne Besteiro, filosofó. En esta vida solo se puede ser aliado o enemigo, tú eliges. Vas a cancelarle el contrato. Y quiero que acabes con ella sin dañar su belleza, para que puedan velarla con la tapa del ataúd descubierta. Para que las plañideras borren con sus lágrimas forzadas la traición. Para que Felipe 39 Merokley pueda evocar, desde una silla cercana, la vida en común, sin desencanto ni malas rachas, que no tuvo con ella. Pienso pagarle un buen dinero al propietario de la funeraria para que me deje ajustar cuentas a solas, dijo mortificado por los celos, hirviendo de rabia. Y se sirvió otra ración de oro blanco. Lo imaginé llevando a Ivonne Besteiro a restaurantes de ciudades lejanas en su avioneta privada, regalándole vestidos comprados en Viena, ropa interior rematada con diamantes, poniendo a sus pies todo el mundo que el dinero era capaz de comprar. Llegué a ver su sonrisa enratonada, el fuego de sus ojos, la forma de morderse el meñique delante del jefe mafioso. Y ahora se le escapaba con un vulgar pocero afortunado. Entonces lo comprendí: cuando le tomé las medidas aquella tarde en realidad estaba midiendo mi propio ataúd. Vinicio Maschio rellenó el vaso de nuevo. Me lo ofreció. En sus ojos nublados no había lugar para la clemencia o el perdón. El mensaje era claro, pedía sangre. O ella o yo. 40 Parece fácil, y tal vez con la costumbre pueda llegar a realizarse con cierta soltura, sin remordimientos, pero matar es como el tabaco: la primera calada siempre hace toser. Imaginé mil muertes para Ivonne Besteiro (un disparo, una navaja, un veneno indetectable) y todas las terminé desechando porque chocaban con la misma dificultad: debía ser yo quien las ejecutase. La idea se presentó después de un sueño. Ivonne Besteiro avanzaba desnuda por la pasarela de un muelle. Llevaba la cabeza rapada al cero, parecía no sentir miedo de un mar encrespado y gris. Se detenía frente a un telescopio de monedas y lo dirigía hacia la ciudad. Un hombre trabajaba en un taller de costura. Profundamente concentrado, manipulaba las tijeras ciñéndose a los patrones, midiendo la distancia entre la carne y la luz. De repente, una aguja atravesaba su dedo e Ivonne Besteiro se desvanecía. Me levanté empapado en sudor. Un hombre solo puede matar con sus manos, y mis manos eran las más hábiles manejando agujas. 41 En la noche más larga del año, las estrellas brillaban como insignias de policía. El mar, con esa vocación de suicida decidido, se estrellaba una y otra vez contra el rompeolas. El faro le guiñaba su único ojo a los mercantes que navegaban en la oscuridad. Los solitarios estiraban la madrugada recordando amores perdidos. Subido al tejado de mi casa, contemplando la ciudad en la ensenada y la sordidez de los barracones del puerto, supe que lo haría, que ingresaría en prisión el día del velatorio de Ivonne Besteiro. Rompí los esbozos que tenía preparados para el traje de Felipe Merokley. El éxito de cualquier función parte de sus decorados, así que busqué en los armarios de pedidos terminados el traje de novio que Vinicio Maschio nunca pasó a recoger. Comparé las medidas de uno y de otro. Tendría que hacer el pantalón nuevo, pero la chaqueta y la camisa se podrían arreglar sin demasiados cambios. Finalmente, aquel traje recibiría la hembra para la que fue diseñado. Una muerte que no mancillase su belleza. Por un segundo, sentí un dolor en ese lugar que el cuerpo 42 reserva para los amores momificados. La belleza también puede matar, y la de Ivonne Besteiro era el mismísimo Apocalipsis. Acaricié el tejido de la chaqueta. Pase los dedos por las mangas, observé los remates perfectos de las costuras, recordé las medidas del novio, recordé las medidas de ella, recordé su desnudez, sus costillas, sus pechos, la longitud y latitud exactas de su esternón, calculé dos cuartas desde el lugar bajo el que latiría el corazón del novio, la imagen especular de mi objetivo: la aurícula derecha de Ivonne Besteiro. Lo había decidido, se mata como se vive: moriría con una aguja. Una aguja que desgarraría el músculo que ella prefería para jugar. Busqué entre los muestrarios de pañuelos. Elegí uno azul, a juego con sus ojos. Lo dibujé en el aire, tenía el tamaño justo. Ocho centímetros. La distancia que separaba el aire de la muerte. El cura anunciaría que ya se podían besar, en ese momento el novio sería el hombre más envidiado del mundo, y en el instante siguiente Felipe Merokley, sin saberlo, con un traje de novio ajeno, habría atravesado el 43 corazón de su amada, de nuestra amada, de la amada de todos y el amor de ninguno. El ventilador administraba la canícula. Con un calor de invernadero, Ivonne Besteiro dormía en el lado de la cama donde se forjan las traiciones. Entre sueños, suspiraba. Después de beber dos vasos de pulque, nos habíamos acostado por última vez. En realidad hice el amor con su ausencia, sintiendo algo parecido al desplacer. En el exterior, los marineros se fundían la paga en las tabernas y los pelícanos, flotando plácidamente sobre las aguas aceitosas del muelle, esperaban la llegada de los pescadores. Fumando, apoyado en el respaldo de la cama, la miraba y comenzaba a extrañarla: las caderas de bolero, los pezones engastados en la albura de sus pechos, el cuello terso, los bucles de vello púbico que no conocían la luz del sol. Y la cara, resplandeciente, serena, el espejo de los que tienen alma. En el caso de Ivonne Besteiro un reclamo, una promesa vacía, como esas plantas que engañan a los insectos para conseguir la polinización o una presa fácil. Antes de quedarse dormida, con su corte de pelo copiado a Lana Turner, me 44 había anunciado un largo viaje con su familia. Ni siquiera había pestañeado. Su mentira olía con la intensidad y la dulzura de la gangrena: al día siguiente se casaba. Descendió del coche, un Holden de importación, sosteniendo un ramo de lirios salvajes. El cielo estaba encapotado, de color salmón, pero ella lucía radiante. Llevaba un vestido entallado de gorgorán con antiguos encajes de color rosa y un velo de tul sujeto por una diadema de perlas diminutas. Subió las escaleras de la iglesia de Trissotin del brazo del padrino, sosteniendo torpemente la larga cola, entre los gritos de las damas de honor y una marea de esmóquines. Sonreía con elegancia y resignación, girando el cuello a uno y otro lado, como dispuesta a sufrir por anticipado la lluvia de arroz. Felipe Merokley la esperaba a un lado, rodeado por un numeroso grupo de familiares y amigos que se habían desplazado desde el sur. Contemplando el traje de novio, los ángulos perfectos de la chaqueta, las finas costuras del chaleco con botones de plata, el corte clásico de los pantalones, me sentí orgulloso del trabajo realizado y de mi lealtad al 45 paño inglés: en prisión tan solo dispondría de telas menores y de mucho tiempo. Su perfume me llegó antes que ella. En un momento determinado, Ivonne Besteiro me descubrió bajo la protección paternal de los apóstoles. Debió preguntarse quién me había invitado. Me miró de frente, con la indiferencia de una reina, y me olvidó. En la puerta de entrada, una inscripción daba la bienvenida a la iglesia de Trissotin: «Inflamma cor nostrum amore tui» (Inflama nuestro corazón con tu amor). Con sus tres curiosas cúpulas de color rojo y una planta cuadrada en el exterior y redonda en el interior, coronada de balaustradas y estatuas, la iglesia era un lugar inquietante. La luz cenital forjaba figuras ambiguas en un suelo de lápidas de mármol. Al santiguarse, a algunos de los invitados se les notaba la fe, a otros tan solo las ganas de llegar al banquete. Cuando el organista dio la entrada y el novio inició el camino hacia el altar, me aproximé a él. Le deseé suerte, le ajusté la corbata y le coloqué la aguja enverjada en el pañuelo que colgaba del bolsillo. Pude ver a Vinicio Maschio de pie, con un traje 48 milrayas negro y azul y una camisa de Madrás. Se las había ingeniado para conseguir asiento en la primera fila; no quería perderse el espectáculo. Cuando evocaba el olor del incienso veía un mulo descompuesto rodeado de cuervos. La ceremonia tenía la cadencia de las siestas largas. Un monaguillo marcaba los tiempos con una campana. Me crucé con la mirada de Vinicio Maschio. El Sí, quiero del novio fue deletreado en silencio por seis gargantas. Recordé el cuarto del Siroco, las películas que vimos juntos, las tardes a toda velocidad por carreteras de la costa. Recordé Australia. Una dama de honor avanzó por el pasillo central portando los anillos en una cesta, mientras el cuarteto de cuerda comenzaba el Celebre minuetto de Boccherini. Intercambiaron las joyas. El anillo de rubíes brillaba en su mano recién casada. El sacerdote pronunció el esperado Puede besar a la novia. Ivonne Besteiro y Felipe Merokley se aproximaron, por un segundo se detuvieron reflejándose cada uno en las pupilas del otro, y finalmente él la atrajo hacia sí. La aguja le 49 atravesó el corazón. Deseé haber fallado los cálculos, que el metal chocase contra una costilla, que aquellos labios gritaran mi nombre. En el preciso instante en que Ivonne Besteiro se desplomaba sin vida, entre desmayos y miradas incrédulas que alimentaban la histeria, tuve la certeza de que yo moriría, después de muchos años, en una cama de hospital rodeado de desconocidos, con la imagen de un cuarto en penumbra con vistas a un parque de atracciones, un sastre jugando con una almohada y un dedal usado y una mujer, casi una niña, que pasaba de invisible a inalcanzable en un verano. ■ 50 Este libro se terminó de imprimir en los talleres de Gráficas Alós (Huesca) mediado diciembre de 2009, cuando la acícula, en el bosque, traspasa el corazón de la escarcha. ■ ■ ■ DELECTANDO PARITERQUE MONENDO Galardonado en numerosos certámenes literarios, Óscar Sipán (Huesca, 1974) es autor de los libros Rompiendo corazones con los dientes (1998), Pólvora mojada (2003), Leyendario. Monstruos de agua (2004), Escupir sobre París (2005), Tornaviajes (2006), Guía de hoteles inventados (2007), Leyendario. Criaturas de agua (2007) y Avisos de derrota (2008). «Le gustaba invadir el carril contrario cuando se aproximaba otro vehículo, sentir la adrenalina de morir y de matar, recrearse en las décimas de segundo como si fueran días felices, mirar a los ojos del destino hasta que este bajaba la mirada. En una ocasión, derrapó en el asfalto derretido y se detuvo a pocos centímetros de un acantilado. Yo bajé del coche pálido y con la piel de gallina y vomité apoyándome en el pretil metálico. Ivonne Besteiro me dijo mirando al mar, con un glamour aprendido del cine, que le había provocado el mismo efecto que las burbujas del champán».