¡Que viva la fiesta! - COLOMBIA

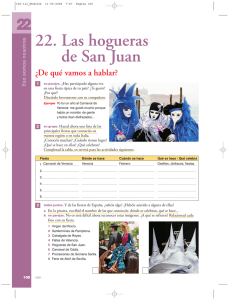

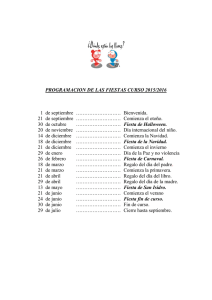

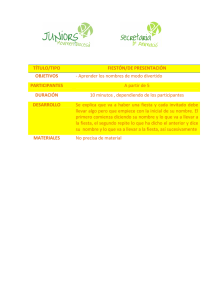

Anuncio