01-memorias del rio inmovil

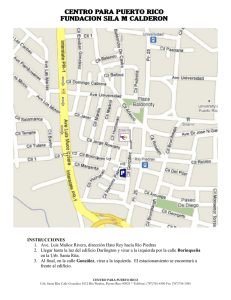

Anuncio