Nonsuch - EspaPdf

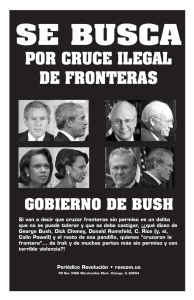

Anuncio