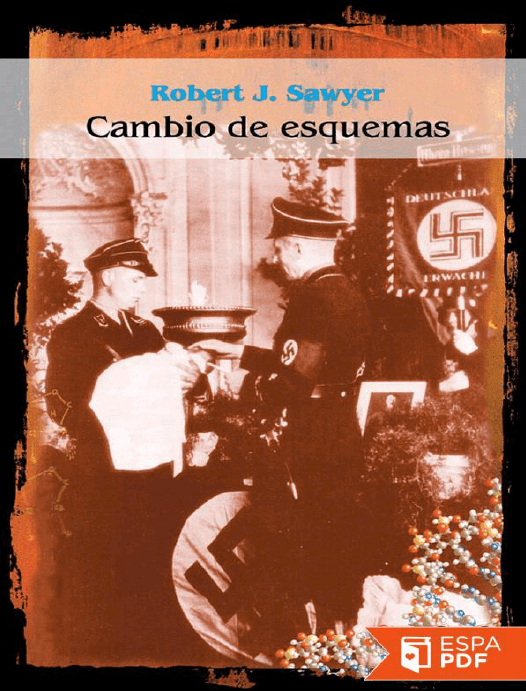

Cambio de esquemas

Anuncio