DE REGRESO A CASA

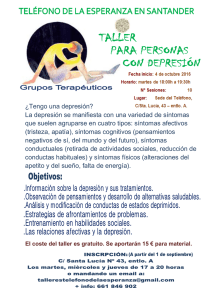

Anuncio