Relatos de un bebedor de éter

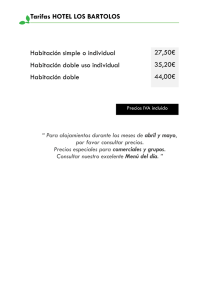

Anuncio