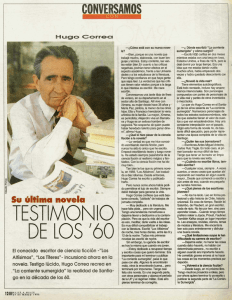

Amado siglo XX

Anuncio