Página 1

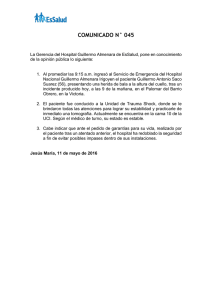

Anuncio