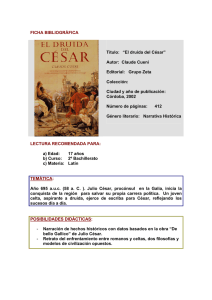

César - Instituto de Investigaciones Filosóficas

Anuncio