El naufragio del Titan - Morgan Robertson

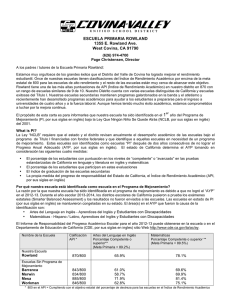

Anuncio