España y Cataluña

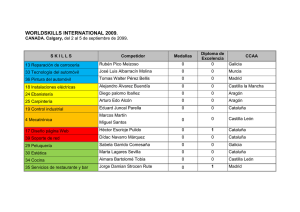

Anuncio