Ciudadanía, soberanía y democracia en el proceso de integración

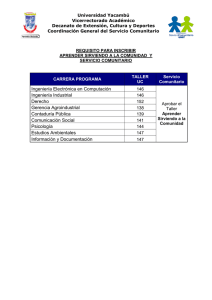

Anuncio