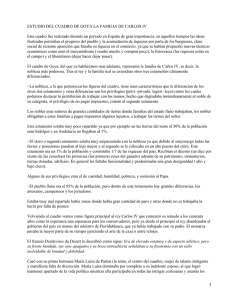

Capricho - EspaPdf

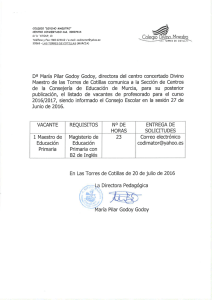

Anuncio