hijo del tiempo - laprensadelazonaoeste.com

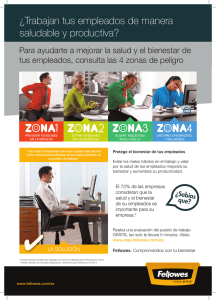

Anuncio