El héroe discreto

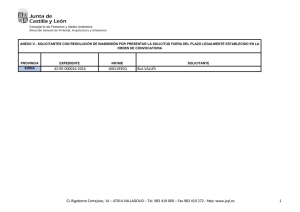

Anuncio