Hojear libro PDF

Anuncio

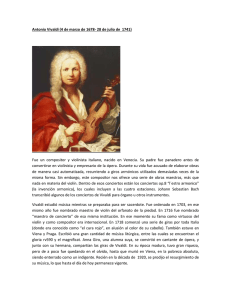

Prólogo El erotismo como matriz del arte Por Luis Gregorich D esconfiemos de los que dicen interesarse solo por las obras de los grandes creadores artísticos, mientras juran indiferencia frente a sus vidas y pasiones. Obra y vida son indivisibles; algunas veces esta identificación se nos presenta de modo muy ostensible; otras, secretamente. Y es muy difícil que podamos prescindir del deseo de conocer algo más, de buscar en ese privilegiado estrato biográfico la huella, el trazo de la obra que amamos. Hugo Caligaris, escritor, periodista avezado y pianista de tiempo incompleto (lo he oído, sin embargo, tocar a Mendelssohn y Schumann con la misma elogiable pericia que dedica a sus otros dos oficios), afina en este nuevo libro su triple perfil, y nos lleva de la mano por las vidas y los amores de algunos de los más famosos (y justamente reconocidos) compositores de música de Occidente, en sucesivas minibiografías escritas con sagacidad, precisión y una piadosa ironía. El eje es siempre la vida amorosa o los desafueros sentimentales de cada uno de los creadores, pero el autor nos hace la gracia de presentarlos en un clima de época que delata una rica investigación e información. Tenemos, al mismo tiempo, bocetos de la historia de la música, cuadros sociales bien delineados, y galerías de personajes creíbles que se deslizan al lado de los protagonistas. De tal forma –y solo para dar algunos ejemplos– nos enteraremos de que un campeón del barroco como Antonio Vivaldi era, además de cura, un incorregible mujeriego, y que llegó a viajar con dos hermanas, Nina y Paolina, con las que compartía la misma cama, actitud vital que complementa, curiosamente, el carácter alegre y (por qué no) erótico de su obra musical. También el lector podrá seguir el itinerario, como músico y amante, de Héctor Berlioz, con su amor más visible, Harriet Smithson, y con una 12 Músicos apasionados lejana Estrella con la que fantaseó cuando él tenía doce años, y ella dieciocho, y a la que vuelve a encontrar medio siglo después, para proponerle, sin éxito, un encuentro amoroso que solo estaba en su imaginación típicamente romántica. No faltará el caso de Wolfgang Amadeus Mozart, vastamente inventariado, con su correspondencia escatológica con la prima Thekla, y más tarde su relación con las hermanas Weber: primero con Aloysia, que se frustra rápidamente, y más tarde con Constanza, que se convertirá en su esposa, pese a la oposición del padre Leopold, y que después de la muerte del joven genio será la más ardiente defensora de su obra y de su memoria. El trío erótico/musical formado por Clara Wieck, Robert Schumann y Johannes Brahms es asimismo detalladamente descripto, con sus ambigüedades y preguntas imposibles de contestar, lo mismo que ocurre con otro gran romántico, Federico Chopin, que oscila entre la atracción y amistad juvenil de Tytus Wojciechowski, y el abrazo maduro de George Sand. Un poco más atrás en el tiempo, se proyecta la hosca y marmórea figura de Ludwig van Beethoven, eterno solterón y protegido de condesas y aristócratas de toda laya, autor de las tantas veces mencionadas cartas a la Amada Inmortal, que quizá se llamó Antonia Brentano. Y un poco más adelante, inevitablemente, se nos aparece el genial, irritante, controvertido, ególatra Richard Wagner –amante de muchas mujeres, explotador de otras– que reúne en un cuarteto más bien contradictorio pero significativo a su primera esposa, Minna Planer, a su segunda y última, Cósima Liszt, y a su amante más valorada, Mathilde Wesendonck, con un inagotable (en lo concerniente al bolsillo) admirador: el rey Luis de Baviera. No faltan, en esta nómina, Juan Sebastián Bach (junto a María Bárbara y Ana Magdalena); Félix Mendelssohn (y su fracasado romance con Jenny Lind); Piotr Ilich Tchaikovsky (con su incómoda homosexualidad a cuestas); Gustav Mahler (con Alma Schindler, un personaje más literario que real), y dos músicos del primer tercio del siglo XX, Claude Debussy y Alban Berg, que padecen las mismas debilidades de sus colegas del pasado. Hugo Caligaris ejerce un infatigable humor y un tono accesible que esconden una sensata erudición, rica en datos y matices. Ha aprovechado su larga faena periodística, que reclama claridad y sencillez a sus cultores, para producir un texto que podrá ser disfrutado por cualquier lector curioso, sin mengua de su calidad. Por otra parte, su larga vocación y formación musical le ha permitido dar sólidos cimientos al edificio, consistente tam- Hugo caligaris 13 bién desde una mirada especializada. Cada uno de los capítulos de este libro es una pequeña narración consagrada a los amores de los músicos y al amor por la música. Y en cuanto al tema que lo vertebra, ¿no es acaso el erotismo una de las fuentes principales, una de las matrices de todo arte? El otro yo de monseñor Vivaldi A ntonio Lucio Vivaldi comenzó su carrera en la Iglesia a los quince años y medio. A los 24 alcanzó la jerarquía de sacerdote, después de haber ascendido por el escalafón con las siguientes categorías: ostiario, lector, exorcista, acólito (las cuatro órdenes menores), subdiácono, diácono y sacerdote (las tres mayores). En la Venecia de aquel tiempo, fines del siglo XVII, ser cura era una alternativa interesante para familias sin fortuna como la de Antonio. Papá, Giambattista Vivaldi, y mamá, Camila Calicchio, tenían nueve hijos que alimentar y significaba un gran respiro que de la comida y de la ropa del mayor se hiciera cargo la Iglesia. El problema de la vocación quedaba en segundo plano, y aunque no es cien por ciento seguro que el jovencito que sería recordado siglos después como el autor de “Las cuatro estaciones” no la tuviera, en caso de haberla tenido parece haber estado lejos de haber sido una de sus preocupaciones dominantes. Había cuatro cosas que le interesaban a Vivaldi más que Dios: la música, el dinero, la fama y las mujeres. Aunque el propio interesado negó muchas veces los abundantes rumores sobre su vida erótica, como era natural dada su condición de cura, sus desmentidas, a veces furiosas, no convencieron a casi nadie. Él murió manteniendo sus promesas, pero sobre su tumba rodaron durante muchos años las lágrimas de sus amantes. Como cura, fueron pocas las misas que Vivaldi celebró enteras, de principio a fin y sin interrupciones. Sólo durante un año, en 16 Músicos apasionados las parroquias de San Geminiano y San Giovanni in Oleo, se lo vio en los misterios de la hostia y el cáliz, pero a veces en la mitad del drama sagrado desaparecía misteriosamente el oficiante. Cuando se le ocurría algún tema musical o un audaz encadenamiento de acordes, corría tras el altar para anotarlo antes de que se le perdiera en la memoria. Todavía nos parece escuchar la voz airada de Vivaldi cuando se le recriminaban aquellas distracciones. “Fue mi malestar físico el que me forzó a bajar hasta tres veces del altar sin terminar la misa”, se justificaba, alterado. “A causa de mi enfermedad pulmonar ya no podía ni andar, y por eso dejé la práctica del sacerdocio. Hace de esto ya 25 años”, le explicó a su protector, el marqués Guido Bentivoglio d’Aragona, en una carta de 1737, cuando había vivido 59 años y le faltaban todavía cuatro para rendirse, esta vez de verdad, al Altísimo. Se sabe que Vivaldi era llamado “il Prete Rosso”, el Cura Rojo, por el color del pelo, cuyo fuego era herencia paterna. Por eso al padre, a Giambattista, peluquero y violinista, lo llamaban también “Rossi” y “Rossetto”. Giambattista se sentía fuertemente unido a su hijo mayor por la melena, por el violín y por el ímpetu existencial. Lo que se ignora es en qué consistía aquella enfermedad acusada por el hijo, que según él le impedía incluso dar unos pocos pasos siendo un joven que, por otro lado, hacía gala como instrumentista, compositor, empresario y amante de una vitalidad envidiable. De manera vaga, se habló de una neumonitis crónica, que lo asaltaba únicamente en el momento de ponerse la sotana. Dado que el cuerpo no le permitía decir misas, Antonio buscó una tarea menos agotadora. La encontró en 1704, y fue la de dirigir la orquesta femenina del Ospedale della Pietá. La función principal de director se veía complementada con el papel de consejero musical de las cien niñas y jovencitas que vivían allí (no es ninguna metáfora: eran literalmente cien). En aquel Hospital de la Piedad no había enfermos, sino hijas extramatrimoniales de nobles y altos funcionarios que querían ocultarlas. Se depositaba a los bebés en una puerta giratoria. Para su orquesta femenina compuso Vivaldi obras maestras que se siguen ejecutando con muchísimo éxito. Como aquellas chicas no podían usar los apellidos de sus padres, las nombraban según el instrumento que tocaban o el registro de voz que tenían: Lucietta dalla Viola, Adriana dalla Tiorba (una especie de laúd), Cattarina del Corneto, Mariana Organista, Hugo caligaris 17 Antonia dal Tenor, Annetta del Basso. A una chica de 16 años, Ana María, Vivaldi le compró un violín que le costó veinte ducados (tres meses de sueldo). Para que los tocara otra jovencita, la violoncellista Teresa, compuso 27 conciertos y nueve sonatas. En las partituras de Vivaldi aparecen los apodos que el compositor les ponía a las elegidas para interpretar sus obras: la Apolonia, la Bolognesa, la Chiaretta, la Ambrosiana. Parece que el rendimiento de la orquesta crecía constantemente, al tiempo que también aumentaba la sensación de conformidad y bienestar que experimentaban todas las partes comprometidas con el largo paso del músico por el Ospedale (con períodos de ausencias más o menos largas, estuvo allí cuarenta años). Si Antonio fue o no en el Ospedale un maharajá servido en la recámara por un número cambiante pero siempre elevado de pupilas es algo que no se puede comprobar, aunque se dijo. Mucho más se habló después de la mujer que sería el gran amor del músico: Anna Giraud, nacida en Mantua, hija de un padre francés que fabricaba pelucas, llamada por los italianos Girò y, particularmente por Vivaldi, Nina, o Annina. Nina Girò era cantante. Mezzosoprano. La mayoría de los críticos musicales de la época decían que era muy atractiva, que tenía buena figura, ojos bonitos, una boca grande y una voz pequeña. Los críticos siempre han sido malvados, pero para Vivaldi ella era insuperable. “Resulta imposible representar mi ópera sin la Giraud, ya que no se puede encontrar una prima donna como ella”, escribió en una carta de 1737. Por donde los llevó la vida, por Venecia y por Praga, por Ámsterdam y Viena, Antonio y Nina viajaron y vivieron siempre juntos. Una hermosa pareja, una pareja cuyo secreto conocían todos, y por lo tanto una relación que por sí sola no hubiera levantado mucho escándalo pese al undécimo mandamiento católico del celibato (“yacerás solo”) y respecto de la cual hasta la propia jerarquía de la Iglesia hubiera hecho la vista gorda... si no hubiera sido porque Annina Girò tenía una hermana, Paolina, y ella viajaba a todas partes con Antonio y con Nina, vivía con ellos y también, según lo creían ciegamente los chismosos de aquel tiempo, compartía el lecho nupcial, con todas las disonancias que eso implica. Así como la Iglesia acepta y aun aprueba sin disimulo las trinidades y las trilogías, con la misma fuerza condena los triángulos, sobre todo cuando se trata de triángulos amorosos absolutamente irregulares, construidos 18 Músicos apasionados al margen de los preceptos intemporales que desde los años de oro son la razón de ser de la geometría euclidiana. Esto causó la ruina de Vivaldi, no solamente por el descrédito en que cayeron sus costumbres y hábitos, sino también por el desastre económico y financiero en que lo sumió la prohibición de representar en la ciudad de Ferrara la ópera Il Demetrio cuando ya había invertido muchísimos ducados para preparar la escenografía, hacer las copias para solistas y orquestas y contratar a cantantes y músicos. Tal prohibición fue impuesta por el cardenal Tommaso Ruffo, muy enojado por los excesos y licencias en que según él incurrían no sólo Vivaldi sino muchos otros clérigos sin freno. Antonio le rogó encarecidamente a su protector, el marqués de Bentivoglio, que intercediera ante el cardenal, jurándole que el sentimiento que lo ligaba a las hermanas Giraud era de amicizia y nada más que eso. Pero Ruffo no era hombre de echarse atrás: “Me ha asegurado que mantendrá su decisión aun cuando el propio Papa le ordene retractarse. Antes perdería el cargo de arzobispo que cambiar su opinión, pues piensa que debe actuar así”, le contestaba Bentivoglio a Vivaldi, en carta del 20 de noviembre de 1737. Antonio era una fiera cuando peleaba por sus contratos. Por unas monedas de menos ponía el grito en el cielo. Siempre se lo acusó de ambicioso. Sus detractores decían que componía a enorme velocidad sólo para estar en condiciones de vender más rápido sus piezas, e insinuaban que por esta razón eran tan parecidos todos sus conciertos. Y aunque una sola opinión en sentido contrario (la de Juan Sebastián Bach, que admiraba a Vivaldi profundamente) bastara para desvirtuar esas insinuaciones, está fuera de duda la buena relación que el gran maestro veneciano tenía con el oro. El naufragio de la empresa en Ferrara fue para él una tragedia financiera, además de una ofensa moral. “Estoy ligado a los contratos, lo que supone un mar de desgracias. Lo que más me entristece es el hecho de que Su Eminencia Ruffo le haga a esta pobre muchacha un oprobio como el mundo no le ha hecho jamás. Desde hace catorce años hemos viajado juntos por la mayoría de las ciudades europeas, y en todas partes se admiró su decencia. En pocas palabras: todo se debe a mi enfermedad, y estas dos jóvenes me cuidan mucho, pues conocen todos mis males”, escribió Antonio a su marqués, cuando su proyecto estaba ya perdido. Hugo caligaris 19 Económicamente, se repuso. En lo amoroso, la maledicencia del mundo nunca fue suficiente para obligarlo a dar un paso atrás. Vivaldi siguió negando todas las murmuraciones, pero siempre con sus chicas al lado. Anna Girò vivió nueve años más después de la muerte de Antonio, ocurrida el 28 de julio de 1741, en Viena, y siempre recordó las primaveras, los veranos, los otoños e inviernos compartidos con aquel sacerdote pelirrojo que tocaba el violín como un ángel. Un ángel de dos caras, un agente de Dios y del pecado. Vida y obra Nació en 4 de marzo de 1678, en Venecia. Murió el 28 de julio de 1741, en Viena. Obras: su legado comprende alrededor de 750 composiciones. Escribió 136 sonatas para violín, violoncello y otros instrumentos y 409 conciertos para orquesta e instrumentos solistas (trompetas, laúd, mandolina, flauta y flautín), entre ellos los de Las cuatro estaciones, para violín, una de las obras más famosas de la llamada música clásica. Además, fue autor de un número incierto de óperas, algunas de las cuales se perdieron. De las que llegaron a nosotros se destacan Farnace, La Fida Ninfa, Orlando furioso y Tito Manlio.