El Contemporáneo

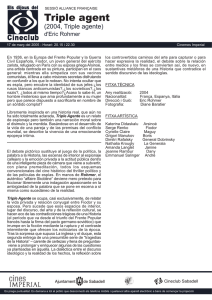

Anuncio