un extrano caso de asesi - Jeronimo Tristante

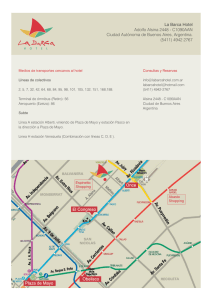

Anuncio