II - EspaPdf

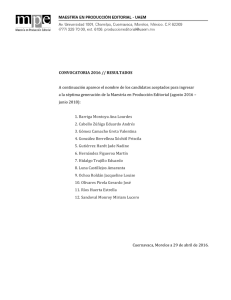

Anuncio