Fear, de Aníbal Ricci.

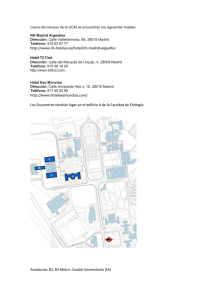

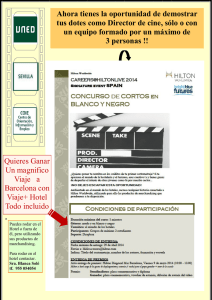

Anuncio