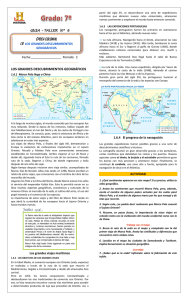

La caravana de Venecia

Anuncio