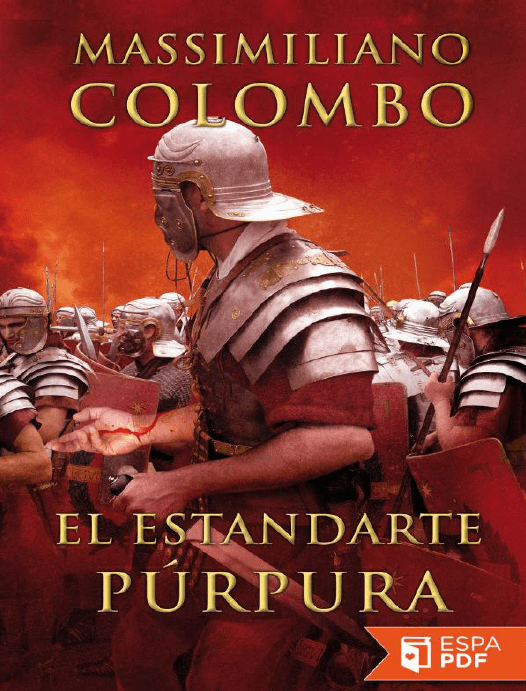

optio - EspaPdf

Anuncio