Universos verticales - Asociación Psicoanalítica del Uruguay

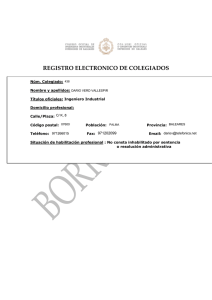

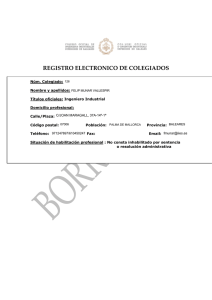

Anuncio

Fernando Butazzoni Universos verticales * Dos hombres aplastados por la congoja coinciden ahora en mi cabeza, me habitan. Se queda el dibujo de sus palabras marcado en mi cerebro. Memoria fotográfica: cada coma, cada letra, cada frase. Ellos, desde la vida, escriben sobre la muerte. Los pienso a ambos, tan lejos y tan cerca. Los imagino apenas y eso me asusta, así que trato de descifrarlos como puedo, para conjurar el miedo. Acabo de leer Niveles de vida, el breve libro de Julian Barnes en el que detalla con entereza y seriedad el proceso de duelo vivido por él mismo tras la muerte de su mujer, a la que no nombra durante el relato aunque a ella está dedicado. Antes de eso, inmediatamente antes, me había leído Solo el amor puede encender lo muerto, el texto de Nadal Vallespir que retrata, de manera apenas ficcional, el dolor de su propia viudez. Con igual entereza y seriedad que Barnes, el escritor y psicoanalista uruguayo traza un mapa de sentimientos y pérdidas. Y lo hace tras la muerte de su mujer, a la que tampoco nombra y a la que también dedica el relato. No pretendo realizar una reseña literaria, ni mucho menos una crítica comparada de esas obras. En mi caso la atención se centra en otro lugar, porque ocurre que las coincidencias aquí halladas son abrumadoras, y hasta escalofriantes. Ambos libros, de similar extensión, se construyeron de forma casi paralela sin que existiera ninguna forma de contacto previo entre los autores. Cuando el libro de Barnes se publicó en Londres, en marzo de 2013, la desgracia ya estaba lista para golpear a Nadal de forma idéntica, demoledora. Ocurrió exactamente en Montevideo, a 11.650 kilómetros al suroeste de la capital británica. Daniel Gil, quien es amigo de Nadal y es un muy ilustre psicoanalista y escritor, fue el primero en detectar las concordancias de ambas historias, y tuvo el temple y la cercanía suficientes para referírselas. ¿Qué significan esas relaciones? A propósito, el propio Gil refiere a Nietzsche en uno de sus textos sobre Vallespir: “No hay hechos, sino solo interpretaciones”. Otra forma del duelo. En este caso no se trata de las peripecias emocionales de aquellos que asumen una pérdida de esa envergadura ‒coincidencias que hasta cierto punto podrían resultar lógicas, tan humanas ellas‒, sino de las historias en sí, tanto de quienes leen como de quienes escriben y aun de aquellos que son escritos: en los relatos de Julian Barnes y de Nadal Vallespir, el protagonista último es, para nuestra sorpresa, un mismo y elusivo personaje. Mientras Nadal empezaba a escribir en Montevideo sobre su pérdida, se informaba en la prensa británica que Julian iba a presentar la edición en español de la suya, traducida por Jaime Zulaika. Para Vallespir, la extraña aparición de un viejo con quien se encontraron él y su mujer en Lyon en una tarde de lluvia fue el punto de inicio de un periplo. Para Barnes, la evocación de un sexagenario que se le apareció en Venecia mientras paseaba con su mujer fue la certeza del suyo. La mujer del escritor inglés se llamaba Patricia y murió en Londres, a las pocas semanas de ser diagnosticada con un tumor fatal en el cerebro. Tenía 68 años. Lo mismo ocurrió en Montevideo con la mujer del escritor uruguayo, que se llamaba Nelly. Un tumor en el cerebro la mató rápido y mal. Tenía la misma edad que Patricia: 68 años. Ya al final de su texto, Barnes recuerda al hombre que vio llorar en un pequeño puente de Venecia, mientras paseaba con su esposa. Lo describe con precisión y vaguedad a la vez: “Hay un hombre en Venecia al que recuerdo tan nítidamente como si lo hubiera fotografiado; o quizá más claramente porque no lo hice. Fue hace algunos años, a finales de otoño o principios de invierno. Ella y yo vagábamos por una parte no turística de la ciudad y ella se me había adelantado. Yo me disponía a cruzar un puente pequeño y vulgar cuando vi a un hombre que venía hacia mí. Probablemente era sexagenario y vestía muy correctamente. Recuerdo un elegante abrigo, una bufanda negra, unos zapatos negros, quizá un bigotito y seguramente un sombrero: un sombrero de fieltro negro. Podría haber sido un avvocato veneciano, y desde luego no se dignaba mirar a los turistas. Pero yo le miré porque en la cima poco elevada del puente sacó un pañuelo blanco y se enjugó los ojos: no de un modo ocioso, práctico ‒ estoy seguro de que no era por el frío‒, sino lento, concentrado, familiar. Entonces, y más tarde, traté de imaginar su historia. En ocasiones casi proyecté escribirla. Ahora ya no hace falta, porque he asociado su historia con la mía; encaja en mi modelo”. Al comienzo de su relato, Vallespir evoca al viejo con el que se toparon él y su mujer mientras subían hacia la Croix‒Rousse de Lyon. Aquí también se juntan vaguedad y precisión: “Los anchos escalones de concreto trepaban por la colina semejando una calle plegada. La humedad que se iba acumulando en ellos los tornaba resbaladizos. No obstante, preferimos caminar cuesta arriba, a la intemperie, con el riesgo que suponía hacerlo en esas condiciones, en lugar de optar por la cálida comodidad del metro de cremallera que nos habría transportado igualmente por la superficie. Lo consideramos parte de nuestro ejercicio diario, sin duda innecesario por todo lo que habíamos caminado desde que empezamos el viaje. Llovía más cuando el Viejo surgió como de la nada. Ya estábamos en una especie de enorme plaza que nos permitía apreciar en una vasta extensión la parte baja de la ciudad y el curso de los dos ríos. Al principio no nos dimos cuenta de su presencia. Se había acercado sigilosamente, tal vez porque temía que nos alejásemos apenas lo viéramos o porque quería observarnos con la tranquilidad de quien se cree protegido por su aparente invisibilidad. Cuando nos dimos vuelta para emprender el regreso, nos sobresaltamos al encontrarnos de súbito con ese hombre que parecía llevar allí, detenido en ese mismo punto, una eternidad.” Como ocurre con todo, esos dos personajes vienen de la nada. En este caso vienen de la nada del relato y quizá configuren una cifra, tal cual pedía Borges en su poema. Y los dos son, uno en Venecia y el otro en Lyon, referencias extrañas, augures un tanto sombríos. Si bien los verdaderos extraños son los que relatan (al fin y al cabo Barnes es un inglés de paseo por Venecia y Vallespir un uruguayo de paseo por Lyon), la forma en que están construidos esos personajes termina por colocarlos a ellos como los extranjeros, forasteros en su propia ciudad a la vez que testigos anticipados de los futuros duelos de quienes son capaces de verlos. Tanto el personaje creado por Vallespir como el creado por Barnes son reales, y de tan reales que son acaban fuera del relato. Por eso son iguales y concluyen por ser uno. Un único testigo. El augur. *** Los dos relatos empiezan con puntuales ascensos: el de Julian Barnes de forma vicaria, en globos aerostáticos. El de Nadal Vallespir por su propio andar, rumbo a la colina. Ambos narradores, que son personajes apenas disimulados de sus propios textos, se disponen a hablar de la hondura de la muerte, pero lo hacen con una elevación. Como si esas alturas iniciales pudieran aliviarlos de los abismos por los que, necesariamente, deberán transitar a medida que la narración avance. Y sin embargo, en los dos casos la narración permanece: sube o baja, pero sin horizontalidad y sin horizonte. En esos mundos no hay costados. Es un espacio topológico en el que solo hay arriba y abajo. Eso ocurre porque los universos del amor son verticales. Podemos recorrerlos en sus infinitos niveles, pero estaremos atrapados en ese ascenso‒descenso que distorsiona la fórmula matemática de Moebius y su cinta. Es en esa relación siempre perpendicular con lo terreno donde se afinca la fortaleza de esos universos, y es allí también donde se descubre su fragilidad. Una digresión sobre este punto: un amigo ha objetado el concepto de universo vertical, pues lo considera “incongruente e imposible de entender” según me dijo. Es verdad, pero también es imposible de entender cualquier otro concepto de esa categoría, desde los viejos postulados sobre la esfericidad del universo hasta los más recientes sobre su forma plana. Claro que no es a través de las matemáticas que podemos desentrañar la verticalidad de los universos amorosos. Mi amigo pensaba en la geometría y yo en los sentimientos. Ese es un dominio que le pertenece por entero a la palabra, acaso la única herramienta útil para entender lo inentendible. Después de todo, se trata de juntar cosas que nunca se habían juntado antes. De eso se trata el amor. Barnes cuenta una historia que cubre como un vual todo el texto: la aventura de Félix Tournachon, uno de los primeros y más extraordinarios fotógrafos de Francia, quien fue además el primer hombre que logró fotografiar la tierra ‒o tal vez, para ser preciso, deba escribir la Tierra‒ desde el aire. Lo hizo montado en el canasto de mimbre de un globo aerostático. Eso ocurrió en 1858, en las afueras de Petit‒Bicêtre, un lugar ubicado en lo que hoy es el municipio de Clamart, en el suroeste de París. Por cierto, debe señalarse que 1858 fue justo el año en que el matemático alemán Ferdinand Möbius descubrió y dio a conocer la fórmula de su célebre cinta. Otra casualidad. La cuestión es que a Tournachon, quien era un parisino nacido en Lyon, sus amigos de la juventud le decían Tournadar, y luego simplemente Nadar. Así fue como pasó a la historia, pues de esa manera firmó sus trabajos fotográficos, sus caricaturas y escritos. Por ese nombre lo conocían todos en el París de aquel tiempo. Y cuando escribo todos me refiero a un montón de gente impresionante: Baudelaire, Zola, Corot, Clemenceau, Monet, Kropotkin, Sarah Bernhardt, Rodin, Debussy, Eiffel, Pasteur, George Sand, Julio Verne y un etcétera en el que podríamos incluir a buena parte del nomenclátor parisino actual. Nadar era una celebridad. Entre Nadar y Nadal hay apenas una letra de diferencia, además de un siglo entero de distancia. Entre Nadal y Julian, en cambio, hay múltiples capas de palabras y sincronías que ambos parecen compartir. Es una correspondencia casi geológica, no porque sus respectivas historias sean exactamente iguales, sino justamente porque no lo son: una parece acompañar a la otra, replicarla, seguirla en su inicial ascenso y luego en su poderoso hundimiento. Y se alternan en ese recorrido, y en ocasiones se solapan. Así, en ese curioso amague de simetría, las dos letras finales del nombre Julian son las dos primeras del nombre Nadal, pero invertidas como en un espejo. Otra coincidencia, una nueva maniobra del azar. Barnes se ha ocupado reiteradamente de la muerte y del duelo, de forma directa o tangencial, en varios de sus libros. Antes de Niveles de vida, en Nada que temer, publicado en el 2012, aparecía con claridad y precisión ese asunto como tema de reflexión. Vallespir, por su parte, ha escrito sobre la muerte (o quizá a propósito de ella, o en torno a ella) y por consiguiente del duelo en muchas ocasiones a lo largo del tiempo, a veces mediante la ficción y a veces con el ensayo, al punto de reunir algunos de sus trabajos psicoanalíticos bajo el título La muerte y otros comienzos, en un libro publicado en el año 2000. De modo que, respecto a la muerte, uno de nuestros autores proclamó en su momento que no había nada que temer (“nothing to be frightened of”) y el otro que era un posible comienzo. Es como si uno temblara (en esta ocasión el uruguayo Nadal, en el año 2000) y el otro le replicara con su propio temblor (el inglés Julian, en el año 2012). En algunas ocasiones esa segunda sacudida puede ser más suave que la inicial y, en otras, más intensa. O ubicarse más arriba o más abajo. A veces se alternan, pero a veces los textos y las vidas y las muertes se acoplan con una exactitud que, pese al escalofrío ya mencionado, no deja de ser esperanzadora. Después de todo, ese es el fin de cualquier escritura en los universos verticales del amor. Una esperanza que va y viene, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Con ella cada quien se eleva y luego se precipita o cae con suavidad o, incluso, queda por un momento suspendido en el aire, ese aire liviano gracias al cual el gran Nadar pudo, hace un siglo y medio, fotografiar por vez primera la Tierra desde el cielo. Patricia y Julian, Nelly y Nadal. Cuatro nombres, cuatro humanos distintos, irrepetibles. Ellos vivos. Ellas muertas. Tal vez en la imposibilidad de la repetición radique toda congoja y sea esa la correspondencia final a la que deba atenerme. No hay nada intercambiable ahí. No hay más simetría que aquella nacida de las palabras que danzan en mi memoria fotográfica, con letras de más o de menos, casi siempre de menos: Julian, Nadal, Nadar, Nada. * Fragmento del libro “La vida y los papeles” (Seix Barral, 2016)