Descargar pdf - Diputación Provincial de Almería

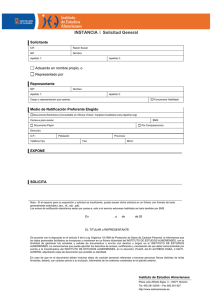

Anuncio