Entre el brocal y la fragua

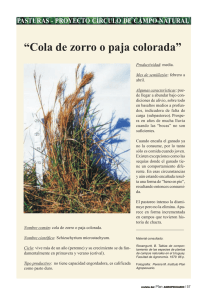

Anuncio