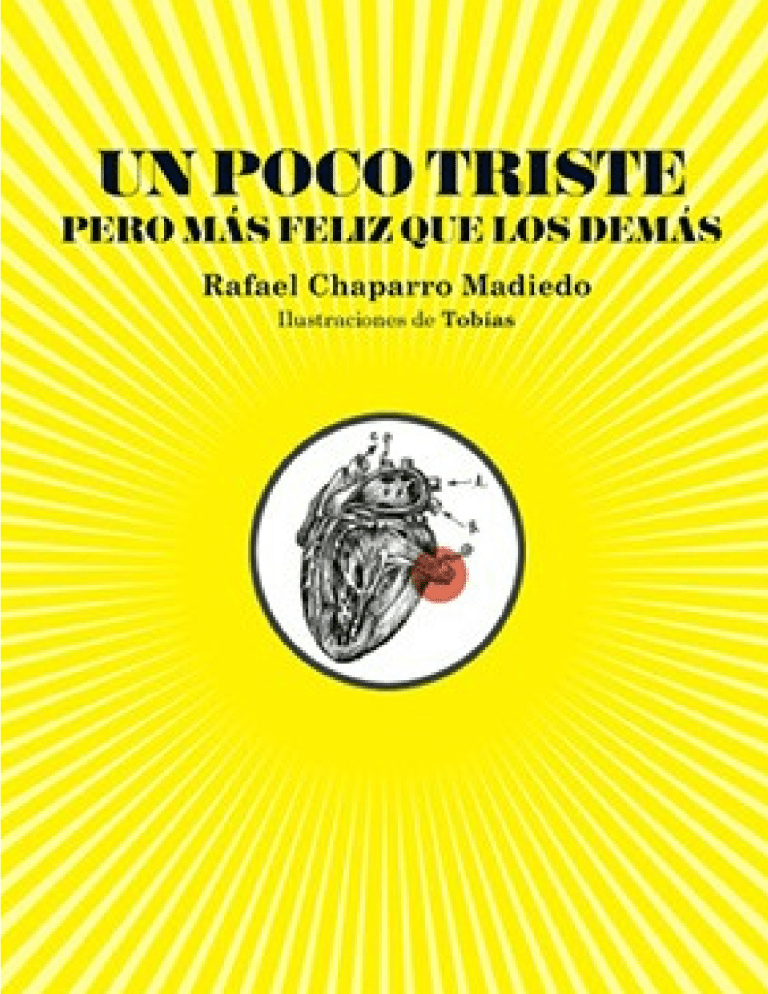

Un poco triste pero mas feliz que los demas Rafal Chaparro Maiedo

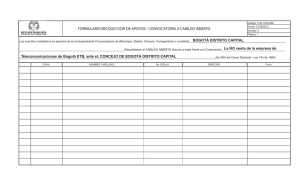

Anuncio